- у больного, находящегося в коматозном состоянии, запрокидывают голову, открывают рот и накладывают часть маски на подбородок, при этом оставляя рот открытым;

- оставшейся частью маски закрывают рот и нос пострадавшего;

- реаниматор делает глубокий вдох и вдувает воздух до тех пор, пока не увидит, что грудная клетка пострадавшего поднимается;

- cнимают маску и дают возможность пострадавшему возможность пассивно выдохнуть через клапан.

- Продолжают это до тех пор, пока больной остается без сознания или до возможности введения эндотрахеальной трубки.

- У новорожденных маску накладывают сверху вниз и закрывают все лицо, воздух вдувают очень осторожно только движениями щек.

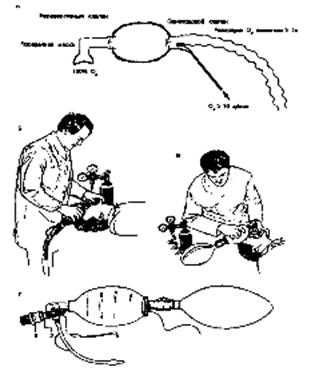

Рисунок 7.1. Карманная маска с кислородным ниппелем на вдохе для вентиляции изо рта в маску с кислородом и для спонтанного вдыхания кислорода

Требования к маскам с кислородным ниппелем:

- Маска должна быть прозрачной, чтобы своевременно распознать цианоз, заметить появление рвоты, слизи или крови,

- Контролировать наличие спонтанного дыхания по запотеванию маски во время выдоха,

- Маски должны быть различных размеров для взрослых, детей и младенцев.

- Кислородный ниппель на входе должен обеспечивать концентрацию кислорода во вдыхаемой смеси до 50-80%.

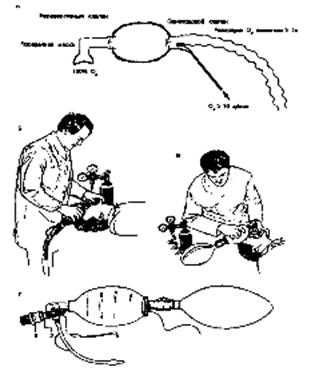

Методика вентиляции кислородом с помощью комплекта клапанный мешок-маска с кислородом (рис 7.2.)

Схема 4.2.

- реаниматор располагается у головы больного со стороны затылка, запрокидывает его голову. Если больной находится в коматозном состоянии, ему вводят рото - или носоглоточный воздуховод;

- маску накладывают на лицо больного, закрывая его рот и нос, одной рукой плотно прижимают маску к лицу больного, запрокидывают его голову и сдавливают мешок до тех пор, пока не поднимется грудная клетка больного;

- освобождают мешок для обеспечения полного пассивного выдоха. Для правильной работы клапана сжатие мешка прекращают резко.

Рисунок 7.2. Самонаполняющийся кислородом клапанный мешок-маска

Вентиляция ручным аппаратом ИВЛ.

Основными недостатками ручных вентиляторов по сравнению с другими методиками (клапанный мешком-маской или методом изо рта в рот) является их зависимость от сжатого газа, невозможность реаниматора почувствовать сопротивление при проведении вентиляции, неконтролируемое давление на вдохе, способное вызвать инсуффляцию в желудок, регургитацию, разрыв легких и напряженный пневмоторакс, невозможность подачи увлажненного кислорода. Ручные дыхательные аппараты с триггерной подачей кислорода (рис 9) позволяют немедленно вручную начать и закончить раздувание легких кислородом под положительным давлением через маску, эндотрахеальную трубку.

Рис 8. Ручной аппарат ИВЛ для взрослых и детей.

Эти системы должны обеспечивать:

- подачу 100% кислорода;

- постоянный ток газа равный 40 л/мин для взрослых (с возможностью уменьшения потока для младенцев и детей);

- иметь аварийный клапан, срабатывающий при давлении около 60 см вд. ст. для взрослых (с возможностью переключения на 30 см. вод. ст. для младенцев и детей), снабженный звуковым сигналом тревоги, включающимся при высоком сопротивлении на вдохе;

- устойчивое функционирование при различных температурах окружающей среды.

Механическая вентиляция легких.

При наличии острых нарушений дыхания, приводящих к гипоксемии, гиперкапнии и дыхательному ацидозу, при показателях РаО2 < 50 мм. рт.ст., SaO2 < 75, РаСО2 > 45мм.рт.ст., рН крови < 7,30 необходим перевод больного на ИВЛ.

При наличии острых нарушений дыхания, приводящих к гипоксемии, гиперкапнии и дыхательному ацидозу, при показателях РаО2 < 50 мм. рт.ст., SaO2 < 75, РаСО2 > 45мм.рт.ст., рН крови < 7,30 необходим перевод больного на ИВЛ.

Для проведения экстренной ИВЛ на догоспитальном этапе большинство кислородных циклических с ограниченным давлением аппаратов, которые использовались в прошлом в системе оказания неотложной помощи, в настоящее время не рекомендуются. Причины, по которым использование этих аппаратов нежелательно, заключаются в том, что фиксированное циклическое давление не позволяет изменять объем вдыхаемого воздуха, давление, поток и ритм в зависимости от утечки газа через маску, податливости легких грудной клетки, сопротивления дыхательных путей и попыток самостоятельного дыхания. Во время наружной компрессии грудной клетки из-за большого колебания давления в дыхательных путях применение этих устройств приводит к появлению цикла, предшествующего выдоху.

Большой вес аппаратуры, сложность также являются недостатками.

Некоторые новые автоматические аппараты ИВЛ (рис 10) с регулируемым давлением представляют собой исключение. Автоматическая система вентиляции – прибор для создания искусственного дыхания в режиме контролируемой вентиляции в экстренных случаях. Прибор должен обеспечивать высочайшую степень безопасности пациента и оператора. Во время искусственного дыхания, пневматические логические ячейки должны работать от одного источника питания и потреблять минимальное количество кислорода. Желательно использование контролируемой вентиляции с возможностью настройки частоты и концентрации F1O2 в диапазоне 55-100% для обеспечения полноценной вентиляции как для взрослых, так и для младенцев.

Рис.11 Автоматическая система вентиляции

Требования к безопасности:

- возможность настройки максимального давления при вдувании (с помощью клапана безопасности);

- наличие дополнительной заслонки впускного отверстия, для обеспечения свободного дыхания пациента;

- дополнительная фильтрация воздуха;

- антибактериальная защита системы тревоги;

- применение разных цветов для облегчения различий настроек для взрослого и ребенка.

Требования к системе тревоги:

- На каждом цикле вдох-выдох, система должна отслеживать границы высокого и низкого давления при вдувании;

- Прекращение подачи электропитания должно определяется с помощью электронного оборудования

- Другим требованием к аппарату ИВЛ является возможность автоклавирования дыхательного контура и клапана пациента.

Экстренная реанимация должна быть начата с гипервентиляции за счет 100% кислорода. После реоксигенации дыхательный объем, и требуемая скорость вентиляции значительно различаются в зависимости от состояния больного, возраста и его заболевания.

Доказательством адекватной альвеолярной вентиляции считают уровень РСО2 в артериальной крови, равный 35-45 мм.рт.ст.

Доказательством адекватности оксигенации является уровень РО2 в артериальной крови, равный как минимум 80 мм.рт.ст.

Кислотно-основное состояние оценивается по рН артериальной крови и избытку оснований с использованием анализаторов газов крови и электролитов, которые на догоспитальном этапе д.б. портативными (рис 11).

Рис. 11 Портативный анализатор газов крови и электролитов.

В системе анализа газов крови в указанных портативных системах используются ионоселективные электроды для точного измерения рН, РСО2, РО2 в неразбавленной цельной крови. Кроме того, прибор позволяет судить об электролитном дисбалансе путем определения концентрации ионов Na+, К+, Са2+, а так же определять концентрацию глюкозы и гематокрита крови. Это позволяет измерять и рассчитывать основные показатели кислотно-щелочного равновесия (КЩР) и помогает врачу СМП проводить их медикаментозную коррекцию.

Все вышеперечисленное свидетельствует о насущной необходимости оснащения бригад СМП портативными газовыми анализаторами.

При наличии острых нарушений дыхания, приводящих к гипоксемии, гиперкапнии и дыхательному ацидозу, при показателях РаО2 < 50 мм. рт.ст., SaO2 < 75, РаСО2 > 45мм.рт.ст., рН крови < 7,30 необходим перевод больного на ИВЛ.

При наличии острых нарушений дыхания, приводящих к гипоксемии, гиперкапнии и дыхательному ацидозу, при показателях РаО2 < 50 мм. рт.ст., SaO2 < 75, РаСО2 > 45мм.рт.ст., рН крови < 7,30 необходим перевод больного на ИВЛ.