Условия и типы становления трудового поста.

Первый тип. Некто на окраине деревни у излучины реки поставил кузницу или мельницу, на выезде из города открыл магазин сопутствующих товаров, в центре рядом с административными учреждениями открыл юридическую консультацию, рядом с детской площадкой — медицинский пункт, летом на городском пляже — секцию обучения плаванию, службу спасения или пункт питания. Понятно, что определяющим моментом в таких инициативах выступают актуальность и частота возникновения соответствующих потребностей людей, но отнюдь не требования высочайшего профессионализма исполнителя. Второй тип. Становление трудового поста будет иным там, где определяющим условием выступает потребность в высокой профессиональной квалификации специалиста. Высококвалифицированные медицинские услуги можно оказывать только в структуре соответствующего медицинского учреждения, построить управление тренировочным процессом подготовки спортсменов высокого класса — только в стенах соответствующих спортивных сооружений, находящихся в ведении конкретного спортивного общества, и т. д. Третий тип условий появления трудового поста — разделение ранее единого. Например, после реорганизации структуры управления фирмой появились новые должностные позиции (менеджер по работе с регионами, оперативный дежурный, ответственный сотрудник по работе со средствами массовой информации, руководитель проекта и т. п.). Четвертый тип — объединение ранее разных постов (подчинение одному руководителю смежных подразделений, производств и т. д.). Пятый тип трудового поста определяется изменениями технологии производства товаров или услуг. Шестой тип — создание поста «под персону» (университет пригласил именитого ученого и открыл новую кафедру). Понятно, что таких механизмов много, что они исторически изменчивы и входят в область административного творчества. Но большую их часть «творит» сама жизнь — развитие техники и технологии, развитие потребностей людей.

Трудовой пост понимается как одна из форм существования профессии, как одна из ее подсистем. В свою очередь, он выступает как метасистема по отношению к своей подсистеме — рабочему месту. Каждая из трех систем является самодостаточной и может как входить в другие системы, так и включать их в себя, а также выступать основой для зарождения новых систем (рис.). Характеристики профессии, трудового поста, рабочего места как системы определяются их структурой, функциональной динамичностью, нормативными документами, ситуативными потребностями организации или трудового коллектива, индивидуальными особенностями субъектов и других участников совместной деятельности.

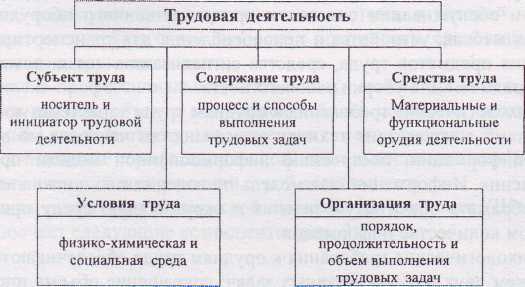

В совокупности своих различных признаков трудовой пост выступает многомерным и обладающим разными признаками системным образованием, основными составляющими которого являются: 1) социально заданные цели и представления о результате труда; 2) заданный предмет (исходные материалы, объекты, процессы — предметные, информационные, социальные, биологические); 3) система средств труда; 4) система профессиональных служебных обязанностей (заданных трудовых функций); 5) система прав работника; 6) производственная среда (предметные и социальные условия труда). Признавая полноту атрибутов трудового поста, по Е. А. Климову, «достаточной и необходимой», нам видится предпочтительным разделение первого из них на две составляющие. Если социально заданные цели отражают объективные, внешние, исторически и технологически определенные образцы, критерии, параметры труда, то представления о результатах труда всегда выступают как субъективные реальности. Они принадлежат конкретному субъекту и определяются его профессиональной подготовленностью, компетентностью, нравственными, волевыми и другими качествами. До настоящего времени включительно представления о результатах труда конкретного производителя требуют довольно громоздкой и разветвленной системы внешнего контроля со стороны непосредственного руководителя данного участка (мастера, заведующего подразделением), цеховой службы контроля за качеством, начальника производства предприятия. Более верным видится выделение семи атрибутов трудового поста (специализации), а именно: 1) социально заданные цели; 2) представления о результате труда производителей товаров ил услуг; 3) заданный предмет (исходные материалы, объекты, процессы); 4) средства труда; 5) служебные обязанности (заданные трудовые функции); 6) права работника; 7) производственная среда (предметные и социальные условия труда).

Социально заданные цели и представления о результатах труда фиксируются посредством образцов соответствующей работы, их документального описания, изображения, формулирования общего требования к ним. Но если цели труда фиксируются как социально оформленные потребности людей, то представления о результатах труда как производителя, так и потребителя де-факто являются областью компромисса, интегральной или — чаще — усредненной характеристикой уровня технологии, контроля за качеством продукции, соотношения на рынке спроса и предложения, требовательности потребителя и др. В том случае, когда цели труда заданы извне и исторически инвариантны, представления о результатах — вариабельны, ситуативно изменчивы. Если же цели труда могут определяться лишь немногими, наиболее талантливыми профессионалами, способными предвосхищать зарождение новых социальных потребностей людей (яркий пример — история появления джинсов), то представления о результатах труда каждого производителя, находящегося в конкретной производственной среде, корпоративной культуре, всегда вариабельны и чаще — в сторону нарушения, размывания их четких параметров. Как цели, так и результаты далеко не всегда могут строго документально фиксироваться, отражаться в государственных стандартах. Результатом деятельности руководителя является эффективное функционирование трудового коллектива; дирижера оркестра или вокального коллектива — художественное исполнение музыкальных произведений; нилота и штурмана самолета — оптимальный и безопасный полет. Понятно, что такие характеристики, как «эффективное», «художественное», «оптимальное», раскрываются лишь в совокупности конкретных, не всегда объективно измеряемых признаков. Субъективные оценки экспертов также далеко не всегда могут служить надежными критериями целей и результатов труда. Последнее особенно показательно в тех видах деятельности, где продукт и результат являются не заданными, а искомыми, например в научной деятельности, в искусстве, а также там, где важен не только ближайший, но и отдаленный эффект (наука, воспитание, образование, здравоохранение, искусство, государственная служба и др.). Во многих случаях попытка жесткого «объективного» фиксирования результатов деятельности приводит лишь к формализму, в конечном итоге разрушающему содержание труда. В частности, содержание труда управленца (руководителя подразделения, менеджера, командира, государственного служащего) едва ли можно адекватно отразить названием занимаемой должности, рабочего помещения, базовой технологии, содержанием итоговых отчетов, декларированных целей. Последовательная реализация четких пелей по развитию и изменению социальной среды, сформулированных политическими «пророками», нередко несет людям горе и страдание. Как ни парадоксально, но цели и результаты труда в ряде случаев, например в работе государственного служащего, наилучшим образом могут выражаться несодержательными, объективно извне зафиксированными процессуальными характеристиками: согласование интересов юридических и физических лиц, разрешение конфликта или противоречия хозяйствующих субъектов, оптимизация отношений сторон, решение первоочередных задач региона и т. п.

Предмет труда и исходные материалы. Предмет труда есть система свойств и взаимоотношений объектов, явлений, процессов, которыми человек должен практически или мысленно оперировать на определенном трудовом посту. Предмет труда и исходные материалы наиболее четко фиксируются документами и традициями в массовых профессиях, в профессиях, связанных с материальным производством. В ряде случаев предметом труда могут выступать ситуации неопределенности — например, дорожные ситуации для водителя автомобиля. Предметом труда может быть состояние функциональной системы. Например, для воспитателя таковой является не поддающееся однозначной формулировке исходное «состояние воспитанности» ребенка; для тренера — состояние организма, тренированности и специальной подготовленности спортсмена; для руководителя — состояние социально-психологического и профессионального развития трудового коллектива; для врача — состояние здоровья человека. В научной и художественной деятельности предметом труда может быть некоторый «исходный хаос» (Е. А. Климов) информации, эмоциональных впечатлений, который в итоге работы ученого, художника или писателя должен обрести определенную информационную, смысловую, этическую или эстетическую структуру. Итак, признаем, что предметом труда нередко может выступать некоторая неочевидно очерченная предметная область, набор взаимосвязанных признаков и свойств объектов, процессов, явлений, которые далеко не всегда можно четко выделить, описать, количественно оценить.

Средства труда также нередко сложно однозначно определить, описать и инвентаризировать. Средством труда может выступать объективная реальность, позволяющая человеку взаимодействовать с предметом труда в соответствии с его целью. В качестве средств труда педагога, руководителя, госслужащего, вообще всех представителей профессий типа «человек — человек», «человек — социальная группа» выступают не только технические средства, образцы технологии, эталоны, методические руководства, но и организм в целом и отдельные органы субъекта труда. Например, голос (его интонации, тон, громкость), субъективно воспринимаемый как требовательный, строгий, доброжелательный и т. п., что значительно расширяет диапазон вербальных управленческих воздействий или непосредственных демонстраций приемов работы. Для учителя, преподавателя, тренера, дирижера, режиссера, руководителя подразделения или организации в качестве эффективного средства управленческого труда могут выступать мимика, поза, жесты и другие невербальные средства. В большей или меньшей степени это присуще и представителям других типов профессий. Тон и мимика при беседе врача с пациентом способствуют выздоровлению или, напротив, усугублению заболевания. Невербальное поведение инженера, обслуживающего компьютеры в организации, может способствовать или препятствовать активности использования сотрудниками возможностей техники и программного обеспечения. Средства труда Е. А. Климов разделяет на внешние (по отношению к сознанию субъекта) и внутренние (особенности психической деятельности). Их общая классификация представлена ниже.

|

Рис. 4.1. Соотношение объемов понятий «профессия», «трудовой пост», «рабочее место»

Рис. 4.1. Соотношение объемов понятий «профессия», «трудовой пост», «рабочее место»