Водохранилища

Водохранилища — искусственные водоемы с объемом воды более I млн м3, образованные в долинах рек в результате накопления воды перед плотиной. Они перераспределяют (регулируют) речной сток во времени: как по сезонам, так и в многолетнем разрезе. На крупных реках создаются каскады водохранилищ, причем наиболее оптимальные условия для функционирования всей речной системы создаются тогда, когда подпор нижнего водохранилища достигает водохранилища, расположенного выше по течению (Волго-Камский каскад, Ангарский, Днепровский и др.). Малые водоемы, создаваемые в долинах ручьев и балках, называются прудами, а в искусственных котлованах — копанями. Участок реки выше плотины, на который распространяется влияние водохранилищ (включая их самих), называется верхним бьефом, участок реки с измененными характери- стиками морфологии и стока ниже плотины — нижним бьефом. По форме в плане и по строению котловины водохранилища делят на речные и озерные. Речные образуются в результате затопления долин рек (например, Саяно-Шушен-ское), озерные — при затоплении не только речных долин, но и прилежащих к ним водораздельных пространств (например, Рыбинское) и подтопления существующих озер (например, Иркутское, включающее в себя озеро Байкал, уровень которого искусственно повышен на 2 м). У водохранилищ двойственная природа: они совмещают в себе черты рек и озер. С рекой их сближает поступательное движение воды, с озером — замедленный водообмен. В крупных водохранилищах выделяют три части. Нижняя — приплотинная, самая глубокая, по режиму наиболее близка к озеру: здесь течение слабое, наблюдается рас- слоение водной толщи по температуре. Средняя обладает промежуточным режимом. Верхняя — наиболее мелководная, по режиму чаще напоминает реку, так как озерный режим здесь устанавливается только в период полного заполнения водохранилища на максимальную высоту; ее называют зоной переменного подпора. Водохранилища обладают рядом особенностей: 1) они испытывают значительные изменения уровня воды в течение года, но связаны эти колебания не с природными факторами, а с искусственным регулированием стока — накоплением и сбросом вод; 2) проточ-ность вод приводит к меньшему нагреву воды, чем в озерах; мелкие водохранилища замерзают раньше, а крупные — позже, чем реки, но и те и другие вскрываются позже рек; 3) минерализация вод водохранилищ больше, чем у рек, особенно в жарком поясе, где велико испарение; 4) у водохранилищ происходит интенсивная деформация береговой зоны ветровыми волнами, преобразование крутых берегов идет по абразионному типу, пологих — по аккумулятивному; 5) интенсивная аккумуляция наносов приводит к заилению водохранилищ: на горных реках они заиливаются быстро — за десятки лет вследствие обильного стока наносов, на равнинных реках дольше — за сотни лет. Ниже водохранилищ полностью меняется тепловой режим рек. Из крупных и глубоких водохранилищ в нижний бьеф, как правило, сбрасываются глубинные слои воды с температурой, близкой к +4 °С. В результате ниже плотин температура воды в реках на большом расстоянии летом оказывается значительно меньше нормы, что делает невозможным купание в них, а зимой в умеренном климате — выше нормы, из-за чего там образуются протяженные полыньи. В настоящее время на земном шаре эксплуатируется более 40 тыс. водохранилищ. Суммарная площадь их водного зеркала составляет около 400 тыс. км. Самое большое по площади водохранилище — Вольта на реке Вольта в Западной Африке — 8480 км2, самое большое по объему воды (169,3 км3) — Братское водохранилище, самое глубокое (61 м) — Боулдер-Дам на реке Колорадо. Водохранилища создаются обычно для многих целей; в первую очередь это энергетика, так как ГЭС вырабатывают большое количество дешевой и относительно чистой в экологическом отношении электроэнергии. Благодаря регулированию стока уменьшается риск наводнений и поддерживается экологически необходимый уровень рек в течение меженного периода, что позволяет осуществлять бесперебойное круглогодичное водоснабжение, орошение, обводнение территорий. Каскады водохранилищ на реках обеспечивают работу единых глубоководных транспортных магистралей. Водохранилища — зоны отдыха, рыболовства, рыбоводства, разведения водоплавающей птицы. Нетрудно заметить, что, хотя все перечисленные задачи относятся к разным областям деятельности человека, их решение может осуществляться только в комплексе, при учете взаимных требований, и в первую очередь требований экологии. К сожалению, наряду с положительным значением водохранилища вызывают нежелательные, но неизбежные последствия: выше плотин — это затопление земель, прежде всего богатых пойменных лугов; подтопление лесов, сельскохозяйственных угодий, городских территорий; заболачивание земель выше плотины в зоне влияния водохранилищ из-за повышения уровня грунтовых вод; ухудшение качества воды в водохранилищах из-за снижения естественной самоочищающей способности и избыточного развития сине-зеленых водорослей, что пагубно для обитающих в воде живых организмов. В нижних бьефах, наоборот, происходит врезание рек, вызывающее ухудшение условий водоснабжения и судоходства; уровни грунтовых вод и частота затопления пойм снижаются, что приводит к остепнению пойм и потере их урожайности. Плотины водохранилищ препятствуют нересту рыбы, причиняя ущерб рыбоводству, и т. д. Крупные водохранилища оказывают влияние на климат прибрежных территорий, аналогичное влиянию озер. Болота Болота — избыточно увлажненные участки суши с влаголюбивой растительностью со слоем торфа более 0,3 м, в результате чего основная масса корней растений не достигает подстилающего его минерального грунта. Заболоченные земли тоже избыточно увлажненные участки поверхности, но с маломощным (менее 0,3 м) слоем торфа или даже без него, поэтому здесь между растениями и грун- том осуществляется водно-солевой обмен. Это различие болот и заболоченных земель довольно условное, и точное разграничение их на местности весьма затруднительно. Общая площадь болот достигает почти 3 млн км2, занимая около 2% территории суши. Болота образуются двумя путями: при зарастании озер или в результате заболачивания плоских междуречий. Об эволюции озер

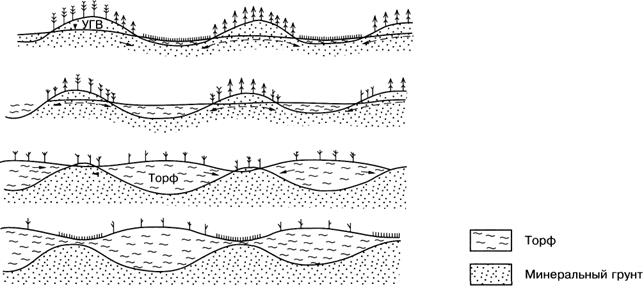

Рис. 100. Заболачивание водоразделов (по Л. К. Давыдову). Стрелками показано направление грунтового потока. УГВ — уровень грунтовых вод в гумидном климате и превращении их в болота говорилось раньше (см. 15.3). Основной путь образования болот — заболачивание суши, которое начинается с появления периодического, а затем постоянного переувлажнения почвогрунтов (рис. 100). Заболачиванию способствует климат — избыток влаги в результате обилия осадков или слабого испарения, высокий уровень грунтовых вод, характер грунта — плохо проницаемые породы, вечная мерзлота, спекшиеся на пожарищах породы, ухудшающие инфильтрацию воды, рельеф — плоские участки при неглубоком дренаже или понижения с замедленным стоком, продолжительные половодья на реках и др. Леса из-за избытка влаги, а значит, анаэробных условий и кислородного голодания постепенно погибают, что способствует еще большему заболачиванию вследствие сокращения транспира-ции. На переувлажненных землях поселяется влаголюбивая растительность, приспособленная к недостатку кислорода и минерального питания, и на смену гипновым мхам приходят различные виды сфагновых мхов. Моховая дернина, хорошо впитывающая и задерживающая влагу, напоминающая мокрую губку, способствует еще большему заболачиванию суши. В связи с этим в дальнейшем именно растительности принадлежит ведущая роль в заболачивании. В условиях недостатка кислорода происходит неполное разложение растительных остатков, которые, накапливаясь, образуют торф. Потому заболачивание всегда сопровождается торфонакоплением. Наиболее благоприятные условия для накопления торфа существуют в лесах умеренного пояса, особенно в Западной Сибири, где в пределах лесоболотной зоны заболоченность достигает 50 — 70%, а мощность торфа — 8—10 м. К северу и югу от лесной зоны мощность торфяной залежи сокращается: к северу вследствие уменьшения прироста растительной массы в условиях холодного климата, к югу из-за более интенсивного разложения растительных остатков в теплом климате. В условиях жаркого влажного климата огромный прирост биомассы компенсируется интенсивным процессом распада отмерших растений и формирование торфяных болот практически не происходит, хотя вечнозеленые экваториальные леса переувлажнены, а в понижениях и долинах лежат сильно заболоченные земли. Строение торфяной залежи болот, возникших на месте озер или суходолов, различно. Торфяники, образовавшиеся в результате заболачивания озер, имеют под слоем торфа озерный ил — сапропель, а при заболачивании суши торф залегает непосредственно на минеральном грунте. По характеру преобладающего водно-минерального питания и соответственно по составу растительности болота подразделяют на два основных экологических типа: верховые и низинные. Верховые (олиготрофные) болота питаются атмосферными осадками, бедными минеральными солями. Они обычно располагаются на водоразделах, поэтому их и называют верховыми. Растительность их бедна по видовому составу: преобладают сфагновые мхи, образующие сплошной ковер, произрастают кустарнички — багульник, голубика, Кассандра, подбел, а также клюква, морошка, пушица од-ноколосковая, росянка и др., может расти уг- нетенная сосна. Поверхность верховых болот выпуклая в центре, поскольку по краям лучше водообмен и активнее разложение мхов, а в центре идет интенсивное его накопление. Торф верховых болот можно использовать в качестве топлива, тем более что он малозольный (2 — 4%), для приготовления торфонавоз-ных компостов, как сырье для химической промышленности. Низинные (эвтрофные) болота располагаются в понижениях рельефа: на поймах рек, в балках, в понижениях между холмами (поэтому их и называют низинными). В понижениях неглубоко залегают и даже выходят на поверхность грунтовые воды, в котловины стекает вода с окружающих пространств, пойменные болота дополнительно подпитываются полыми водами, поэтому у низинных болот богатое минеральное питание и как следствие — разнообразная растительность. Среди травянистых растений преобладают осоки, хвощи, камыш, тростник, рогоз, пушица многоколосковая, зеленые (гипновые) мхи, среди кустарников — ольха и ива, возможно произрастание березы. Торф низинных болот — прекрасное органическое удобрение. Использовать его в качестве топлива нецелесообразно, тем более что у него большая зольность (до 18%). Переходные (мезотрофные) болота по характеру питания и растительности занимают промежуточное положение между низинными и верховыми. Эволюция болот сопровождается превращением низинных болот сначала в переходные, а потом в верховые. Это происходит потому, что в результате накопления торфа поверхность низинных болот повышается. На определенной стадии развития болотная растительность уже не может в полной мере использовать подземные воды, потом минеральное питание полностью прекращается, растения переходят на питание атмосферными осадками, и низинное болото в конечном счете сменяется верховым. Форма поверхности болот может быть раз- личной: вогнутой, выпуклой, плоской. Характерными элементами микрорельефа поверхности болот являются гряды — вытянутые возвышенные участки и мочажины — вытянутые пониженные обводненные участки между грядами шириной 5—6 м. Гряды и мочажины вытянуты перпендикулярно направлению наибольшего уклона поверхности болота и обычно располагаются концентрическими кругами вокруг самых высоких точек. К наноформам рельефа относятся кочки и понижения между ними, образование которых обусловлено неравномерной усадкой и плотностью дернины. На болотах могут быть озера, водотоки и топи — переувлажненные участки с разжиженной торфяной залежью. Болота представляют собой сложный природный комплекс, который можно рассматривать как систему вода — растительность—торф. Ведущим фактором служит избыток влаги, обусловливающий развитие специфической влаголюбивой растительности и определенный тип почвообразования с формированием торфяной залежи. Болотам принадлежит важная роль в природе. Они увлажняют воздух окружающих территорий, питают реки, являются местами произрастания ценных видов растений (клюквы, морошки, голубики и др.) и обитания многих видов животных, особенно птиц. Люди используют болота. На них разрабатывают торф, который применяется в качестве топлива, удобрения и химического сырья. На болотах собирают ягоды, лекарственные растения. Частично низинные болота осушают и превращают в сельскохозяйственные угодья, которые отличаются высоким плодородием. Но следует помнить, что не все болота подлежат осушению, часть из них надо сохранять, чтобы не нарушить сложившихся в природе взаимосвязей. Это касается прежде всего верховых болот, поскольку велико их гидрологическое влияние на речной сток, особенно тех рек, средние и нижние отрезки которых лежат в зонах недостаточного увлажнения (например, Днепр, Волга и др.).

|