Распространение ледников по широтам

(по В. М. Котлякову)

Та б л и ца 13 Площадь и объем современного оледенения континентов (по В. М. Котлякову)

Ледники образуются в полярных областях и в горах, где весь год отрицательная температура воздуха и годовое количество снега превышает расход его на таяние и испарение, т. е. абляцию. Слой тропосферы, внутри которого возможен постоянный положительный баланс твердых атмосферных осадков, т. е. приход снега больше его расхода на таяние, называется хионосферой (греч. chion — снег и spharia — шар). Хионосфера окружает Землю в виде непрерывной оболочки неправильной формы мощностью до 10 км. Она имеет верхнюю и нижнюю снеговые границы, на которых баланс твердых осадков равен нулю. Верхняя граница хионосферы проходит близ тропопаузы. Нулевой баланс твердых осадков на ней обусловлен ничтожной влажностью воздуха и поэтому очень малым количеством снега, который испаряется даже при господствующих там низких температурах воздуха. Верхнюю снеговую границу видеть нельзя, так как ни одна гора на Земле не достигает этого уровня. Вершины гор, оказавшиеся выше этой линии, были бы бесснежными. Нижняя граница хионосферы, тоже с нулевым балансом твердых осадков, запечатлена на земной поверхности в виде полосы, которую принято называть климатической снеговой границей. Ее высота зависит прежде всего от распределения тепла на Земле: в полярных районах она находится на уровне• моря, к низким экваториально-тропическим широтам поднимается в горы до 5—6 км (рис. 101). На высоту снеговой линии влияет и количество осадков. Поэтому выше всего она поднимается не над экватором, а в тропических широтах — на 5,5 — 6 км, что связано не только с высокой температурой, но и с сухостью воздуха и малым количеством осадков. На экваторе, где осадков больше, снеговая граница лежит на высоте 4,5 км. На реальную высоту снеговой границы влияет также инсоляционная экспозиция склонов. На склонах солнечной экспозиции она на 300—500 м выше, чем на теневых склонах того же хребта. Важно учитывать и ветровую экспозицию: наветренные склоны получают больше осадков, чем подветренные, поэтому на них снеговая граница лежит ниже. Причем если горы высокие, то на их подветренных склонах определенное значение имеет фено-вый эффект: воздух там и теплее, и суше. В пределах отдельных горных стран снеговая линия повышается от окраин к внутренним частям вследствие нарастания сухости воздуха и уменьшения количества осадков. На конкретной территории, помимо климата, на конфигурацию снеговой границы оказывают влияние орографические особенности склонов. В отрицательных формах рельефа снег может сохраняться чуть ниже климатической снеговой границы, а на крутых склонах его может не быть и выше этой границы. Поэтому фактическая снеговая граница в го-

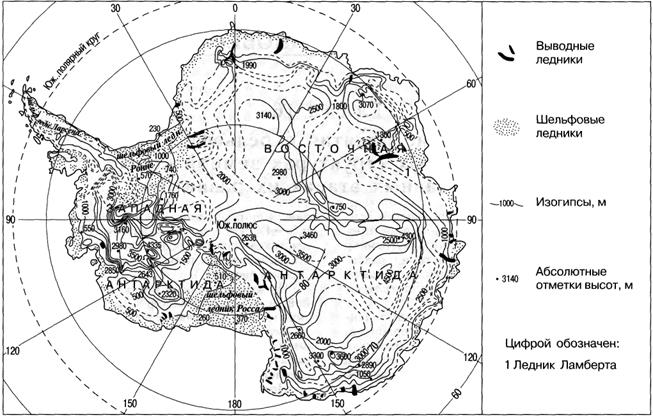

рах — функция климата и рельефа и по существу является ороклиматической границей. В пределах хионосферы снег в результате уплотнения и перекристаллизации сначала превращается в фирн — зернистый пористый непрозрачный лед, а потом — в плотный прозрачный голубоватый глетчерный лед. Масса 1 м3 свежевыпавшего снега равна 60— 80 кг, зрелого фирна — 500—600 кг, глетчерного льда — 800—900 кг. Плотность льда около 0,9 г/см3. Для превращения снега в лед нужны десятилетия, а в суровом климате Антарктиды — тысячелетия. Из свойств л ьд а важнейшее — его текучесть, которая возрастает при достижении температуры, близкой к температуре плавления (–1 –2°С), и большом давлении. Второе свойство льда, связанное с первым,— его движение. В горах оно происходит по уклону ложа под воздействием силы тяжести, на равнинах — в соответствии с уклоном поверхности ледника. Поскольку подледное ложе неровное, в леднике возникают трещины-разрывы длиной в сотни метров, глубиной 20—30 м и разные части ледника — придонные, срединные, поверхностные, боковые — движутся с разными скоростями в зависимости от силы трения. Скорость движения ледников — несколько сантиметров в сутки, иногда может достигать метров в сутки. Лед движется быстрее летом и днем, медленнее зимой и ночью. Третье свойство льда — способность его кусков к смерзанию (режеляции), приводящее к исчезновению трещин. Из-за изменений и колебаний климата ледники могут «наступать» и «отступать». В геологическом прошлом подобные колебания ог- Рис. 101. Высота снеговой линии на разных широтах; разрез вдоль южно американских и североамериканских Кордильер (по В. М. Котлякову) ромных масштабов приводили к чередованию ледниковых и межледниковых эпох. Палеогеографические реконструкции последнего ледникового этапа свидетельствуют о том, что материковые ледниковые покровы занимали 30% площади земного шара, включая умеренные широты Евразии и Северной Америки, а Антарктический и Гренландский ледниковые покровы значительно увеличивали свою мощность и размеры (рис. 102). В настоящее время в связи с потеплением климата происходит медленное отступание ледников. Ледники — чуткие индикаторы изменений климата. В них, как в гигантских холодильниках, надежно хранится метеорологическая информация. По внешнему облику и характеру движения ледники делятся на два основных типа — материковые (покровные) и горные. Первые занимают около 98% площади современного оледенения, вторые — около 1,5%. Покровные ледники — это прежде всего огромные ледниковые щиты Антарктиды (площадь 13,979 млн км2, средняя мощность ледникового покрова 1720 м, максимальная — 4300 м) (рис. 103) и Гренландии (соответственно 1,8 млн км2, 2300 м, 3400 м). Покровное оледенение Антарктиды, по современным данным, начало оформляться 25 млн лет назад, а 7 млн лет назад площадь ледника была максимальной, в 1,8 раза больше современной. Примерно 10 млн лет назад уже существовал и Гренландский ледниковый покров. У покровных ледников шюско-выпук-

11* лая форма, не зависящая от подледного рельефа. Накопление снега происходит в центре, за счет снега и сублимации водяного пара на поверхности ледника, расходование — на окраинах. Движение (течение) льда «радиальное» — от центральной части к периферии, независимо от подледного ложа, где происходит главным образом механическая разгрузка путем обламывания концов ледников, находящихся на плаву. На поверхности ледников расход льда происходит путем абляции. Установлено, что Гренландский ледник проморожен до основания (кроме южной оконечности) и его нижние слои смерзлись с поверхностью скального ложа, где температура составляет —10...—13 °С. В Антарктиде взаимоотношения между ледниковым покровом и горными породами сложнее. Установлено, что в ее центральной части подо льдами толщиной 3 — 4 км существуют подледные озера. По мнению В. М. Котлякова, природа их может быть двоякой: либо они связаны с плавлением льда за счет внутриземного тепла, либо образовались за счет тепла трения, возникающего в процессе движения ледника. Центральная часть ледника окружена замкнутым поясом, где скальные породы проморожены на глубину 500 м. По периферии Антарктическо-

Рис. 102. Антарктический ледниковый покров во время последнего ледникового максимума 17—21 тыс. лет назад (по Р. К. Клиге и др.) В пределах континента показана толщина льда, а вокруг него — площадь распространения шельфовых ледников и морских льдов го ледникового покрова располагается кольцевая зона, для которой характерно таяние льда в основании за счет тепла движения ледника. Горные ледники имеют несоизмеримо меньшие размеры, весьма разнообразную форму, зависящую от формы их вместилищ. Движение горных ледников определяется уклоном ложа и носит линейный характер, скорость движения больше, чем у покровных ледников. Горные ледники подразделяют на три группы: ледники вершин (плоских и конических вершин), ледники склонов (присклоновые, каровые и висячие) и ледники долин (простой долинный ледник — альпийский тип и сложный долинный ледник — гималайский тип). У горных ледников хорошо выражены область питания (фирновый бассейн), область транзита и область таяния. Питание происходит за счет снега, частично за счет сублимации водяного пара, лавин и метелевого переноса. В области таяния ледниковые языки спускаются в зону высокогорных лугов и лесов, где лед не только интенсивно тает, но и «испаряется», а также обламывается в пропасти. Крупнейшим в мире долинным ледником считается ледник Ламберта в Восточной Антарктиде длиной 450 км и шириной 30—120 км. Он берет начало в северной части Долины Международного Геофизического года и вливается в шельфовый ледник Эймери. Наиболее длинные ледники в горах — на Аляске: ледник Беринг (203 км) — в хребте Чугач и ледник Хаббард (112 км) — в горах Святого Ильи. Промежуточное положение между горными и покровными ледниками занимают горно-покровные ледники: ледники предгорий (подножий) и ледники плато, которые выделены В. М. Котляковым в особый тип. Ледники предгорий образуются из нескольких потоков с различными областями питания, которые сливаются у подножий гор на предгорных равнинах в единую «ледниковую дельту». Таков, например, ледник Маляспина (площадь 2200 км) на южном побережье Аляски. Они свойственны субполярным и полярным горным странам с обильными снегопадами и низко лежащей снеговой границей (700—800 м). Ледники плато, иначе «сетчатое оледенение», возникают вследствие того, что ледники из-за обильного питания переполняют межгорные долины, перетекают через низкие части хребтов и сливаются между собой. В результате образуется сплошное поле льда с цепочками «островов» на месте хребтов. Изолированные скалистые вершины, выступающие над поверхностью ледника, называются нунатаками (например, на архипелаге Шпицберген). Нунатаки весьма характерны также

Рис. 103. Антарктический ледниковый покров (по В. Е. Хаину) для краевых частей ледниковых покровов Антарктиды и Гренландии. Ледники, будучи следствием климатических условий, сами оказывают огромное влияние на климат Земли, особенно покровные ледники Антарктиды и Гренландии. Огромный ледяной материк Антарктида, где круглый год сохраняется барический максимум, из которого дуют леденящие ветры в умеренные широты,— одна из главных причин того, что южное полушарие Земли холоднее северного. Благодаря Гренландскому ледниковому покрову и Восточно-Гренландскому холодному течению Исландский барический минимум существует круглый год, тогда как его аналог — Алеутский минимум, расположенный вдали от ледниковых покровов, ярко выражен лишь зимой. Влиянием Гренландского ледникового щита через циркуляцию атмосферы и воды (Восточно-Гренландское холодное течение) объясняется и оледенение Исландии. Высокое альбедо снежно-ледниковых поверхностей (80—90%) в условиях малооблачной погоды обусловливает отрицательный годовой радиационный баланс на ледяных плато, что отражается на радиационном балансе земного шара. В летний период года на таяние снега и льда и на испарение расходуется такое большое количество тепла, что в полярных районах сохраняется отрицательная температура воздуха. Поэтому в целом ледниковые покровы существенно воздействуют на энергетику атмосферы. В ледниках законсервировано большое количество пресной воды. По расчетам, суммарный ледниковый сток, поступающий в Мировой океан, составляет около 3850 км3 в год, что эквивалентно половине всего современного мирового водосбора. Он образуется преимущественно в результате откалывания айсбергов (76%), поверхностного таяния ледников (12,6%) и их донного таяния (11,4%). По данным Р. К. Клиге, ежегодно в результате ледникового стока поступает в океан с Антарктического континента около 2,8 тыс. км воды, с Гренландии — около 0,7 км3 и с Арктических островов — приблизительно 0,4 км. Горные ледники расходуют воду на питание рек. Для засушливых районов мира ледниковое питание рек имеет важное хозяйственное значение. В последние годы возникла идея транспортировки айсбергов Антарктиды с помощью мощных морских буксиров в районы «жажды» — Аравию, Африку, Австралию, Калифорнию и др. Решение технических вопросов не снимает экологических проблем: пока трудно дать прогноз влияния айсбергов на микроклимат, флору и фауну на всем пути их следования и особенно в местах доставки.

В историческое время самые высокие температуры в Европе наблюдались с IV по XI в. Благодаря тому что уменьшалась ледо-витость северных морей, норманны летом достигали берегов Гренландии и Северной Америки, основывая там свои поселения. XIII—XV вв. — период похолодания, который называют малым ледниковым периодом. Альпийские ледники в то время спускались к подножиям гор, установилась ледовая блокада Северной Атлантики, была потеряна связь гренландских колоний с метрополией в Европе, а колонисты и эскимосы частью мигрировали на Северо-Американский континент, где смешались с индейцами, частью погибли. В XX в. самое значительное потепление, зафиксированное инструментально, приходится на период с 1919 по 1940 г. С 1940 по 1970 г. наблюдалось незначительное прерывистое похолодание, а в последние десятилетия наметилось потепление в средних и высоких широтах северного полушария, что связывают с антропогенно обусловленным парниковым эффектом. В век НТР влияние деятельности человека на климат неудержимо возрастает и в потенциале может привести к глобальным катастрофам (см. пункт 5.4 о «ядерной зиме»). Потепление уже привело к сокращению объема ледников и повышению уровня Мирового океана со скоростью 1,5—2 мм в год. 2000 г. оказался в среднем самым теплым за период с 1860 г. Потепления и похолодания климата приводят к изменению глобальной циркуляции атмосферы, что отчетливо видно на рисунке 75.

|