Русский модерн: поиски стиля

Дизайн и техника Промышленная революция в России фактически началась в XIX в., когда в других странах Европы она была уже в разгаре. Первым испытал ее мощное воздействие транспорт. Железные дороги потребовали создания соответствующей инфраструктуры — от обслуживания и ремонта паровозов и вагонов до управления движением, создания системы сигнализации и телеграфной связи. Вспомним, что граф Строганов учился как раз в Институте инженеров путей сообщения. Строительство первой железной дороги от Петербурга до Царского Села с веткой до Павловска началось 1 мая 1836 г. Главным инженером строительства был профессор Венского политехнического института Франц Герстнер. Пригородная ветка кончалась в самом Павловске, в парке. Здесь и возвели большое здание с рестораном, концертной эстрадой и залом для балов, получившее название «воксал» (от англ. Vauxhall — увеселительное заведение близ Лондона в XVII в.). «Воксал» притягивал публику из Петербурга в летние месяцы. Постепенно вокзалом стали называть все крупные здания на станциях других железнодорожных линий. 30 октября 1837 г. состоялся первый рейс. Паровоз «Проворный», построенный на заводе Дж. Стефенсона по чертежам Санкт-Петербургского политехнического института, вел сам Герстнер. В поезде было 12 прицепных экипажей нескольких типов: «ваггон» — открытая платформа, «берлина» — первый класс, «дилижанс» — второй, «шарабан» — третий. L Часть II. Дизайн и проблемы стиля. Технология и культура Глава 4. Русский модерн: поиски стиля

Линия Москва—Петербург, начавшая функционировать в 1851 г., была самой протяженной в мире. Ее проект разрабатывал Павел Петрович Мельников, автор первого в России труда «О железных дорогах» (1831). С развитием железнодорожного строительства создаются концессии. Одной из самых коммерчески удачных была концессия Карла Федоровича фон Мекка, занимавшаяся строительством железной дороги Москва—Коломна, а затем Москва—Рязань. Строительство новых железных дорог спровоцировало бум мосто-строительства. (В России первый постоянный чугунный мост был сооружен через Неву в Петербурге в 1850 г.) В те годы в мировой науке отсутствовала единая теория ферм. Инженеры варьировали комбинации конструктивных систем — арочные фермы, коробчатые, консольные. Каждый патентовал свой тип решетчатых конструкций. Первое значительное исследование в теории стержневых систем было проведено Дмитрием Ивановичем Журавским. Для определения величины нагрузки ферм он использовал модель конструкции с горизонтально натянутыми струнами одинаковой толщины. Затем нагружал модель и при помощи смычка по высоте звукового тона определял напряжение той или иной части конструкции1. Российские инженеры зачастую решали не только технические, но и чисто дизайнерские вопросы — комфортабельность, стиль, внешний вид. Технические новации пытались приспособить к повседневным нуждам. Физик Б.С. Якоби создал электродвигатель и несколько типов телеграфных аппаратов, П.Н. Яблочков занимался системами электрического освещения. Из оригинальных технических сооружений стоит отметить и самолет А.Ф. Можайского, изобретенный в 1881 г. Авиация становилась приметой нового, XX в. Журнал «Вокруг света» описывал перелет из Петербурга в Москву. На показательные выступления летчиков собиралось множество зрителей. В 1910 г. конструктор И.И. Сикорский, служивший в авиационном отделе Русско-Балтийского вагонного завода (ему был 21 год), поднял в воздух свой первый самолет. А спустя три года Николай II уже осматривал первый в мире четырехмоторный самолет «Русский витязь», похожий своими обводами на корабль. Название «воздушный корабль» привилось. Следующий самолет Сикорского — «Илья Муромец» — взлетел в 1914 г. Летом на нем совершили перелет из Москвы в Киев с промежуточной посадкой.

«Полностью застекленная кабина экипажа стеклянной дверью отделялась от пассажирского салона с плетеными креслами, который отапливался выхлопными газами, проходившими по двум стальным трубам. За ним располагались спальня и туалет»1. В один из полетов на борту было 17 пассажиров. Менее 10 лет назад считалось невероятным, когда летчик брал с собой одного пассажира, не говоря уже о невиданном по тем временам уровне комфорта в этом самолете. В этот период многие технически сложные изделия для массового производства создавались по лицензиям европейских фирм, открывших в России свои отделения: «Мерседес», «Сименс и Гальске», «AEG». В Одессе по лицензии фирмы «Братья Тонет» собирали стулья, почти всюду можно было встретить телефоны шведской фирмы «Эриксон», рекламировалась мебель производства «Северной компании» (Стокгольм—Санкт-Петербург). Русские инженеры учреждали и собственные фирмы по изготовлению и продаже патентованных изделий: бронзового литья, электрической арматуры, нагревательных котлов «системы Шухова», сельскохозяйственных машин. Всероссийские мануфактурные выставки проводились с 1829 г. В течение почти 100 лет каждое лето проходила Нижегородская торгово-промышленная ярмарка, где демонстрировались всевозможные технические новшества: электрический трамвай, электрическое освещение. По количеству представленных изобретений — как технических, так и художественных — одной из крупнейших была ярмарка 1896 г. Здесь посетители впервые увидели русский автомобиль конструкции П.А. Фрезе (в прошлом владельца каретных мастерских) и инженера-конструктора Е.А. Яковлева, основавшего в Санкт-Петербурге в 1889 г. небольшой завод по производству керосиновых и газовых двигателей. И хотя их автомобиль внешне напоминал построенный десятилетием раньше Даймлером—Бенцем самоходный экипаж в виде кареты без лошади, все его детали были выполнены на отечественных заводах. К началу XX в. в России автомобили и коляски с бензиновыми двигателями производили: акционерное велосипедное и механическое общество «Старлей», акционерное общество «Дукс» (велосипеды, мотоциклы, паромобили и автомобили, впоследствии аэросани, дирижабли и аэропланы; основатель общества — инженер Ю. Меллер),

Часть II. Дизайн и проблемы стиля. Технология и культура Глава 4. Русский модерн: поиски стиля

акционерное общество «ГА. Лесснер» (грузовые автомобили, омнибусы, даже пожарные автомобили), а также Русско-Балтийский вагонный завод (Рига—Москва). В 1916 г. начал строиться завод Автомобильного московского общества (АМО).

Часть павильонов для Нижегородской ярмарки 1896 г. была спроектирована и построена фирмой «Бари» по проектам инженера ВТ. Шухова. Павильоны и водонапорные башни возвели бесплатно с одним условием: по окончании выставки их можно будет разобрать на детали и продать. Это была первая рек-ламно-торговая акция. Сами же сооружения — вертикально стоящие ажурные гиперболоиды вращения как основания водонапорных башен, легкие сетчатые перекрытия двоякой кривизны на ажурных столбах-фермах — представляли собой сборно-разборные металлические конструкции нового типа (рис. 19). Башни собирались из колец, соединенных с помощью металлических стержней, составлявших каркас с изменяющимся углом ячейки. Именно за счет этого и менялась кривизна внешней образующей полученных объемов. Основной принцип стальных конструкций Шухова, в том числе перекрытий павильонов ярмарки, заключался в том, что они создавали пространственную сеть, которая воспринимала нагрузку как целое. Ближайшая аналогия такого рода конструкциям — обычная ткань. Русский математик П.Л. Чебышев написал в конце XIX в. труд «О кройке одежды», в котором доказал, что сетью — структурой типа ткани — можно обернуть любую поверхность. При этом единственным изменяющимся параметром будут сетевые углы ячеек. В работах Шухова мы видим сочетание технической изобретательности, математического расчета, моделирования (он постоянно экспериментировал с цилиндром, состоявшим из колец и стержней, их связывающих) и эстетических предпочтений. Именно поэтому его можно считать не только инженером, но и дизайнером. Качество проектирования для него определяется тремя основными критериями: «достижением максимальной экономии материала и, следовательно, средств, наименьшей трудоемкостью при воплощении и быстротой сооружения или монтажа, т.е. экономией времени» [Воронов, с. 167]. Шуховская радиобашня по первоначальному проекту должна была достигать 350 м, но весить меньше Эйфелевой башни в шесть раз. Минимализм шуховских конструкций определял их эстетику, образную выразительность. «Пропорции гиперболоида вращения, по мнению Шухова, определяются соотношением диаметров его нижнего и верхнего кольца. Чем больше это соотношение, тем выше «талья» гиперболоида. Диаметр «тальи» зависит от поворота колец и наклона стержней1. Надстраивая несколько секций гиперболоидов друг над другом, можно увеличивать высоту мачты или башни, сохраняя при этом ее жесткость. Именно так, по секциям, и строилась Шуховская башня в Москве (проект 1919, постройка 1922). Каждая последующая из шести секций собиралась на земле, внутри башни, а затем поднималась при помощи тросов и устанавливалась на место. На той же Нижегородской ярмарке 1896 г. впервые были выставлены экспонаты, которые можно отнести только к промышленному искусству. Выполненные талантливыми мастерами при участии ведущих русских художников того времени — М.А. Врубеля, А.Я. Головина, К.А. Коровина, братьев A.M. и В.М. Васнецовых и многих других, они свидетельствовали о появлении нового стиля, отличавшегося ярко выраженным национальным колоритом. Кстати, часть павильонов была построена из дерева в национально-романтическом русском стиле. Неорусский стиль как предшественник модерна Поиск русского национального стиля как обращение к национальной истории был аналогичен по своему содержанию процессам, происходившим в предметной культуре, изобразительном искусстве, архитектуре других стран Европы и особенно Англии. Неоготика как стилевое направление получает распространение в первой половине XIX в.

Часть II. Дизайн и проблемы стиля. Технология и культура Глава 4. Русский модерн: поиски стиля

и в Англии, и в США. У. Моррис, возрождая ремесла, находит идеал в средневековом искусстве. Так же и неорусское направление середины—второй половины XIX в.: деятельность Абрамцевских мастерских и возведенный по проекту архитектора К.А. Тона храм Христа Спасителя (элементы этого стиля искали и в постройках Владимиро-Суз-дальской Руси, и в византийском орнаменте, использованном еше во времена Ивана Федорова в оформлении первопечатных книг) есть не что иное, как возрождение «наследия собственного средневекового искусства». «Понятием русский стиль обозначается, таким образом, направление или творчество мастеров, основанное на использовании традиций русского национального искусства. С понятием русский, русская традиция, национальная самобытность вплоть до начала XX века связывается отечественная, отличная от западноевропейской художественная традиция, отражающая своеобразие истоков русской культуры. <...> Модерн во многих странах, в том числе и в России, зарождается в ходе переосмысления традиции средневековья... первым и наиболее ранним его проявлением является неорусский стиль» [Кириченко, с. 8, 228]. В конце 1840-х гг. не только официальные лица, но и частные учреждения занимались документированием памятников русского зодчества и прикладного искусства. Обмеряли церкви, собирали народную утварь, произведения из металла, камня, глины, стекла, зарисовывали рукописные заставки, деревянную резьбу. Все это давало уникальный материал для близкого и непосредственного знакомства с русским стилем. Художественно-археологическая деятельность Федора Григорьевича Солнцева, выпускника Академии художеств, началась в 1820-е гг. и закончилась изданием шеститомного труда «Древности Российского государства». Солнцев был первым, кто обмерял и зарисовывал древние храмы, костюмы разных местностей, оружие, церковную и дворцовую утварь, скарб, конскую сбрую и множество других предметов быта. Чтобы представить собранные предметы наиболее наглядно, он зарисовывал их в виде ортогональных проекций — так, как это принято у архитекторов: показывать фасады и планы, боковые виды. Солнцев как бы восстанавливал вещь в ее первозданном проектном виде, хотя мастер, реально создававший эти вещи, ничего подобного не делал (рис. 20). Но трансформация объемных предметов в форму

графических таблиц, в которых доминировала именно орнаментально-плоскостная манера, приводила к тому, что и художники XIX в., начиная работу над своими уже современными проектами, опирались на такой же метод, идя от характера графики к реальному материалу и объему. В близкой к солнцевским таблицам стилистике выполняли проекты В.А. Гартман, получивший в 1861 г. Большую золотую медаль за проект библиотеки, И.А. Монигетти в проектах оборудования, подсвечников и посуды для императорской яхты, В.О. Шервуд в проектах Исторического музея. Золотым веком для идеи русского национального искусства, в котором черпают вдохновение художники и архитекторы, графики и дизайнеры, становятся XVI—XVII столетия. Сказочный стиль в русском модерне В 1860-е гг., после отмены крепостного права, в земствах и помещичьих усадьбах крестьянам начинают подыскивать новые занятия. Считалось, что строительство железных дорог, привлекавшее многих крестьян, пагубно влияет на нравственность. В 1875 г. Московское губернское земство обследует кустарные промыслы. В Москве создается Кустарный музей — как музей образцов. Русский вариант «Движения искусств и ремесел», связанный с традиционными народными промыслами, был продиктован желанием занять освободившихся крестьян культурной деятельностью. Так возникли Абрамцевские мастерские, прославившиеся прежде всего своей резьбой по дереву и майоликой. В 1898 г. начинает выходить журнал «Мир искусства». Его главным редактором до 1904 г. был Сергей Павлович Дягилев, затем — Александр Николаевич Бенуа. В первом же номере рассказывалось об усадьбе Абрамцево, превратившейся после ее покупки в 1870 г. С.И. Мамонтовым в центр художественной жизни. Здесь гостили и Часть II. Дизайн и проблемы стиля. Технология и культура Глава 4. Русский модерн: поиски стиля

Абрамцевская церковь, возведенная по проекту Васнецова (1881— 1882), была первой в ряду проектов и построек, в которых неорусский стиль воплотился столь ярко. В столярной мастерской в Абрамцево мастерили шкафчики, полочки, стулья, пользуясь народными орнаментами и технологией резьбы, основанной на выемке трехгранных углублений (трехгранно-выемчатая резьба). Орнамент вырезался наподобие деревянной гравюры — верхний слой сохранялся как единая поверхность. Основная часть столярных изделий выполнялась по проектам Елены Дмитриевны Поленовой. В принадлежащих ей более ста проектах предметов мебели и прикладного искусства смело комбинируются детали и элементы, взятые из разных реальных прототипов или собственноручно сочиненных вариаций. Начав с росписи изготовленных крестьянами-кустарями предметов, она переходит к проектированию и компоновке самих предметов. Художественным руководителем этой работы был Васнецов. Изделия Абрамцевских мастерских — мебель, рамки для фотографий, шкатулки, образцы обивочных тканей — продавались в Москве в магазине «Русские работы», интерьер которого был выполнен по рисункам Врубеля. В отличие от строгого чертежного характера проектной графики Солнцева, Монигетти, художники «Мира искусства» и Абрамцевского кружка работали в свободной, эскизной манере. Они были живописцами по образованию и потому не столько отмывали акварелью со всеми деталями и падающими тенями проект, сколько свободно набрасывали цвета и формы, как будто рисуя с натуры. Соответственно и предметы получались более «теплые», «живые», объемные. Поленова писала В.В. Стасову, известному в те годы художественному критику: «В нашем русском орнаменте мне удалось подметить одну черту, которую я не встречала у других народов. Это пользование не одними геометрическими сочетаниями, всегда несколько суховатыми, но и более живыми мотивами, навеянными впечатлениями природы, т.е. стилизацией растений и животных, например, разработка листа, цветка, рыбы, птицы»1.

Стиль оказался коммерчески выгодным, однако его повсеместное использование привело к потере непосредственности, эмоциональности, что огорчало его создателей.

Мастером сказочной стилизации был Сергей Васильевич Малютин. Выполненные по его эскизам предметы мебели, изразцы, ковры, шкафы, буфеты, рамы для зеркал буквально насыщены сказочными мотивами. Но особенного своеобразия его творческая манера достигла при оформлении детских книг. Для Нижегородской ярмарки 1896 г. Малютин выполнил несколько панно для павильона «Дальний Север», построенного по проекту Коровина. А в 1907 г. он создал проект доходного дома Перцова в Москве, причем не только здания, но и интерьера. Внутреннее пространство комнат было решено в манере сказочного ларца, наполненного персонажами, цветами, диковинными растениями (рис. 21). С именем Малютина связано появление на свет «матрешки». Мамонтова привезла из заграничной поездки японскую игрушку — деревянную куклу, внутри которой помещались одна в другой еще две куклы. Токарь сделал образец, а Малютин его расписал в своем ярком «сказочном» стиле. Производство матрешек началось в Сергиевом Посаде в 1890-х гг., а в 1900 г. на Всемирной выставке в Париже игрушка завоевала золотую медаль. В русском прикладном искусстве инициаторами стилевого обновления были живописцы и графики, в отличие, например, от Европы, где этим занимались чаще всего архитекторы. «Значение абрамцевских работ 1880-х годов для истории отечественного искусства шире и существенней факта зарождения неорусского стиля. В них содержатся зерна художественного движения, направленного на преодоление традиций XIX века, более того, на преодоление традиций искусства» [Кириченко, с. 221]. Под преодолением традиций искусства имеется в виду равноправие высших и низших жанров, активная работа художников над предметами быта. Часть II. Дизайн и проблемы стиля. Технология и культура Глава 4. Русский модерн: поиски стиля

Модерн и интерьер, европейский вариант Европейская модель русского модерна складывается почти одновременно с национально-романтической. Этап готической стилизации присутствовал и здесь, нередко в буквальных цитатах (например, в московских особняках З.Г. Морозовой на Спиридоновке и А.В. Морозова во Введенском переулке, построенных Ф.О. Шехтелем в конце XIX в.). Частный особняк превращается в таинственный замок. «Постепенное размывание четкой границы между архитектурой и скульптурой, между функцией и украшением, реальной действительностью и фантазией уже во многом близко к эстетике модерна» [Борисова, Стернин, с. 150]. В двух упомянутых постройках все элементы интерьера можно было бы включить в «словарь» готических мотивов. Грифоны как продолжение линий перил или столбов на лестнице, опутывающие установленные на высоких стойках электрические светильники, вырастающие из потолка люстры, мотивы ажурных стрельчатых арок в спинках стульев. Шехтель работает с пространством как скульптор, как театральный декоратор. Он обыгрывает скульптурно ту же идею доминанты лестницы в композиции пространства, которую реализовал В. Орта в особняке Тасселя в Брюсселе в 1893 г. Но Орта пользовался скорее графическими средствами, Шехтель — объемно-пластическими. Пластическая тема здесь — мотив волны. В формах здания Ярославского вокзала в Москве (1902) преобладает новый стиль, а элементы национальной архитектуры используются как подчиненные. Творчество Шехтеля, а также таких архитекторов, как Г.К. Олтаржевский и Л.Н. Кекушев, можно отнести к «западной» версии русского модерна. Московский архитектурный модерн реализовался в жанре особняка и доходного дома. Каждый архитектор включал в число объектов и элементы внутреннего убранства дома: дверные ручки, отделку стен, камины, интерьеры библиотек, гостиных и особенно лестницы. Задача модерна в интерьере — «приладиться прямо к жизни и создать для современного человека ту обстановку, в которой заботы его становились бы легче, отдых возможнее, а жизнь уютнее и отраднее»1.

Время позднего модерна в Москве связано с элементами неоклассики. Примерами могут служить здания Шехтеля 1907—1909 г. — типография газеты «Утро России» в Страстном проезде (Б. Путинковский переулок) и Торговый дом Московского купеческого общества в Малом Черкасском переулке. Привычные экспрессивные витые формы исчезают, сменяясь классическими элементами. Однако колонны играют роль скорее выведенного на фасад каркаса сооружения, нежели намекают на строгую ордерную систему. Эта классика с минимумом элементов классической архитектуры. Ее выразительность основана на пропорционировании деталей. Работы И.С. Кузнецова — Деловой двор на Варваринской (ныне Славянской) площади — это целый разветвленный комплекс с продуманной системой транспортировки и хранения товаров, с подвалами и внутренними дворами. Конструкция начинает играть роль орнамента, а орнамент — конструкции. Аналогичным образом выполнена и мебель архитектора И.А. Фомина, приближающаяся к неоклассике. Поздний модерн трансформируется в сторону неоклассики, геометричности, лаконичности так, как это происходило в работах Макинтоша или Венских мастерских. В начале 1900-х гг. мебель и обстановка в стиле модерн редко встречались в жилых домах и особняках. Заказчики среднего достатка и выше предпочитали проверенные, классические образцы. В магазинах можно было заказать не только планировку, но и развертку стен, мебель по специальным проектам. В новом стиле обычно обставлялись банки, гостиницы, фабричные и заводские конторы, больницы, почтовые отделения, т.е. общественные учреждения, где была востребована простота, ясность, гигиеничность. В начале XX в. прошли две выставки, решавшие общую задачу — показать широкому зрителю возможности нового стиля в создании интерьера. Первая — «Архитектура и художественные ремесела нового стиля» — состоялась в Москве в декабре 1902 г. В ней, в частности, участвовали: Ч.Р. Макинтош, Й. Ольбрих, Е.Д. Поленова, И.А. Фомин. Мебель Макинтоша экспонировалась в отдельном выгороженном интерьере, имитировавшем реальную обстановку дома. Мебель Фомина во многом похожа на мебель Макинтоша: минимум декора, геометризация форм, впечатление спокойной созерцательности. В то же время Часть II. Дизайн и проблемы стиля. Технология и культура Глава 4. Русский модерн: поиски стиля

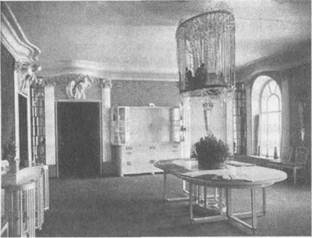

Вторая выставка — «Современное искусство» — открылась в январе 1903 г. в Петербурге в снятом на время помещении на Большой Морской. Целый этаж был отремонтирован и перестроен для того, чтобы представить ряд образцовых комнат со всем убранством. Инициаторами проекта были князь С.А. Щербатов и В. В. фон Мекк, владелец Московско-Рязанской железной дороги. «Предполагалось, — вспоминал М.В. Добужинский о выставке, — что поистине необыкновенно красивое убранство комнат явится блестящим сюрпризом и ошеломит петербургскую публику, даст толчок вкусу, чуть ли не создаст новую эру... Так думал и предвещал энтузиаст Грабарь. Действительно, была великолепна темно-синяя столовая Бе-нуа—Лансере с белыми пилястрами, с бирюзового цвета панно, с белой мебелью и тяжелой хрустальной люстрой: был очарователен овальный будуар Бакста с малиновым ковром, тонкими трельяжами и зеркальными стенами, и очень уютная " чайная комната" Коровина с ткаными панно, изображающими осеннюю кленовую листву. Полуэтажом выше ютилась низенькая светелка, придуманная Головиным, в сказочном русском духе, с весело раскрашенной резьбой, совами, райскими птицами»1.

Рис. 22 А.Н. Бенуа и Е.Е. Лансере. Столовая. Фрагмент экспозиции выставки «Современное искусство». Санкт-Петербург. 1903 Эскизы художников были адаптированы на фабрике под реальную технологию, конструкцию, размеры. Мебель получилась необычно светлой, изящной, тонкой. Дягилев отмечал, что организаторы избегли «корявости и самодельщины», все качественно и функционально исполнено. На стуле можно сидеть, ящики шкафов запираются, все работает, как задумано. В столовой стоял овальный стол, у которого боковые полукруглые части могли либо опускаться на петлях, либо вся эта часть целиком могла отставляться и, стыкуясь с другой такой же, превращаться в круглый стол (рис. 22). Будуар украшала мебель, выполненная по эскизам Л.С. Бакста. «Ножки шифоньерки, диванчиков и столиков были настолько тонки, что только мастерство Свирского обеспечило прочность этой нежной женственной мебели, от которой, по словам Бакста, должен был исходить " аромат духов и пудры"», — писал Щербатов1. Устроителям хотелось повторить опыт Макинтоша по созданию интерьеров. И все-таки это были скорее декорации, чем реальные жилые комнаты. «Нужен архитектор, который превратил бы сказочный замок в жилую комнату» — таковы были некоторые отзывы. Модерн использовал технику, технические мотивы как одно из выразительных средств. Принципы мостостроительства повлияли и на работы уже следующего поколения дизайнеров — конструктивистов. Особой популярностью в России пользовались решетчатые каркасные конструкции: они представлялись идеалом не только технических, но и вообще любых сооружений и промышленных изделий. Именно в инженерном деле яснее всего проявлялась объективная база формообразования — видимое отражение работы материала, его сопротивление нагрузкам. Модерн творчески переосмыслил формально-композиционный опыт народного искусства. Тот факт, что модерн в России довольно быстро завершился неоклассикой в своих наиболее ярких произведениях, помог формированию конструктивизма на следующем этапе. Рубеж веков стал временем появления в повседневной жизни массы технических новаций, изобретений. Стиль модерн — первый дизайн-стиль эпохи электричества. Так же, как стиль Эйфелевой башни или Хрустального дворца принадлежит эпохе паровых машин, а «из-мы» начала XX в. — эпохе радио, телеграфа и авиации.

Там же. С. 54. 7-4651 Часть II. Дизайн и проблемы стиля. Технология и культура

1. Проанализируйте роль русской инженерной школы в развитии отечест 2. Какие экспонаты Нижегородской ярмарки 1896 г. можно считать при 3. В чем проявилась связь русского модерна, неорусского стиля и тради 4. Почему при выполнении орнамента на мебели в Абрамцевских мастер 5. Назовите характерные тенденции в проектировании мебели и интерье Литература Борисова Е.А., Стернин Г.Ю. Русский модерн. М., 1994. Воронов Н.В. Российский дизайн. М., 2001. Т. 1. Ч. 3. Кириченко Е.И. Русский стиль. М., 1997. Примаченко П.А. Русский торгово-промышленный мир: Фотокнига. М, 1993.

|

1 См.: Хан-Магомедов СО. Архитектура советского авангарда. М., 1996. С. 49.

1 См.: Хан-Магомедов СО. Архитектура советского авангарда. М., 1996. С. 49. 1 Колесников П. Первый стратегический // Техника молодежи. 1995. № 1. С. 19.

1 Колесников П. Первый стратегический // Техника молодежи. 1995. № 1. С. 19.

I

I

' См.: Смурова Н.А. Эволюция инженерной формы гиперболоида вращения в творчестве В.Г. Шухова // Проблемы истории советской архитектуры. М., 1976. № 2. С. 15-17.

' См.: Смурова Н.А. Эволюция инженерной формы гиперболоида вращения в творчестве В.Г. Шухова // Проблемы истории советской архитектуры. М., 1976. № 2. С. 15-17. I

I

работали В.Д. Поленов, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, И.Е. Репин, В.А. Серов, К.А. Коровин, М.В. Нестеров.

работали В.Д. Поленов, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, И.Е. Репин, В.А. Серов, К.А. Коровин, М.В. Нестеров. 1 Цит. по: Шульгина Е.Н., Пронина И.А. История Строгановского училища. 1825— 1918. М., 2002. С. 142.

1 Цит. по: Шульгина Е.Н., Пронина И.А. История Строгановского училища. 1825— 1918. М., 2002. С. 142.

В

В 1 Дягилев СП. Современное искусство // В кн.: Сергей Дягилев и русское искусство. М„ 1982. Т. 1.С. 164.

1 Дягилев СП. Современное искусство // В кн.: Сергей Дягилев и русское искусство. М„ 1982. Т. 1.С. 164.

трапециевидные формы сообщают ей более устойчивый, основательный вид.

трапециевидные формы сообщают ей более устойчивый, основательный вид.

1 Цит по: Гусева И. Н.Ф.Свирский поставщик двора его Императорского Величества и «Современное искусство» // Пинакотека. 1998. № 6—7. С. 53.

1 Цит по: Гусева И. Н.Ф.Свирский поставщик двора его Императорского Величества и «Современное искусство» // Пинакотека. 1998. № 6—7. С. 53. Вопросы и задания

Вопросы и задания