Пограничный и приземный слои атмосферы.

Пограничный слой - часть атмосферы, находящаяся между поверхностью земли и свободной атмосферой, где движения не подвержены влиянию земного трения, а также охлаждения и нагревания поверхности земли. Первые 2-100 м над поверхностью земли называют приземным слоем атмосферы. Здесь на движение ветра существенное влияние оказывает шероховатость земной поверхности, вертикальный градиент температуры, который в свою очередь зависит от температуры подстилающей поверхности. Выше 100 м до высоты 500-1000 м наблюдается переходный слой. Здесь воздушные течения зависят от воздействия приземного трения, градиента плотности, градиента температуры и скорости вращения Земли. Выше пограничного слоя в свободной атмосфере ветровой поток параллелен градиенту давления с учетом влияния вращения Земли. Однако, верхняя граница этого слоя может изменяться по ряду причин. Например, если холодный воздух проходит над теплой поверхностью в очень теплый весенний день при сильном солнечном сиянии, то конвективные потоки могут подниматься до высоты 3000 м над земной поверхностью.

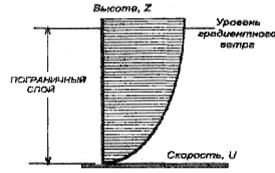

6.3. Влияние поверхностного трения на процесс распространения воздушных масс. Поверхностное трение оказывает существенное влияние на профиль ветра, т.е. на изменение скорости и направления ветра с высотой над поверхностью Земли. В пределах слоя воздуха вблизи земной поверхности преобладает эффект вязкости. С удалением от поверхности земли напряжение сдвига становится частично турбулентным, частично вязким. Достаточно далеко от земли напряжение сдвига главным образом определяется турбулентными движениями. Слой, в котором преобладает вязкое напряжение, очень тонкий. Основной теоретический профиль ветра задается выражением:

где К - постоянная Кармана; и* - скорость трения; τ - напряжение сдвига на единицу площади; ρ – плотность воздуха; z – высота над земной поверхностью. С увеличением скорости ветра над земной поверхностью, либо при заметном увеличении шероховатости земной поверхности и постоянной скорости воздушного потока может наступить такое состояние, при котором эффект воздействия сил давления, связанный с вихреобразованием, возникающим от элементов шероховатости, станет преобладающим над чисто вязкостным напряжением. Поток становится аэродинамически шероховатым и вязкость больше не влияет на профиль скорости ветра, который в этом случае зависит от параметра шероховатости и записывается в виде:

где z0 - параметр шероховатости. Порядок величины параметра шероховатости меньше, чем действительная высота элемента шероховатости. Так, для таких поверхностей, как гладкая плоская поверхность, снег, короткая скошенная трава, принятые значения параметра шероховатости составляют менее 1 см. Для травы высотой 4-5 см параметр шероховатости превышает 1 см и увеличивается до 10 см для травы высотой 60-70 см. На больших площадях, где есть деревья, кустарник, живые изгороди и другие подобные препятствия для ветрового потока, параметр шероховатости может принимать значения до 2 м. Другой способ представления профиля скорости ветра состоит в математическом выражении закона, связывающего скорость приземного ветра со скоростью ветра на высоте источника выброса примеси:

здесь, r - высота источника выброса; z - высота, для которой определяется скорость ветрового потока; α - эмпирическая функция, принимающая определенные значения для открытой территории, пригородных районов, для центральной части больших городов. На рис. 6.2 представлен профиль скорости ветра, который может быть описан с помощью выражений (6.3.2) или (6.3.3) при соответствующей подстановке скорости трения и длины шероховатости, либо подходящей функции степенного закона.

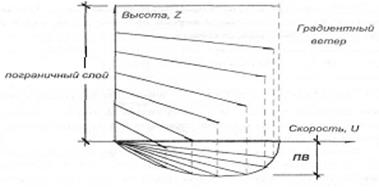

6.4. Изменение скорости ветра по высоте пограничного слоя атмосферы. Градиентный ветер на верхней границе пограничного слоя постепенно с понижением высоты подвергается воздействию приземного трения, которое вызывает поворот вектора скорости ветра. На рис.6.3 показаны векторы скорости ветра и их проекции на подстилающую поверхность, демонстрирующие изменение направления ветрового потока по высоте от земной поверхности. Наблюдения показывают, что изменение направления обычно находится в пределах от 6 град до 30 град. Проекции векторов скорости на горизонтальную поверхность формируют спираль Экмана, которая впервые была экспериментально обнаружена при изучении водных потоков в океане, а затем теоретически применена к атмосфере. Спираль Экмана демонстрирует влияние трения на направление и скорость воздушного потока.

Рис. 6.3. Градиентный ветер, спираль Экмана (ПВ - проекция вектора скорости ветрового потока на поверхность земли).

|

(6.3.1.)

(6.3.1.)

(6.3.2)

(6.3.2) (6.3.3)

(6.3.3) Рис. 6.2. Изменение скорости ветра в зависимости от высоты над поверхностью земли.

Рис. 6.2. Изменение скорости ветра в зависимости от высоты над поверхностью земли.