Раздел первый. ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ

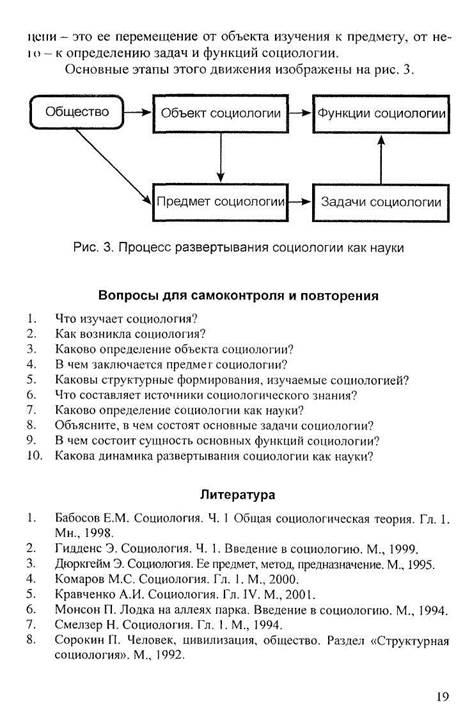

Чаще всего изложение содержания той или иной науки в учебном курсе вуза начинают с выяснения этимологии (т.е. происхождения слова) того понятия, которым обозначается данная наука. Термин социология состоит из сочленения двух слов: латинского soci(etas) — общество и греческого logos — наука, знания, означая буквально «наука об обществе». Именно в гаком значении ввел этот термин в научный оборот основатель социологии французский философ - позитивист Огюст Конт. Выступая в качестве самостоятельной науки, социология имеет свой, только ей свойственный объект и предмет исследования. Что же такое объект исследования социологии? Напомним, что под объектом исследования обычно понимают определенную часть окружающего нас природного или социального мира. Скажем, объектом физики как науки являются физические явления и процессы, их многообразные взаимодействия, закономерности их развития. Биологические науки имеют совершенно иные объекты исследования, в качестве каковых выступают явления и процессы в живой природе, различные уровни их структурной организации и эволюции, тенденции и закономерности их развития. Но у этих совершенно различных объектов, изучаемых разными науками, имеется одно, очень важное, общее им свойство,— они существуют вне нас, независимо от нашего сознания и воли, они существовали задолго до возникновения человека и человечества, и могут сохранить свое существование если даже человечество исчезнет с нашей планеты. Объектом социологии, как это вытекает из самого ее названия, является общество, т.е. люди, объединенные в обществе, и протекающие в обществе многообразные процессы сотрудничества, взаимопомощи, соперничества людей, объединенных в семей- ные, профессиональные и иные группы. Общество, так же как физические или биологические явления и процессы, существует независимо от воли и сознания людей. И в этом смысле объект социологии столь же объективен, как объект изучения физики, биологии и других наук. Но он обладает и весьма существенными отличиями. Если весь многообразный физический мир, все его процессы и явления, вплоть до мельчайших частиц, не зависит ни в коей мере от сознания человека, т.е. является вполне и абсолютно объективным, то процессы, происходящие в обществе, так или иначе связаны с сознанием людей. Эти процессы осуществляются только через деятельность людей, через их поступки, которые частично совершаются неосознанно, но в значительной своей части происходят осознанно, требуют волевых усилий человека и связаны с его стремлениями, желаниями, надеждами, потребностями, целями. А это значит, что в отличие от явлений и процессов физического мира, которые бывают абсолютно объективными, процессы и действия, изучаемые социологией, носят объективно-субъективный характер, в них объект и субъект действия связаны неразрывными узами. Более того, если общество в целом не зависит от воли и сознания одного человека, то человек в своем сознании, в своем развитии, в своих действиях зависит от общества. Именно этими отличительными чертами и определяется своеобразие объекта социологии, в качестве которого выступает развитие общества и взаимодействующих в его рамках и условиях людей — индивидов и их групп. Выяснив своеобразие объекта социологии, мы получаем возможность определить, в чем заключается ее предмет. Если объект исследования, в том числе и социологии, находится вне сознания человека, его изучающего, то с предметом исследования дело обстоит иначе. Он возникает в качестве предмета исследования не вне человеческого сознания, а в нем, когда человек, изучающий какой-либо объект, стремится выделить из него для исследования какие-то существенные, важные для него в данный момент и в данном отношении стороны, части или особенности. Например, футбол как игровой вид спорта может стать предметом исследования различных наук. Физиология может исследовать действия футболистов во время матча или тренировки с точки зрения происходящих в организме процессов возбуждения или торможения нервной системы, либо обменных процессов, протекающих в организме, либо под углом зрения действия мышечной системы, на- копления в ней элементов усталости и т.д. Психология может исследовать футбол как проявление специфических психических процессов формирования умений и навыков владения мячом, разнообразия темпераментов, характеров, способностей футболистов, степени их сплоченности, волевых усилий, мотивации их деятельности. Социология же может исследовать футбол как специфическое социальное явление, как соперничество двух различных социальных групп, как элемент престижа нации (например, в Бразилии, Англии или Италии), как способ проведения свободного времени, как разновидность рекреативной деятельности (если в футбол играют непрофессионалы) и т.п. Выделение предмета исследования путем вычленения определенных, интересующих исследователя свойств и особенностей объекта, и абстрагирования от других его свойств представляет собой важный и необходимый этап научного познания окружающего мир. Иногда такое выделение занимает очень длительный период времени. Так, например, общество в качестве объекта изучения предстало около 2,5 тысяч лет назад перед наиболее пытливыми и выдающимися умами Древней Греции. Один из величайших философов античности, Платон, стремился изучить особенности политики как специфического способа человеческой деятельности, а Аристотель конструировал теорию всеобщих социальных отношений, этических и эстетических категорий. Социальные процессы исследовались и Гоббсом, и Макиавелли, и Дидро, и Вольтером, и Радищевым, и Сен-Симоном и многими другими выдающимися мыслителями различных эпох и народов. Но только с трудов французского философа Огюста Конта (1798-1857), который ввел само понятие «социология» и которого по праву называют отцом социологии, начинается все более отчетливое выяснение предмета социологии как самостоятельной науки. Он считал, что наряду с физикой, математикой и другими науками должна существовать особенная наука о социальных явлениях и процессах, т.е. наука об обществе и социальных отношениях, которые связывают людей друг с другом и обществом в целом. В трудах Г. Спенсера, Дж.С. Миля, Г. Зиммеля, Э. Дюрк-гейма, М.Вебера, П. Сорокина, Т. Парсонса и других выдающихся социологов понятие предмета социологии становится все более определенным, наполняется конкретным содержанием. Э. Дюрк-гейм, в частности, отмечал решающую роль для определения предмета данной науки изучение «социальных фактов», К.Маркс- «общественных отношений» и «борьбы классов», М. Вебер — «социальных действий», Г. Зиммель - «социальных взаимодействий», П. Сорокин - «социальной структуры», Т. Парсонс - «социальной системы», Н. Луман — «коммуникационные процессы в системах», Э. Гидденс - структурационные действия социальных субъектов. П. Сорокин подчеркивал, что социология- не единственная наука об обществе, ведь общество изучают и другие науки, например, история, политология, экономические науки. Если иметь в виду последние, то комплекс экономических наук исследует поведение и взаимоотношения людей в сфере экономики, т.е. феномен «хомо экономикус» во всем многообразии его проявлений. Политология изучает многообразие взаимодействия такого феномена, каковым является «хомо политикус», религиоведение— «хомо религиозус». Что же касается социологии, то она изучает не какой-то отдельный, пусть очень важный срез общественных процессов и отношений, но прежде всего человека как существо социальное, становящегося человеком только благодаря сознанию и взаимодействию между людьми в специфическом социальном мире, т.е. феномен «хомо социалис». Поэтому она носит интегративный характер, включая в себя и перерабатывая на свой лад знания из экономической теории, политологии, психологии, юриспруденции, теории культуры. От психологии социология отличается тем, что она исследует не закономерности внутреннего, психического мира человека и его различные проявления, — познавательные, мотивацион-ные, операциональные и др., а интересуется прежде всего социальными взаимодействиями, складывающимися между индивидами и их общностями. А от юриспруденции ее основное отличие состоит в том, что первая специализируется на противоправном поведении, а вторая исследует все виды поведения. Если мы учтем все сказанное, то становится ясно, что предмет социологии есть выделение из многообразных аспектов общественной жизни определенного набора социальных отношений и взаимодействий, различными, но неразрывно связанными полюсами которого являются, с одной стороны, общество как многосложная и многоуровневая система, а с другой, — человек, личность. Но общество не есть сумма изолированных и независимых друг от друга индивидов, сваленных в общую кучу наподобие картошки в мешке. Все люди каким-то определенным образом взаимодействуют с другими людьми и только в процессе такого взаимодействия формируется и функционирует общество. Поэтому об- щество перед взором социолога предстает как многоплановая картина многообразных взаимодействий различных людей. Причем люди наряду с тем, что они связаны какими-либо отношениями с другими людьми (отношениями дружбы, родства, сотрудничества, соперничества, вражды и т.п.), еще и взаимодействуют с другими людьми, объединяясь в определенные группы (семейные, предпринимательские, политические, спортивные и т.д.). А это означает, что социолог может с большей или меньшей степенью достоверности и точности изучить общество только в том случае, если исследует структурные связи между составляющими его элементами, т.е. получит знание о социальной структуре общества. К га-кому выводу подталкивает вполне очевидный факт: в своих взаимоотношениях друг с другом каждый из людей обладает определенным социальным статусом: президент, генерал, солдат, инженер, актер, доцент, студент, а следовательно, выполняет определенную социальную роль - отца, продавца, покупателя, учителя, ученика, руководителя и т.п. Названные социальные статусы и роли чаще всего бывают соотносительными: ведь отцом можно быть по отношению к кому-то, руководителем — по отношению к подчиненным, продавцом -по отношению к покупателям, учителем - по отношению к своим ученикам. Взаимодействие людей в соответствии с их статусами и ролями свидетельствует о том, что индивиды объединяются для достижения своих целей, для удовлетворения своих потребностей и интересов в определенные группы - семейные, производственные, спортивные и др. Однако и сами индивиды, и свойственные им статусы, и роли, и образованные в результате их взаимодействия социальные группы не остаются неизменными, они изменяются, развиваются, т.е. обладают определенной динамикой. Сама же динамика в развитии индивидов и их групп зависит от социальных условий их существования. Все сказанное позволяет уточнить определение предмета социологии как науки. Предметом социологии является исследование взаимодействия личностей и соъшапъиых групп в их структурных взаимозависимостях в определенных условиях их существования и в процессах их изменения и развития в обществе. Итак, предметом социологии является прежде всего изучение людей, каждый из которых представляет совершенно уникальное социальное существо и вследствие этого становится непо-нюримой, своеобразной личностью, обладающей только ей при- сущими социальными качествами — сознанием, волей, навыками, умениями, профессией и т.п. Каждая личность в своих стремлениях, предпочтениях вольна выбирать то, что ей больше всего подходит или нравится, т.е. является свободной в своем выборе. Но)гот выбор чаще всего не произволен, а обусловлен рядом обстоя-юльств— местом и временем рождения, состоятельностью родителей, условиями воспитания, наличием вакансий и плотностью конкуренции в той сфере деятельности, которой посвящает себя тот или иной индивид, будь это бизнес, наука или политика. Следова-К'пыю, такой выбор во многом зависит от существующих в обще-CI не социальных структур, от степени их открытости или закрыто-с i и и от многих других обстоятельств. А это означает, что предметом исследования, которым занимаемся социология, выступают не только и не столько индивиды, еконько создающиеся и функционирующие в процессе их взаимо-iii'ik'iiuiM соцнапьпые cipyKiypi.i: семья, учебное заведение, компании спореiпикон, предприятие, фирма, спортивный клуб и т.п. ')п> tnim'iaei, mi о социология изучает ту или иную социальную cipyKiypy и качестве своего рода социальной общности, наклады-нающей определенный отпечаток как на жизненные судьбы от-дсньиых индивидов, так и на их групповые взаимодействия. Поэтому можно согласиться с мнением профессора В.А. Ядо-ш1, согласно которому «именно социальная общность может рас-емшриваться в качестве ключевой, основополагающей категории социологического анализа» (14; 32). Социальная общность (семейная, профессиональная, территориальная, национальная, политическая и т.п.) представляет собой такое взаимодействие индивидов, которая обусловлена сходством или единством их интересов, целей, ценностных ориентации, условий их быта и жизнедеятельное i и в контексте общих для них возможностей самореализации в маличной макросоциальной (уровень развития экономики, политической системы, культуры и т.п. данной страны) и микросоциальной ситуации (особенности взаимодействия с ближайшим социальным окружением- родственниками, друзьями, сослуживцам, единомышленниками и т.д.). Что же касается других важнейших категорий социологии - социальных систем, социальных структур и институтов и их действий, го все это- продукт и условия функционирования, самоорганизации и развития социальных общностей. Именно социальная общность выступает основным связую- щим звеном между двумя полюсами предметной области социологии - личностью и обществом. Все это изучается социологией на основе нескольких источников знаний об обществе и жизнедеятельности людей в обществе. Первым из таких источников является исторический опыт, так как именно в нем аккумулируется мудрость не только отдельных индивидов, но и их различных общностей - семейных, территориальных и т.п., вплоть до такой большой общности, которую представляет собой целый народ - белорусский, русский, польский, немецкий и т.д. Разумеется, социология берет для изучения общества из исторического опыта не все (например, она отметает заблуждения, неверные оценки тех или иных событий), а только верные суждения, истинные знания, точные наблюдения, достоверные оценки. Вторым источником социологического знания выступает изучение реальных фактов социальной жизни, касается ли это жизни семьи, деятельности производственных коллективов, политических партий или религиозных организаций. Причем социологию интересуют не только факты из сегодняшней социальной действительности, но и факты недавнего и давнего исторического прошлого, так как только путем сопоставления настоящего и прошлого можно уловить тенденции общественного развития, определить траекторию исторического развития общества и входящих в его состав социальных общностей, групп, институтов. Следовательно, третьим источником социологического знания становится выяснение взаимоотношений и взаимодействий социальных фактов друг с другом, так как только в таких взаимодействиях раскрывается подлинное значение тех или иных фактов в жизни общества и отдельных индивидов или социальных групп. Четвертым источником социологического знания выступает изучение тенденций и закономерностей социального развития. При всем разнообразии людских стремлений, потребностей, действий, кажущихся на первый взгляд чисто случайными, порой хаотичными, — в жизнедеятельности отдельных индивидов, ассоциированных в те илц иные социальные группы, наблюдается определенная направленность и повторяемость. Следовательно, в обществе складываются и развиваются относительно устойчивые и систематически воспроизводимые социальные взаимодействия между отдельными индивидами, их социально-демографическими, профессиональными, территориальными, этнонациональными и ины- ми группами, а также между обществом и социальными институ-1ами, социальной организацией или группой и личностью. А это о шамает, что деятельность и поведение людей, их социальных ipynii и социальных институтов имеют не только определенные 1сндснции в своем развитии, но и подвержены действию объек-ШШ1ЫХ, т.е. не зависящих от сознания и воли людей, социальных ижонов. Причем в формулировании социальных законов обяза-к'льно учитываются условия, при которых тот или иной закон начинает действовать. Если мы скажем «социальная группа характеризуется определенным уровнем сплоченности своих членов», то -мо утверждение не является формулировкой закона, ибо не указано, при каких условиях возникает сплоченность группы. Напротив, v i верждение: «в целях осуществления нормальной жизнедеятельности люди должны производить необходимые для поддержания их жизни и социального развития материальные и духовные бла-ia», ЯШ1ЯС1СЯ выражением социального закона. Почему? Да потому, Ч1о оно иыделяс! производство материальных и духовных благ и KiHKTiHc необходимою и определяющего условия нормальной /Kit tun шодей в их социальном развитии. Исходя из изложенного можно сформулировать определение социоло! ии как науки. Социология— это паука об особенностях, шешк'пциях и закономерностях становления, развития и взаимо-(k'iicineiiu различных социальных систем; о механизмах и формах проявления этих закономерностей в действиях личностей, соци-ii ii-iihix групп и общества в целом в совокупности определенных < оциапьиых отношений и в определенных исторических условиях. Основной парадокс социологии как системы развивающегося знания об обществе заключается в том, что, являясь интегра-ишной по самой своей сущности, она не представляет собой жестко интегрированной научной дисциплины. Она включает в свою м<апь множество различных, подчас противоположных подходов и парадигм, оставаясь уникально открытой для новых и новых социологических идей. Среди основных теоретических подходов, обычно идентифицируемых в рамках социологии, выделяются, прежде всего, следующие: 1. Признание соъщалъных фактов основной социальной ре- альности (О. Конт). 2. Социологический эволюционизм (Г. Спенсер, У. Рансимен и др.). 3. Классовый подход к социологии (К. Маркс и др.). 4. «Понимающая» социология (М. Вебер). 5. Интегральная социология и социокультурная динамика (П. Сорокин). 6. Структурный функционализм (Т. Парсонс, Р. Мертон). 7. Символический интеракционизм (Дж. Мид, Г. Блумер). 8. Теория конфликтов (Л. Коузер, Р. Дарендорф). 9. Социологическая феноменология (А. Шюц, П. Бергер).

10. Этнометодология (Г. Гарфинкель). 11. Теория самореферентных систем (И. Луман). 12. Структурационная теория (Э. Гидценс). Выдающееся значение названных подходов в развитии социологической теории признается большинством социологов, которые используют эти подходы в своей исследовательской и преподавательской деятельности. В большинстве случаев эти подходы являются взамодополняемыми, раскрывающими с различных сторон и акцентирующими различные аспекты многогранной и всеобъемлющей научной картины социальной действительности, каковой является социология. Как подчеркивалось на XII Всемирном социологическом конгрессе в Мадриде (1990 г.), вступление человечества в период глобализации требует объединения усилий социологов всех направлений и теоретико-методологических подходов для интегрального решения современных «общечеловеческих проблем». Поэтому перечисленные теоретические направления в современной социологии достаточно обстоятельно проанализированы во втором разделе данной книги. Установив предмет социологии и определив ее своеобразие как самостоятельной многоаспектной науки, можно сформулировать ее основные задачи. Если ограничиться только наблюдением за социальными процессами и явлениями, а затем изложить их, это еще не будет социологией. Социология - нечто большее: она должна быть руководством для изучения общества, всех форм взаимодействия в нем различных индивидов и групп. Следовательно, одной из основных задач социологии является изучение социальных фактов, понимание социальных отношений и взаимодействий, в которые вступают отдельные индивиды, их группы и общности и которые создают своей сложной совокупностью живую и развивающуюся социальную ткань общества. Вторая задача социологии заключается в том, чтобы из всей совокупности изучаемых процессов и явлений выделить основные, воспроизводимые в потоке социальных событий, повторяющиеся, и на этой основе определить основные социальные статусы и роли, осуществляемые людьми, т.е. социальную структуру общества не юлько в ее статике, но и в динамике, в процессе изменения и развития. Это означает, что социология должна выявить основную направленность социодинамики общества и его основных сфер, понять значение всех этих изменений для людей. Третья задача социологии состоит в том, чтобы объяснить /кивитие общества как структурированную социальную действи-к-льность. Понимание того, какой социальный каркас, какая сфуктура составляет основу общества, очень важно, но этим пониманием не исчерпываются ее задачи. Очень важно правильно обьяснить назначение различных социальных структур, их место и роль в развитии общества. Существует несколько методов объяснения социальной действительности, которые воплощаются в не-i кольких типах ее истолкований. Наиболее употребимыми в со-цмшюши являются следующие способы объяснения- каузальное, мни причинное объяснение (из-за наличия X возникает У); функциональное объяснение (X способствует существованию и эффек-шиному функционированию системы S); диалектическое (X есть следствие событий или процессов, происходящих вследствие про-ппшречия или конфликта между У и Z); целевое (некая социальная i руппа Р произвела У, т.к. стремится добиться X). В структурной (II. Сорокин) и структурно-функциональной (Т. Парсонс) со-циоло! ии первые три типа истолкований можно использовать без особых проблем, в то время, как целевое объяснение социальных процессов и явлений является проблематичным. Большинство ис-i педователей сомневается в том, что целое общество или даже определенный социальный институт может действовать ради достижения какой-либо цели, считая, что целевые действия характерны дин индивидов, в лучшем случае- для групп. «Понимающая» со-HiH'Jioi ия М. Вебера сделала целевое объяснение человеческих по-иупкон даже своим доминирующим типом понимания и объяснения, но и никто иной как Вебер восставал против применения в социологическом объяснении таких всеобщих категорий, как «государство», «народ» и т.п. Четвертая задача социологии предопределяется тем, что на основе выявления тенденций и закономерностей общественного развития социология ставит перед собой цель исследовать возможные варианты изменения изучаемых явпений и процессов в бу-

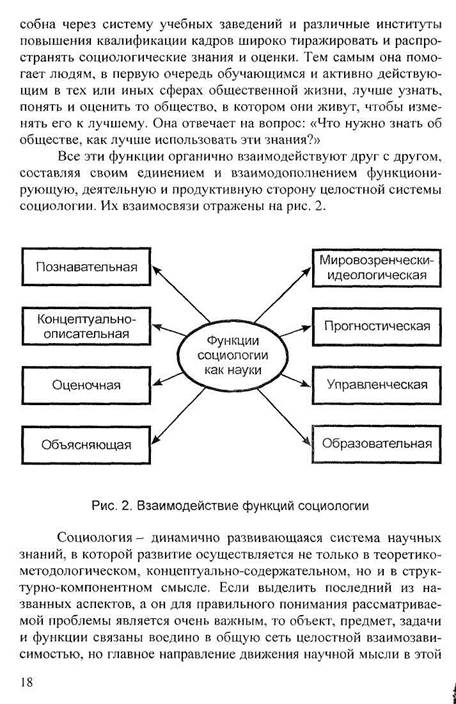

()ii;i позволяет ответить на вопрос: «Каково общество, в котором М 1.1 ЖИКСМ?» 2. Концептуально-описательная функция, предоставляющая 3. Оценочная функция, т.е. осуществление оценки того, coot- 4. Объясняющая функция, дающая научное объяснение со 5. Мировоззренчески-идеологическая функция, претворяю 6. Прогностическая функция, т.е. выявление прогнозов на 7. Управленческая функция, связанная с тем, что выявив тен К. Образовательная (обучающая) функция, вытекающая из mm, что социология, определив социальную сущность тех или иных процессов и явлений, выявив тенденции и закономерности и\ развития, осуществив прогноз их изменений в будущем,- спо-

10 Социология. Учебное пособие /Под ред. Э.В. Тадевосяна. Гл. 1. М, 1995. 11. Социология. Учебное пособие для высших учебных заведений /Под 12. Фролов С.С. Социология. Разд. 1. М., 1996. 13. Энциклопедический социологический словарь /Под ред. Г.В. Осипова. 14. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Гл. 1. М, 1999 Глава 2. СТРУКТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИОЛОГИИ Современная социология является сложно структурированной областью научного знания об основных тенденциях и закономерностях становления, развития и функционирования различных по масштабам, особенностям и формам проявления социальных систем, о механизмах действия и проявления этих закономерностей в действиях и взаимоотношениях отдельных личностей, социальных групп и общностей. Многих людей, впервые начинающих изучать социологию, удивляет многообразие теоретических подходов и методов, применяемых в процессе изучения общества, поведения и взаимодействия индивидов и различных групп в различных общностях и обществе в целом различными социологическими направлениями и школами. Отсутствие единого теоретического базиса, многообразие теоретических подходов и парадигм в современной социологии во многом объясняется тем, что социология - это наука о нашем обществе, которое создается нашими же собственными действиями, наука о нашем поведении, а ведь изучение самих себя - очень сложная и трудноразрешимая задача. В любой науке, в том числе и в социологии, гораздо легче прийти к общей позиции по поводу эмпирических исследований, поскольку последнее, если возникают разногласия по поводу фактов, можно легко проверить или повторить, чего нельзя добиться в области теории. В этой области возможен гораздо больший разброс теоретических позиций, концепций, взглядов и оценок, поэтому в ней больше теоретических дискуссий. В результате ни одна из классических социологических теорий XIX-XX вв., в том числе и наибо- лее влиятельные- марксизм, понимающая социология, структурный функционализм, символический интеракционизм, равно как и возникшие в конце XX века постклассические, модернистские (социологическая феноменология, этнометодология) и постмодернистские (теория самореферентных систем, структурационная социология) социологические теории, не является полностью адекватной, а тем более единственно универсальной, безусловно применимой к изучению и объяснению современных социальных процессов, происходящих в нашу эпоху глобальных цивилизаци-онных трансформаций. Выход из такого состояния заключается в разработке общей социологической метатеории, которая включала бы в себя как основание достижения социологической классики, модернистских и постмодернистских социологических концепций, так и новые социологические подходы в системном исследовании общества, основных подсистем, функционирующих в нем, социальных общностей, организаций, институтов. Второе важнейшее направление назревших изменений в содержании и структуре социологического знания состоит в том, чтобы развивать социологическое знание на всех его уровнях - на теоретическом и эмпирическом, на фундаментальном и прикладном, в контексте общесоциологической теории, специальных и отраслевых социологических теорий. Как и большинство наук, социология развивается на двух уровнях- теоретическом и эмпирическом. Кроме того, по ориентации социологических исследований они подразделяются на фундаментальные и прикладные. Рассмотрим соотношение эмпирического и теоретического в социологии. Социология как наука должна базироваться на конкретных, эмпирическим путем полученных социальных фактах, лежащих в основе социальной системы общества, его структуры, системно-структурных изменений. Эти данные собираются исследователями с помощью определенного набора методов эмпирического исследования - наблюдения, изучения документов, интервьюирования, массовых опросов, социальных экспериментов. Накопление эмпирических фактов и зависимостей предполагает, в основном, деятельность по применению имеющихся в науке познавательных средств для исследования характеристик, свойств, взаимозависимостей явлений, процессов и событий социального мира. Проведение таких исследований требует от специалиста

Особенностью социологического познания социальной реальности на всех его стадиях и уровнях является относительно большая в сравнении с физикой, химией или биологией насыщенность теоретическими элементами. В этой сфере гораздо труднее осуществить эксперимент, поэтому его должна заменить сила абстрактного, теоретического мышления. Сравнительно большой удельный вес теоретических понятий и концепций в структуре социологического знания объясняется и тем, что в социальной реальности затруднено, а часто и вовсе невозможно, использовать различные приборы, фиксирующие те или иные характеристики исследуемых объектов, вследствие чего изучение большинства социальных феноменов проводится преимущественно путем использования теоретических методов. Изучение даже самых поверхностных пластов социальной реальности, тем более глубинных ее слоев, требует применения теоретических аргументов, концепций, выводов. Возрастание доли и значимости теории в социологических исследованиях определяется также их «ценностной спецификой», т.е. прямой включенностью ценностных суждений в природу и структуру социологического познания. Характерной особенностью социологического познания является также наличие в нем различных типов теоретического исследования. Выделяются прежде всего общесоциологические теории, претендующие на описание и объяснение развития общества в целом. К их числу относятся, например, теория общественно-экономических формаций, обоснованная К. Марксом; теория социального действия, выдвинутая М. Вебером; теория обмена, предложенная П. Блау; структурно-функциональная теория Т. Пар-сонса; теория социальной стратификации, сформулированная П. Сорокиным и др. Второй класс теоретического каркаса социологии составляют специальные социологические теории, изучающие социальные юнденции и особенности функционирования социальных общностей в процессах их взаимодействия. К ним относятся теории «социального поведения» (например, бихевиористская), теории «социальных взаимодействий» (в частности, теоретические концепции, разработанные Г. Зиммелем, Т. Парсонсом, Р. Мертоном, П. Сорокиным и др.), теории «социальных движений» (например, 1еории, обоснованные Г. Блумером, А. Турэном) и др. Наконец, в лоне социологии развиваются и применяются так называемые «отраслевые теории», формирующиеся на стыках социологии с другими науками, например, экономическая социология, политическая социология, социология права, социология образования и т.п. Эти теории изучают особенности развертывания социальных процессов; их тенденции, проявляющиеся не в обществе в целом, а в его различных сферах- в экономике, политике, культуре и т.д. В зависимости от ориентированности социологических исследований их подразделяют на фундаментальные и прикладные. Первые ориентированы на решение научных проблем, связанных с разработкой концептуального аппарата социологии, методов социального исследования, с изучением глубинных пластов социальной реальности, основных тенденций и закономерностей ее развития. Они отвечают на два фундаментальных вопроса научного знания: «Что познается?» (объекг социологии) и «Как познается?» (методы социологического исследования). Фундаментальные социологические теории ориентированы на изучение социального развития, процессов интеграции и дезинтеграции в обществе, возникающих в ходе социально-исторического развития, в ходе конфликтов и катастроф, включая такие разрушительные из них, как войны и революции. Фундаментальные теории также сосредотачивают свой концептуально-понятийный аппарат на исследовании процессов развития личности в их органической взаимосвязи со стратификационными процессами, с изменением и динамикой социальных систем и их структур. В сферу развития фундаментальных теорий, кроме того, входит разработка моделей, методик и техники социологических исследований.

Прикладные социологические исследования ориентированы на решение актуальных социальных проблем практического характера, связанных с изучением и регулированием определенных социальных процессов в четко очерченных областях общественной жизни, например, с изменением демографической ситуации, возникновением и развитием безработицы, девиантного (отклоняющегося) поведения и т.п. Такого рода исследования отвечают на вопрос: «Для чего познается?» - для социального развития, для совершенствования управления деятельностью индивидов и организаций в определенной сфере общества и т.п. Программа такого исследования предусматривает уяснение практически значимой проблемы, поиск способов ее решения на основе некоторого типового варианта (если имеется соответствующая социологическая теория) ил

|

Глава 1. ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ СОЦИОЛОГИИ КАК НАУКИ

Глава 1. ОБЪЕКТ, ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ СОЦИОЛОГИИ КАК НАУКИ

9. Социология: наука об обществе /Под ред. В.П. Андрущенко, Н.И. Горлача. Введение в социологию. Харьков, 1996.

9. Социология: наука об обществе /Под ред. В.П. Андрущенко, Н.И. Горлача. Введение в социологию. Харьков, 1996. умения решать множество организационных вопросов, связанных, например, с интервьюированием экспертов, подготовкой инструментария для проведения массовых опросов населения или его определенных групп, построением репрезентативной (представительной) выборки опрашиваемых (респондентов) и т.п. Кроме того, оно предполагает наличие у социолога профессиональных умений в области применения так называемого включенного наблюдения, организации анкетирования, математических навыков в обработке полученной эмпирической информации и т.п. Следовательно, эмпирическое исследование не осуществляется в отрыве от социологической теории, а предполагает использование определенных ее элементов в самой практике организации и проведении такого исследования.

умения решать множество организационных вопросов, связанных, например, с интервьюированием экспертов, подготовкой инструментария для проведения массовых опросов населения или его определенных групп, построением репрезентативной (представительной) выборки опрашиваемых (респондентов) и т.п. Кроме того, оно предполагает наличие у социолога профессиональных умений в области применения так называемого включенного наблюдения, организации анкетирования, математических навыков в обработке полученной эмпирической информации и т.п. Следовательно, эмпирическое исследование не осуществляется в отрыве от социологической теории, а предполагает использование определенных ее элементов в самой практике организации и проведении такого исследования.