МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ

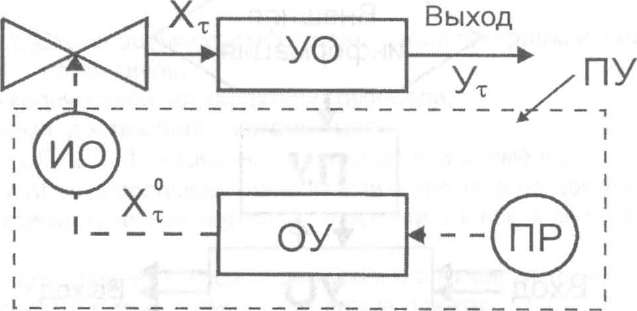

§ 5. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ 1. УПРАВЛЯЮЩИЕ И УПРАВЛЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ Говоря о процессе и этапах управления, определении целей, принятии решений, мы как бы подразумеваем, что в любой системе имеются управляющие и управляемые элементы, которые группируются в: • подсистему управления - ПУ; • управляемый объект - УО. Простейшая схема их взаимодействия приведена на рис. 12.

В свою очередь, подсистема управления в общем случае может включать: • ПР - программу управления - алгоритм (алгоритмы) управления системой. • ОУ - орган управления - принимает решение по управлению с учётом программы управления вырабатывает управляющий сигнал (решение) - Xt°. • ИО - исполнительный орган - воспринимает управляющий сигнал от органа управления ОУ и преобразует его в управляющее воздействие Xt. • ИС - информационную систему, которая собирает данные о состоянии системы на выходе Y(t), анализирует их и передаёт эту информацию в орган управления. ассмотрим два важных свойства больших систем: жесткость и реактивность. 2. ЖЁСТКИЕ И ГИБКИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В зависимости от взаимодействия процессов выработки и реализации программы управления различают жесткое управление и гибкое управление с обратной информационной связью. При жестком управлении программа управления системой строится из следующих предположений и условий: • практически полная определенность будущих воздействий среды и состояния системы; • несущественность влияния непредвиденных возмущений или защита объекта управления от них. Схема жесткой системы управления приведена на рис. 13.

В результате вероятность прохождения светофоров даже на магистралях без остановки автомобилей составляет 0,51 (51 %), а вероятность остановки автомобиля именно из-за светофора 0,76 (76 %). Второй пример - содержание штата исполнителей и состава предлагаемых клиентам работ (услуг) на СТО без учета сезона и спроса. При управлении с обратной информационной связью программа корректируется в зависимости от информации о фактическом состоянии управляемого объекта или обратной связи ИС (рис.14).

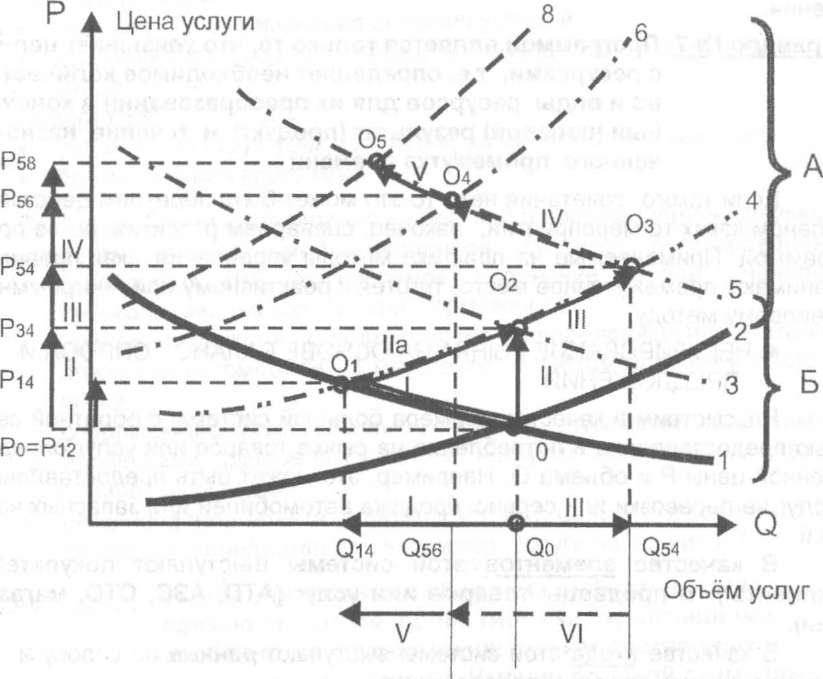

Последовательность процесса управления с обратной информационной связью (управление по отклонениям) 1) Фактическое состояние управляемого объекта характеризуется отклонением полученного выхода Y(t) от заданного для системы норматива Y°(t): AY=Y(t)-Y°(t). 2) Это отклонение ДУ фиксируется информационной системой ИС и передаётся органу управления ОУ, который корректирует программу управления или выбирает из банка программ необходимую. 3) Орган управления передаёт управляющий сигнал Х°т откорректированной программы на исполнительный орган ИО. 4) Исполнительный орган (ИО) по сигналу (решению) органа управления вырабатывает управляющее воздействие ±ДХ, которое поступает на вход системы, изменяя его: X ±ДХ. Это воздействие ИО на УО обозначается символом0. аким образом, на вход системы поступают: • данные о внешнем воздействии X(t); • корректирующее воздействие ±ДХ, зависящее от отклонения показателя выхода системы от норматива AY=Y(t)-Y°. Преимущества системы с обратной связью: • гибкость - учёт изменения внешних условий; • стабильность работы системы на выходе при изменяющемся входе. Недостатки: • усложнение структуры, появление дополнительных звеньев; • более сложная программа. Примеры системы управления с обратной информационной связью: • автоматическая антиблокировочная система регулирования торможения ABS (фиксируемое отклонение выхода - начало проскальзывания колеса при торможении); • действия водителя по поддержанию определенных параметров движения автомобиля на маршруте с учётом дорожной обстановки; • современные компьютерные системы управления рабочими процессами двигателя с учётом нагрузки, скорости и состава отработавших газов; • регулирование объёмов производства и цены на основе баланса спроса и предложения, например, услуги на сервис и ТО. Правило № 6. Схемы управления с обратной информационной связью являются более гибкими, адаптивными, особенно для технических, производственных и экономических систем. Именно по такой схеме целесообразно строить управление предприятий и организаций автомобильного транспорта. 3. РЕАКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ В зависимости от реакции системы, т.е. ее органов управления на изменение внешних воздействий, наблюдаются два крайних метода управления: реактивный и программно-целевой. При реактивном методе планирование осуществляется перед самым началом или в процессе действия, решения принимаются без анализа возможных альтернатив и часто меняются, являясь реакцией на текущие события. Типичным для этого стиля управления является высказывание Наполеона Бонопарта, которые он, однако, адресовал своим противникам: «Давайте ввяжемся в бой, а там посмотрим». Реактивный метод характерен для систем, руководители которых игнорируют информацию обратной связи, состояние самой системы, а также изменения внешних факторов. Сущность программно-целевого метода (ПЦМ) заключается в четком определении цели системы и интеграции всех видов деятельности подсистем в виде программы для достижения поставленной цели. Отсюда может быть сформулировано следующее правило управления. Правило № 7. Программой является только то, что увязывает цели с ресурсами, т.е. определяет необходимое количество и виды ресурсов для их преобразования в конечный (целевой) результат(продукт) в течение назначенного промежутка времени. Если такого сочетания нет, то это может быть перечнем действий, планом каких-то мероприятий, наконец, сценарием развития, но не программой. Применяемые на практике методы управления, как правило, занимают промежуточное место, тяготея к реактивному или программно- целевому методу. 4. РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА НА ОСНОВЕ БАЛАНСА СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ Рассмотрим в качестве примера большой системы с обратной связью предоставление и потребление на рынке товаров или услуг определенной цены Р и объема Q. Например, это может быть предоставление услуг на перевозки или сервис, продажа автомобилей или запасных частей. В качестве элементов этой системы выступают покупатели (клиенты) и продавцы товаров или услуг (АТП, АЗС, СТО, магазины). В качестве входа этой системы выступают данные по спросу и соотношению цен спроса и предложения. Спрос - это объем товара или услуг Q, которые потребитель готов приобрести по данной цене Рс. Чем ниже цена, тем выше, при прочих равных условиях, объем товаров или услуг, которые могут приобрести потребители (1, рис. 15). Предложение - это объем услуг или товаров Q, которые производитель готов предложить по данной цене предложения Рп. Чем выше цена предложения, с которой согласен потребитель, тем больший объем услуг или товаров поступает на рынок (2, рис. 15). Необходимо иметь в виду, что для больших рынков (регион, отрасль, страна) в условиях устойчивого развития экономики средне- и долгосрочный спрос достаточно стабилен и может быть описан много- факторными, как правило, нелинейными моделями. Например, спрос на легковые автомобили определяется следующими основными факторами: азовым уровнем автомобилизации (размер парка, насыщенность); жизненным уровнем населения и занятостью; ценами на автомобили и эксплуатационными расходами (прежде всего топливо); доступностью серых услуг; развитием и доступностью общественного транспорта и пН- Для конкретного участника рынка, действующего в определенном секторе,текущее его состояние, т.е. соотношение спроса и предложения, стабильно и предсказуемо.

1 - исходная линия спроса; 2 - исходная линия предложения; Qo - объём услуг при равновесии спроса (1) и предложения (2); Po=pi2 - то же, цена услуги;А - предложение; Б - спрос. В рассматриваемом примере управляющим сигналом AY является соотношение дохода (прибыли), которую предполагал получить (Q P) и фактически получил (Оф-Рф) продавец товаров или услуг:

Управляющее воздействие выраоатывается органом управления системы на основании управляющего сигнала. Пересечение линий спроса и предложения - это точка равновесия О с ценой Ро и объемом Qo. Зона левее точки О, заключенная между линиями спроса (1) и предложения (2), называется зоной эффективности. Для этой зоны цена спроса больше цены предложения, т.е. РС>РП • Эффективность для продавца состоит в том, что его затраты на производство услуг или товаров будет компенсироваться, поэтому он готов удовлетворить спрос. . Для потребителя эффективность состоит в том, что его потребности будут удовлетворены по доступным для него ценам. Зона между линиями 1 и 2 правее точки равновесия - это зона неэффективности . Неэффективность для продавца состоит в том, что цена предложения выше цены спроса рп>рс Поэтому его затраты на производство товаров или услуг не будут компенсированы ценой спроса. Продавец не заинтересован удовлетворять спрос по этим ценам. • Неэффективность для потребителя состоит в том, что продавец не будет удовлетворять спрос по этим ценам и возникает дефицит. Например, объем услуг Од не будет удовлетворен в рыночных условиях, так как фактическая цена или тариф на услугу выше цены спроса: рв>ра и выше цены точки равновесия Рв>Ро. Малый бизнес (предоставление сервисных услуг, челночная торговля и др.) характеризуется сравнительно небольшим оборотом и малой массой прибыли. Поэтому изменение внешних условий (налогов, процентных ставок, таможенных правил, цен на товары) существенно сказывается на рынке, обслуживаемом малым бизнесом. Рассмотрим последовательность анализа цен и объемов услуг в условиях резкого изменения внешних факторов для малого бизнеса. 1) Фиксируем исходное состояние рынка для линий спроса 1 и предложения 2. Равновесный объем услуг q0=qi2- Цена Po=pi2- 2) При ухудшении внешних условий происходит увеличение себестоимости предоставления услуг (падение курса рубля, рост процентных ставок, налогов и т.д.) возникает новая линия предложения - 4, которая располагается выше первоначальной линии 2. 3) Далее возможны следующие варианты (сценарии) поведения рынка. I вариант: Потребитель соглашается с ростом цены услуги и точка равновесия рынка перемещается в Оч. Последствия: • Равновесная цена возрастает с Р12 до Р14. • Объем услуг сокращается с q0 до q14. • Зона эффективности для стороны, предоставляющей услуги, сокращается. II вариант Потребительский рынок стремится сохранить первоначальный объем услуг на уровне q0 и платит за это ростом цены при но- ои линии спроса 3. При этом точка равновесия перемещается в 02. поспедствия: Рост цен с Р0 до Р34, больший, чем при первом варианте. Зона эффективности практически не меняется по сравнению с исходным состоянием. III вариант Возникновение ажиотажного спроса на товары и услуги,напрмер до уровня Q54.Точка равновесия перемещается в О3

• Возникает повышенный спрос, характеризуемый линией спроса 5. • Дальнейший рост цен до Ps4. • Увеличение зоны эффективности для стороны, предоставляющей услуги. IV вариант: В условиях ажиотажного спроса сторона, предоставляющая услуги, может поднять ставку предложения до уровня линии 6. Последствия: • Сокращение зоны эффективности (точка равновесия 04). • Резкое увеличение цены до Рк. • При одновременном сокращении объема услуг до Qs6- • Начало формирования устойчивого дефицита. V вариант: В условиях начавшегося дефицита сторона, предоставляющая услуги, может продолжать поднимать линию предложения, например до 8. Последствия: • Начинается обвал рынка, характеризуемый резким ростом цен при значительном сокращении объемов продаж и услуг (Qse) и зоны эффективности. • Траекторию 0-С>1(или О2-О3-04-О5)можно назвать зигзагом кризиса рынка. 4) Подъем цен и тарифов может дать лишь кратковременный эффект для конкретного производителя или торговца, так как: • существенно сокращается зона эффективности, т.е. сбыта товаров и услуг и массы прибыли; • из-за сокращения возможного объема услуг и продаж резко возрастает конкурентная борьба, требующая дополнительных затрат, приводящих к повышению цен; • рынок находится в нестабильном состоянии, при котором отдельному производителю товаров и услуг трудно выбрать рациональную цену и объёмы, особенно в условиях инфляции и ажиотажного спроса; • «естественное» решение перестраховаться и поднять цены приводит к дальнейшему раскачиванию рынка. На основании рассмотренного примера можно сформулировать следующие правила. Правило № 8. Наиболее эффективной стратегией продавца услуг или товаров является взвешенное сокращение цен или тарифов, которое способствует повышению объемов продаж, дохода и конкурентоспособности. Надежной базой для такой стратегии является, во-первых, повышение эффективности производства или предоставления услуг на основе совершенствования структур и методов управления соответствующими системами. Во-вторых, умение прогнозировать текущий и долгосрочный спрос на товары и услуги. Правило № 9. Включение в управление обратной связи позволяет ------------ дать прогноз поведения системы, в том числе и при резких колебаниях и изменениях внешних условий, характерных и особенно чувствительных для малого бизнеса и сферы услуг. § 6. ЦЕЛИ СИСТЕМЫ Целью системы является ее возможное будущее состояние, достижимое с помощью определенных действий, являющихся следствием принимаемых решений. Под решением понимается выбор на основании установленных критериев из многих альтернатив одной или нескольких альтернатив развития, изменяющих состояние системы. На основании решения осуществляется управление любой системой. Например, если цель - сокращение затрат на топливо при перевозках, то ее можно достичь рядом способов: • улучшить ТО и ремонт систем питания и зажигания; • заинтересовать водителей и ремонтных рабочих в экономии топлива; • выбирать рациональные маршруты движения; • приобрести более экономичные автомобили и т.д. При решении необходимо выбрать один из способов или комбинацию в определенной пропорции нескольких. В качестве критерия при принятии решений используется понятие целевой функции. Целевая функция (U) устанавливает количественные связи между уровнем достижения поставленных целей и факторами, которые влияют на состояние системы: U = f(C1,C2,C3,...Cn) (1) где Ci - факторы, влияющие на U. Конкретное значение U может быть показателем эффективности данной системы. Экстремальное значение целевой функции соответствует оптимальному управлению. Характерным примером исследования целевой функции на оптимальность является определение оптимальной периодичности ТО технико-экономическим методом, рассмотренным в теоретических основах технической эксплуатации автомобилей. При этом в и на'тсГ Целевой ФУнкЦии были избраны суммарные удельные затраты по„„ и Ремонт узла, механизма, которые изменялись при изменении периодичности ТО (/): Ci - удельные затраты на ТО (сокращаются при увеличении /);

Удельные затраты на ремонт (увеличиваются при увеличении /);. (2) Минимум суммарных затрат соответствует оптимальной периодичности ТО /о: и0 = (СЕ)min, при / = /о. В примере С| и Сц - факторы, влияющие на целевую функцию. Итак, одним из важнейших принципов управления является четкое, желательно количественное определение цели. Цели системы характеризуются понятиями целевые показатели (ЦП) и целевые нормативы (ЦН). ЦН количественно или качественно характеризует состояние системы при полном достижении поставленной цели или удовлетворении определенной потребности. ЦП характеризует текущее или возможное состояние системы на момент t: ЦП(1). Используя понятие целевой функции, имеем: ЦП = U; ЦН = Uo.

Отношение ЦП(1) к ЦН определяет степень достижения поставленной цели в момент времени t или степень реализации цели (рис. 16): (

При цели реализуются полностью, a tp - это мо мент достижения или реализации поставленной цели (целей). При этом, естественно, должны учитываться вопросы точности и интервальности оценок ЦН, ЦП и tp, рассмотренные выше (рис. 16).

t, V t Рис. 16. Соотношение целевых показателей и нормативов ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТРЕТЬЕЙ ТЕМЕ 1. Идентифицируйте элементы подсистемы управления на примере карбюратора и впрысковой схемы с компьютерным управлением. 2. Приведите примеры жесткой и гибкой с обратной информационной связью систем управления. В чем. их принципиальное различие, преимущества и недостатки? 3. К какой системе управления можно отнести ресурсное и оперативное корректирование нормативов технического обслуживания и ремонта автомобилей, изучаемые в дисциплине техническая эксплуатация автомобилей? Мотивируйте свои оценки. 4. Дайте определение программно-целевого метода управления, каков его антипод? Приведите примеры. 5. Как определяется понятие цели системы, какова роль и значение целевой функции? 6. Чем целевые нормативы отличаются от целевых показателей? 7. Приведите примеры использования понятия целевая функция при решении технических, технологических и экономических вопросов. ТЕМА 4.

|

Рис. 12. Схема взаимодействия подсистемы управления и управляемого объекта системы

Рис. 12. Схема взаимодействия подсистемы управления и управляемого объекта системы

Рис. 13. Схема жесткой системы управления Последовательность процесса управления при жёсткой системе.

Рис. 13. Схема жесткой системы управления Последовательность процесса управления при жёсткой системе.

Рис. 14. Схема управления с обратной связью

Рис. 14. Схема управления с обратной связью

Рис. 15. Прогноз изменения объёма услуг и рыночных цен

Рис. 15. Прогноз изменения объёма услуг и рыночных цен