Определение и нанесение на карту полей невидимости

Полями невидимости называются закрытые участки местности, непросматриваемые с пунктов наблюдения. Командиры взводов и рот поля невидимости на стороне противника обычно определяют с одной точки - своего командно-наблюдательного пункта, а командиры батальонов с 2—3 точек - с командно-наблюдательного пункта и наблюдательных постов. При определении полей невидимости «за противника» в его расположении на карте обычно выбирают 2—4 точки перед фронтом подразделения и на флангах, с которых обеспечивается наилучший просмотр наших боевых порядков. В зависимости от поставленной задачи и наличия времени границы полей невидимости определяют приближенно (в основном глазомерно) или более точно (путем построения профилей местности). Приближенное определение полей невидимости с одного пункта наблюдения состоит в следующем. Сначала по карте изучают строение рельефа в секторе наблюдения (направление общего понижения местности, расположение высот, хребтов и лощин) и выявляют укрытия, мешающие обзору. Затем глазомерно определяют и проводят на карте ближайшие к наблюдателю границы полей невидимости. Эти границы обычно совпадают с линиями водоразделов, опушками лесов, окраинами населенных пунктов. Площади, покрытые древесной и кустарниковой растительностью и занятые населенными пунктами, целиком включают в поля невидимости. Чтобы установить дальнюю границу полей невидимости за укрытиями, по отдельным направлениям сопоставляют абсолютные высоты пункта наблюдения, гребня укрытия и точек местности, находящихся за гребнем укрытия. Для определения этих направлений удобно последовательно прикладывать линейку к ПН и укрытиям. Если укрытиями являются леса или населенные пункты, то при определении их абсолютных высот учитывают высоту деревьев, построек. Дальние границы поля невидимости достаточно точно на глаз могут быть определены только при условии, когда точки наблюдения и укрытия имеют равные абсолютные высоты. В этом случае граница поля невидимости пройдет за укрытием по горизонтали с отметкой, равной абсолютной высоте укрытия. При значительном неравенстве абсолютных высот точек наблюдения и укрытия дальнюю границу глазомерно можно нанести лишь приближенно, руководствуясь следующими правилами: — если точка наблюдения выше укрытия, то граница поля невидимости за ним пройдет по горизонтали с отметкой, меньшей абсолютной высоты укрытия; — если точка наблюдения ниже укрытия, то граница за ним пройдет по горизонтали с отметкой, большей абсолютной высоты укрытия. Более точно дальнюю границу полей невидимости определяют расчетом положения луча зрения или построением сокращенного профиля. Приближенное определение полей невидимости с нескольких точек наблюдения. При определении степени просматриваемости местности в своем расположении или в расположении противника часто приходится учитывать, что наблюдение может осуществляться не с одной точки, а с нескольких точек.

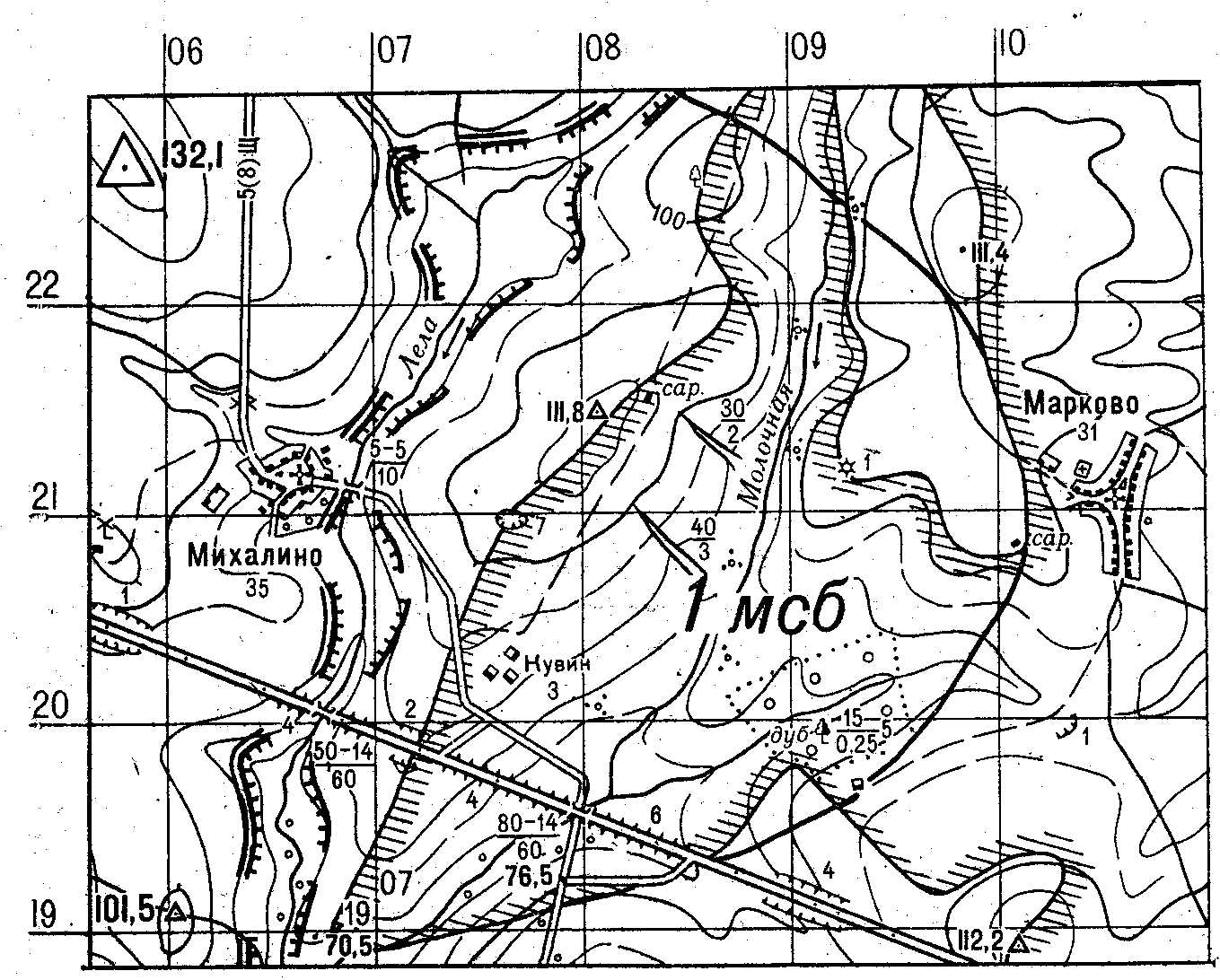

Рис. 101. Поля невидимости при наблюдении с высоты. 132,1.

В этом случае вначале определяют поля невидимости с точек, находящихся на командных высотах, которые позволяют просматривать местность на наибольшую глубину. Границы полей невидимости с них наносят на карту простым карандашом тонкими линиями. После этого в качестве пунктов наблюдения выбирают точки, позволяющие просматривать участки за населенными пунктами и рощами, долины рек и лощины. Так, например, для просмотра лощин и оврагов часто выгодны точки, лежащие на продолжении линий водосливов. Определив, какие участки местности будут просматриваться с этих точек, уточняют ранее проведенные на карте поля невидимости. Окончательно полями невидимости на карте показывают те участки местности, которые одновременно не просматриваются со всех выбранных пунктов наблюдения. Границы полей невидимости вычерчивают цветными карандашами (красным, синим). Для того чтобы проведенные границы более резко выделялись, в сторону поля невидимости делается штриховка или растушевка шириною 5—7 мм.

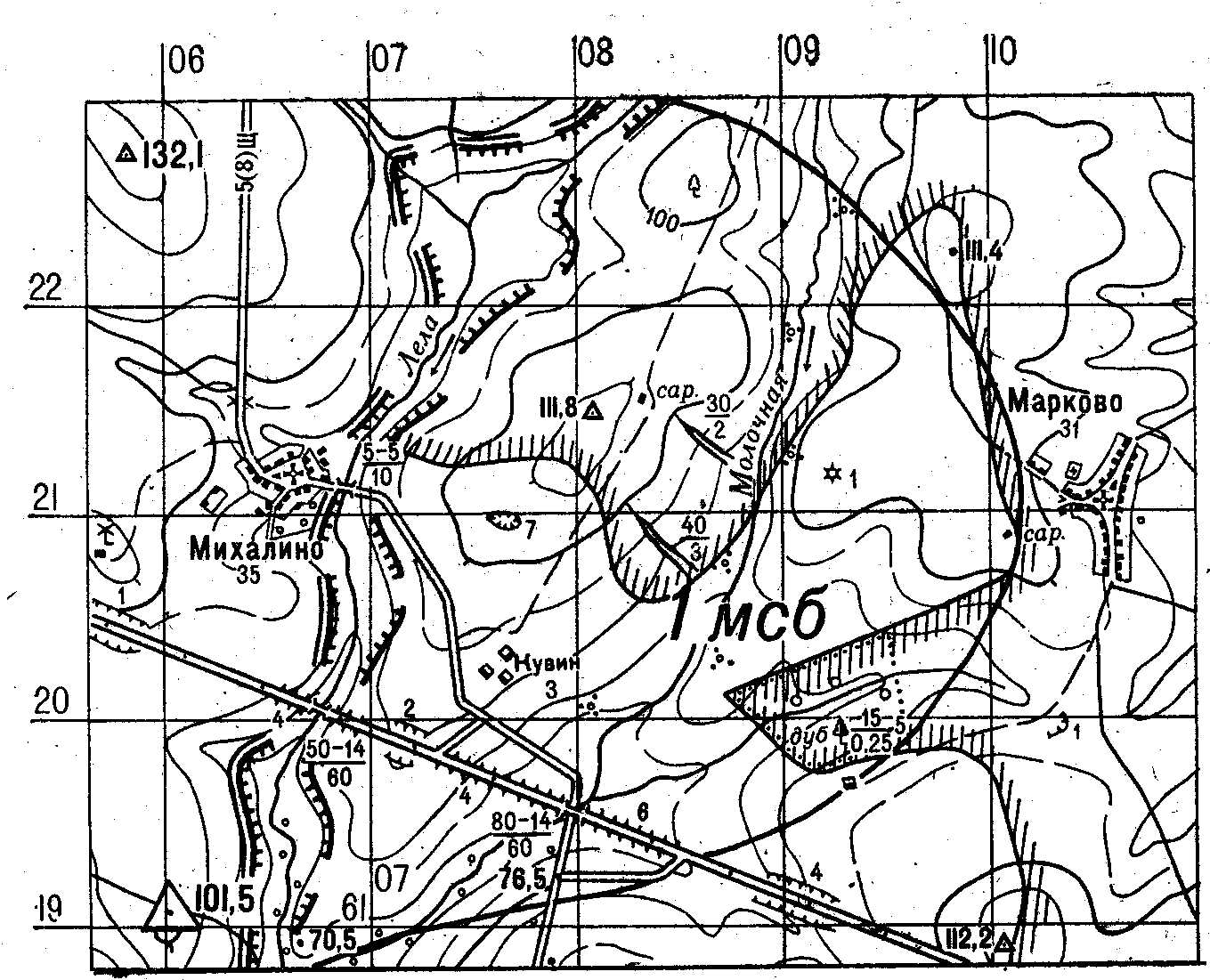

Рис. 102. Поля невидимости при наблюдении с выс. 101,5.

Последовательность и приемы определения полей невидимости с нескольких пунктов наблюдения рассмотрим на примере. Пусть требуется определить поля невидимости со стороны противника в районе обораны 1 мсб (рис. 101). Характерным в строении рельефа в районе обороны батальона является то, что линии водоразделов проходят параллельно переднему краю обороны. Поэтому при наблюдении с командных высот противник не может просматривать лощины и восточные скаты хребтов. В расположении противника выс. 132,1 является командной. Вероятно, на этой высоте будут расположены наблюдательный пункт противника и технические средства разведки. При наблюдении с выс.132,1 передняя граница поля невидимости пройдет через отдельное дерево (2208), геодезический пункт 111,8 (2108), отм. 70,5 (1806). Чтобы определить дальнюю границу поля невидимости, проведем луч зрения с выс. 132,1 через укрытия - высоту с деревом (абсолютная отметка 101 м) и отм. 111,8. Сопоставив высоты пункта наблюдения и укрытий, можно заключить, что дальняя граница поля невидимости пройдет примерно через отдельный куст (2209) и курган (2109). Видимость кургана для проверки определим построением треугольника; луч зрения проходит через курган. Следовательно, западнее и южнее кургана местность не будет просматриваться. Границу поля невидимости севернее и восточнее кургана можно провести, сообразуясь с начертанием горизонтали 100. Восточнее сарая (2010) проходит линия водораздела другой возвышенности, за которой местность не будет просматриваться.

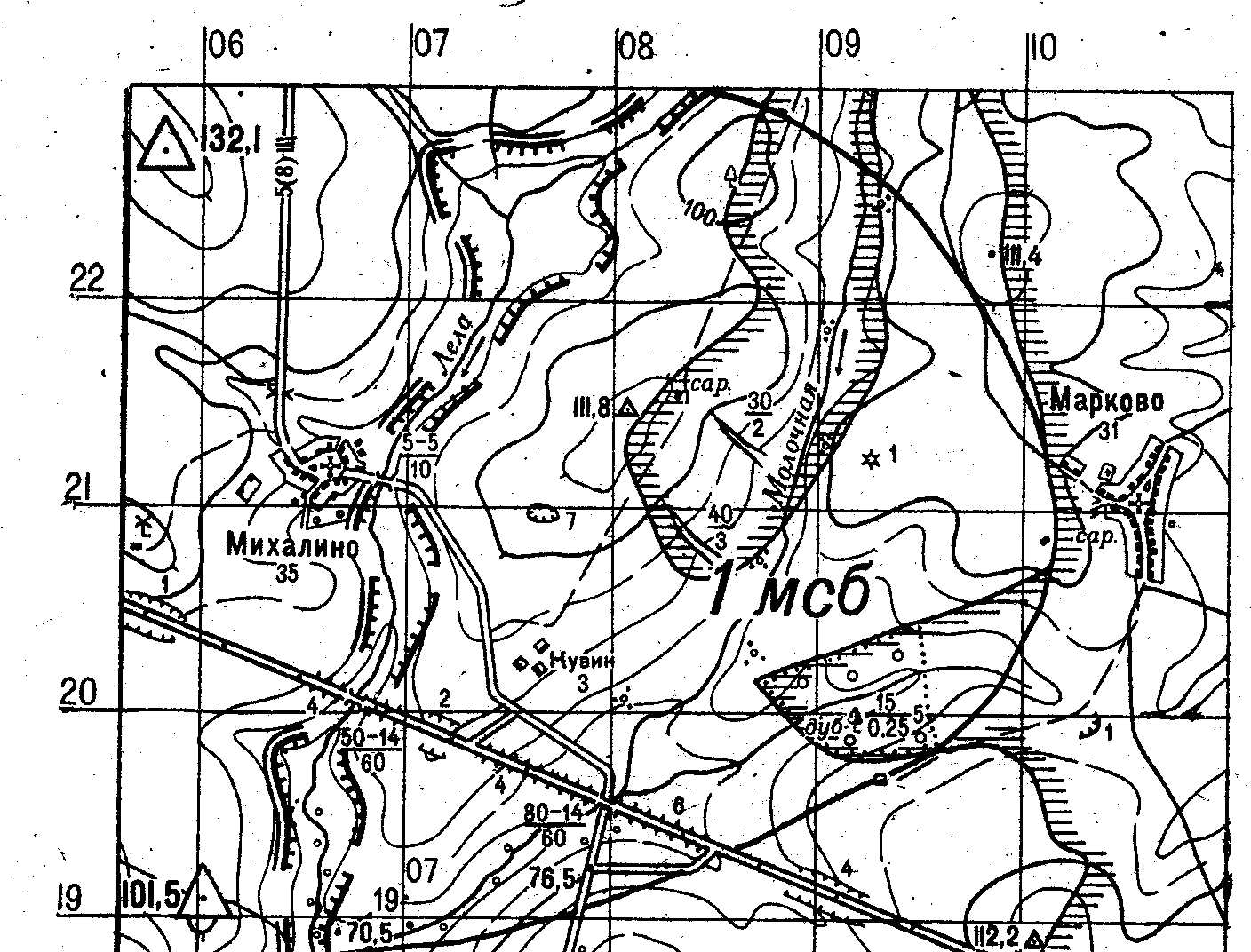

Рис. 103. Поля невидимости при одновременном наблюдении с вые. 132,1 и 101,5.

Дальнюю границу поля невидимости на левом фланге определим расчетом положения луча зрения, проходящего с выс. 132,1 через юго-западный угол леса и какую-либо другую точку, находящуюся севернее геодезического пункта 112,2. Для наблюдения района расположения 1 мсб противнику выгодно использовать также вые. 101,5 (рис. 102). С нее просматривается долина р. Молочная, участки местности в районе Кувин и южнее леса, которые не наблюдаются с командной высоты 132,1. Ближнюю границу поля невидимости с выс. 101,5 можно определить глазомерно. Она проходит по линиям водоразделов и опушке леса. Поля невидимости при одновременном наблюдении с вые. 132,1 и 101,5 показаны на рис. 103.

|