Три частные модели для валентности, действия и исполнения

Как ясно из предыдущего обсуждения, валентность возможных последствий действия играет особую роль. Совместно с наличной инструмен-тальностью она определяет валентность результата действия. Валентность ожидаемого результата, следовательно, есть функция валентностей всех следствий действия и приписываемых результату действия ин-струментальностей. Каждое следствие действия умножают на его валентность и инструментальность, полученные произведения суммируют. Результат действия поэтому не имеет валентности, а приобретает ее только за счет возможных следствий действия. Формула, описывающая эту зависимость, выглядит так:

где Vj — валентность результата действия j, Vk — валентность следствия действия k, ljk — ожидаемая инструментальность (от -1 до +1) результата действия j для наступления следствия действия к. С помощью такой модели валентности можно предсказать оценку ситуации индивидом, действующим в определенном направлении с определенным напряжением или уже осуществившим результативное действие. Вот почему оправдано привлечение этой модели для исследования удовлетворенности работой [Т. R. Mitchel, A. Biglan, 1971]. Напротив, модель валентности не может объяснить, какие альтернативы действия из множества возможных предпочитаются и с какой интенсивностью они выполняются в данной ситуации. Для этого, как и во всех остальных теориях «ожидаемой ценности», необходимо учитывать вероятность, с которой действие ведет к желательному результату. Созданная в рамках теории инструментальности модель мотивации мультипликативно связывает ожидание достижения в результате действия определенного объекта или события с валентностью этого результата действия (определение было дано выше). Эта связь определяет результирующую тенденцию поведения в ситуации выбора. Вроом называет ее, используя терминологию теории поля Левина, психологической силой (F), ее формула имеет следующий вид:

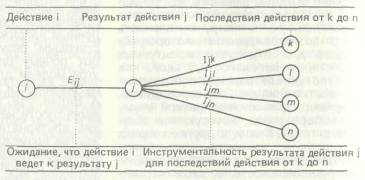

где F, — психологическая сила выполнения действия i, Еу—сила ожидания (от 0 до 1), что действие i ведет к результату j, Vj—валентность результата j. Эта формула в отличие от формулы валентности представляет собой не модель оценки (удовлетворенности работой), а модель действия. Она объясняет различия поведения в ситуации достижения и привлекается в психологии труда для исследования профессиональных достижений или, например, продуктивности работы. Вроом [V. Н. Vroom, 1964] использовал эту модель для упорядочения и анализа эмпирических данных, связанных с принятием решения при выборе профессии, а также напряженности и продуктивности труда. Объяснительная ценность модели в целом подтвердилась. Ее структура представлена на рис. 5.22. Если говорить точнее, модель действия психологической силы (F) предсказывает не результат действия, а, как отмечал сам Вроом, степень напряжения усилий, необходимых для достижения цели действия. Результаты действия (например, продуктивность труда) с помощью модели действия объяснимы лишь постольку, поскольку они детерминируются степенью напряжения (мотивированность, мотивация). Никакие другие факторы типа способностей к выполнению соответствующего задания при этом не учитываются. Здесь Вроом предвосхитил настоятельно проводившуюся в теории каузальной атрибуции идею о том, что процесс мотивации можно свести к подсчету напряженности [A. Kukla, 1972a; W.-U. Meyer, 1973a; см. также гл. 12]. Разные степени необходимой напряженности могут вести к различному уровню результатов действия, а те, в свою очередь, к различной валентности следствий действия. По Вроому, степень необходимого напряжения есть функция от алгебраической суммы произведений валентностей любого уровня результатов действия и ожидания, что при данном уровне напряжения этот уровень может быть достигнут.

Рис. 5.22. Схема соотношения переменных в модели инструментальности Вроома.

|