Настойчивость

Настойчивость в достижении поставленной цели легче выявить, чем интенсивность усилий. Но, как уже говорилось при обсуждении интенсивности, на связь между силой мотива и настойчивостью влияет мотивацион-но-специфический характер привлекательности ситуации, особенно через переживаемую степень трудности задания. Теоретическая модель, в которой такое взаимодействие учитывается, обсуждается в гл. 9 и 11. Здесь будут приведены только некоторые, сравнительно простые зависимости, существующие между силой мотива и настойчивостью. Так, Уинтерботтом [М. R. Winterbottom, 1958] показал, что среди 8-летних детей, которые занимались выполнением заданий по конструированию блоков, сильномотивированные чаще слабомотивированных (n Ach) отклоняли поступающее от взрослого предложение сделать паузу. Взрослые испытуемые при отсутствии обратной связи могут достаточно долго работать над сложными проблемными заданиями независимо от того, являются они сильно- или слабомотивированными (по nAch) [Е. G. French, F. H. Thomae, 1958]. Аналогичные данные по времени работы над заключительным экзаменационным заданием были получены Ат-кинсом и Литвином [J. W. Atkinson, G. H. Litwin, 1960]. Те из экзаменовавшихся, у которых работа заняла много времени, в 60 % случаев оказались сильно- и в 32%-- слабомотивированными (р=0,03). С настойчивостью, по-видимому, также связана протяженность планируемой человеком временной перспективы. Если из времени течения событий, описываемых в рассказах ТАТ, выделить протяженность перспективы в тематически связанном с достижением переживании, то можно установить, что мотивированные на успех, а также сильномотивированные (См) склонны планировать свое будущее на большие промежутки времени. Во временном отношении их переживание более целенаправленно и активно, чем у мотивированных на неудачу и слабомотивированных. Разнообразные, связанные со временем метафоры при помощи факторного анализа были объединены в три типа. К метафорам первого типа были отнесены метафоры, сильно нагруженные динамико-скоростным фактором, второго типа — те, что выражают «целенаправленное, быстрое движение вперед» (к примеру: «Время — стремительно несущийся всадник»), и третьего типа — те, что подчеркивают «непрерывно-бесцельный характер движения» (например: «Время — это постоянно струящийся поток»). Все это позволило получить характерные различия для мотивированных на успех и на неудачу. В табл. 6.7 представлены данные для различных показателей [Н. Heckhausen, 1963a].

Социокультурные индексы мотива и историко-экономические изменения

Мотивационные различия проверялись не только по поведенческим коррелятам. Различия в мотивах исследовались также у разных групп населения, выделяемых по демографическим признакам. В данном случае мотивационные корреляты включали не психологические, а социологические, исторические и экономические категории, которые с возможной точностью использовались и описывались как способы поведения людей и как индикаторы тематически связанных с достижениями ценностных предубеждений. Инициатором этого направления исследований стал Мак-Клелланд [D. С. McClelland, 1961], испытывавший на себе сильное влияние сочинения Макса Вебера [М. Weber, 1904; 1905], который выдвинул тезис о связи между «протестантской этикой и духом капитализма». Согласно этому тезису, промышленная революция выросла из религиозных учений о мирском призвании христианина в постреформаторских церквах' (в особенности из кальвинистского догмата об абсолютном предопределении)*.

Таблица 6.7 Корреляция между переменными мотива достижения, протяженностью временной перспективы и двумя типами динамического переживания времени («целенаправленное и быстрое движение вперед» в отличие от «непрерывно-бесцельного характера движения») [Н. Heckhausen, 1963a, S. 203, 223]

Мак-Клелланд видел следующую психологическую связь: при воспитании детей в системе ценностей протестантской морали у них особенно развивается чувство самостоятельности и личной ответственности, что сказывается на выраженности мотива достижения, а такая выраженность, в свою очередь, ведет к усиленной предпринимательской деятельности, которая через прибыли и использование технических изобретений способствует развитию экономики. Осуществленное в 50-е гг. сравнение экономической мощи протестантских и католических стран оказалось в пользу первых. В качестве индекса экономической мощи Мак-Клелланд принял расход электрической энергии в расчете на душу населения, при определении этого индекса учитывались и различия в природных ресурсах.

* Согласно марксистской точке зрения, не Реформация породила капитализм, а нарождающиеся капиталистические отношения нашли свое выражение в идеологии протестантизма. Вот как догмат об абсолютном предопределении характеризует Ф. Энгельс: «... учение о предопределении было религиозным выражением того факта, что в мире торговли и конкуренции удача или банкротство зависят не от деятельности или искусства отдельных лиц, а от обстоятельств, от них не зависящих» [Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 22, с. 308]. Об исторической роли кальвинизма Ф. Энгельс писал так: «... кальвинистская реформация послужила знаменем республиканцам в Женеве, в Голландии и в Шотландии, освободила Голландию от владычества Испании и Германской империи, доставила идеологический костюм для второго акта буржуазной революции, происходившего в Англии» [там же, т. 21, с. 315]. (Прим. ред.)

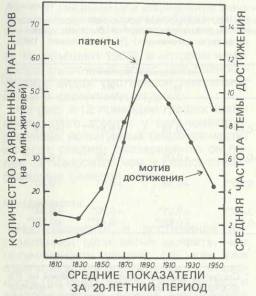

Рис. 6.13. Изменение национального индекса мотива достижения и количества заявленных патентов [Я. deCharms, G. И. Moeller, 1962, р. 139]

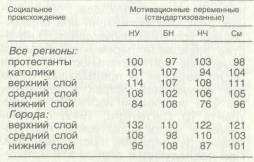

Но как подтвердить значимость национальных различий в мотивации в качестве решающей промежуточной переменной роста экономики? Для этого помимо экономического индекса необходимо иметь национальный индекс мотива. Его Мак-Клелланд получил, применив ключевые категории п Ach для анализа рассказов, предлагающихся в книгах для чтения школьникам третьих классов. Он считал, что национальный дух в странах с общим обязательным обучением ни в каких других документах так четко не проявляется, как в книгах для чтения. При первом сопоставлении национальные индексы n Ach, относящиеся к 1925 г., коррелировали с разницей между ожидаемым и действительным увеличением потребления разными странами электрической энергии в 1950 г. (при подсчете ожидаемых значений учитывались различия в исходных уровнях развития, имеющиеся в странах природные ресурсы и достигнутый уровень индустриализации). Корреляция между индексом мотива 1925 г. и отклоняющихся от ожидаемых подъемов или спадов потребления электроэнергии превышала значение +0,53. Если же за исходные принимался индекс мотива того же периода времени, т. е. 1950 г., то корреляция полностью исчезала (+0,03). Представляется, что в действительности высокий национальный мотив достижения проявляется в непропорционально быстром экономическом развитии, а низкий — в снижении темпов такого развития. Аналогичные данные по 49 странам для более короткого промежутка времени, с 1950 по 1958 г., показывают, что корреляция между n Ach (1950) и отклонением от ожидаемого темпа экономического роста (1952 — 1958) составляет здесь +0,43. Содержательный анализ письменных источников позволяет определить индексы мотивов достижения прошедших исторических эпох. Из датированных и отражающих дух времени литературных текстов делаются выборки, связанные с темой достижения. Анализируется содержание, например, эпиграмм, лирической поэзии, эпитафий античных греков в период с 900 по 100 г. до н. э.; или испанских романов, стихов, легенд, появившихся с 1200 по 1730 г.; или английских драм, описаний путешествий, баллад с 1400 по 1830 г. Роль экономических индексов играли: археологические географические карты, на которых отмечались области экспорта греческого масла в античные времена; годовой тоннаж испанского флота, направлявшегося в страны Нового Света; годовой объем ввоза угля в Большой Лондон. Подъемы и падения показателей nAch постоянно предшествовали периодам экономического расцвета или спада. На рис. 6.13 приведены результаты несколько менее рискованного исследования развития США с 1810 по 1950 г. Показатели п Ach подсчитывались с интервалами в 20 лет на основе анализа содержания книг для чтения и сравнивались затем с количеством заявленных за это время патентов на изобретения в расчете на 1 млн. жителей. Здесь наблюдается практически одинаковая направленность в графиках изменения индексов мотивов за 20 — 40 лет и подъемов — спадов числа зарегистрированных патентов. К этим исследованиям примыкают поиски различий в мотивах определенных социальных групп населения индустриально развитых стран [см.: Н. Heckhausen, 1972]. Репрезентативные результаты получены для США [J. Veroff, J. W. Atkinson, S. С. Feld, G. Gurin, 1960] и Швейцарии [J. Vento-bel, 1970]. Между протестантами и католиками особых различий обнаружить не удалось, однако такие различия, вероятно, существуют между представителями разных социальных слоев. В табл. 6.8 приведены данные по выборке немецкоязычных швейцарских новобранцев. Показатели ТАТ НУ и БН наиболее пригодны для сопоставления, поскольку способы их получения стандартизованы (с величиной 100 как средним показателем для популяции). С понижением уровня социального слоя значимо уменьшается мотив удачи, но не мотив избегания неудачи. Для НЧ и См также получены соответствующие различия. Особенно отчетливо социальные различия в мотиве достижения проявляются у городского населения. Между представителями обоих вероисповеданий, напротив, никакой существенной разницы не наблюдается.

Таблица 6.8 Выраженность мотива достижения у различных групп населения для выборки, состоявшей из 539 швейцарских солдат-новобранцев [J. Vonto-bel, 1970, S. 190]

|