Результативность достижения

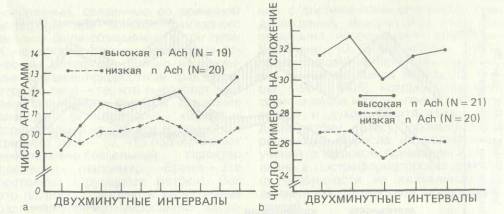

Интенсивность связанных с заданием усилий, как они проявляются в суммарных результатах, является основным из используемых внешних критериев. Лоуелл [Е. L. Lowell, 1952] предлагал задания на решение анаграмм и простые арифметические действия. При уже заученных действиях сложения сильномотивированные испытуемые с самого начала решили больше задач, чем слабомотивированные. В случае анаграмм, когда в процессе работы было возможно научение, качественное улучшение при возрастании количества заданий наблюдалось у группы с высокими показателями n Ach. Очевидно, эти испытуемые воспользовались возможностью научения. Улучшение их результатов нельзя объяснить более развитыми вербальными способностями, поскольку если статистически исключить влияние этих способностей, то корреляция между n Ach и успехами в решении анаграмм сохраняется. На рис. 6.11 приведены кривые достижения для обеих мотивационных групп. Как свидетельствуют данные Лоу-елла, связь между силой мотива и интейсивностью стараний в выполнении заданий, как правило, неоднозначна, особенно когда интенсивность прилагаемых усилий осмысляется не сама по себе, а опосредованно через результат достижения. Достигнутые успехи не есть вопрос силы мотивации, или приложенных стараний, решающее значение имеют, прежде всего, различия в способностях, знаниях, умениях, навыках и т. п. В долгосрочных показателях, т. е. в суммарных результатах достижения, например в школьных оценках, кроме интенсивности прилагаемых стараний сказывается их продолжительность, а продолжительность, в свою очередь, зависит от соотношения силы мотива достижения и конкурирующих мотивов [J. W. Atkinson, J. О. Reinor, 1974, гл. 20]. Если подобные факторы контролируются или фиксируются, то в этом случае от природы задания зависит, улучшается ли достигнутый результат с ростом интенсивности усилий. Это происходит, когда результат зависит от физических сил или быстроты реакций; но когда на первый план выдвигаются качественные аспекты, то все усложняется. При усложняющихся требованиях качества, как это впервые описали Йеркс и Додсон [R. M. Jerkes, J. D. Dodson, 1908], наблюдается описываемая кривой в виде перевернутой U функциональная зависимость между интенсивностью усилий и достижением.

Рис. 6.11. Средние суммарные достижения выполнения заданий сильно- и слабомотивированными (п Ach) испытуемыми [Е. L. Lowell, 1952, р. 36, 38]

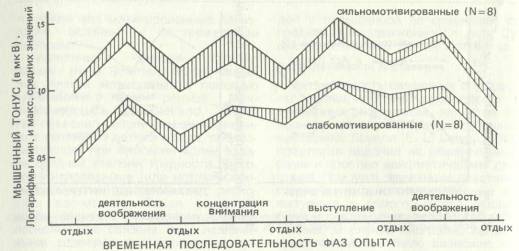

Кроме того, переживаемая трудность задания при различной силе мотива по-разному влияет на мотивацию. Сильномотивированные испытуемые, как мы уже видели, предпочитают задания средней степени трудности, а потому легкими заданиями мотивируются меньше слабомотивированных. Становится понятным, почему испытуемые, мотивированные на неудачу, в случае простых и хорошо заученных навыков наподобие тех, что используются при сложении пар однозначных чисел, работают быстрее и их результаты снижаются медленнее, чем у мотивированных на успех; при заданиях проблемного характера, требующих перспективного мышления, эти же испытуемые ухудшают работу в условиях дефицита времени, а у мотивированных на успех она улучшается [Н. Heckhausen, 1963а; Т. Bartman, 1963]. Скорее всего, показатели мотива должны коррелировать с академической успеваемостью. Но поскольку в большинстве исследований использовался экспериментальный план типа IV (см. табл. 1.4), независимые переменные — учебные ситуации — не только не варьировались, но и не контролировались. К показателям мотива относились как к тестовым показателям интеллекта, не особенно задумываясь над тем, что различная выраженность мотива для полной актуализации требует различной ситуационной стимуляции. Поэтому не удивительно, если не обнаруживалось никаких или вдруг выявлялись неожиданные связи между мотивом достижения и учебными успехами [см.: Е. Klinger, 1966]. Мотивационно - психологическое объяснение различий в достижениях связано с особыми теоретическими трудностями, поскольку субъективная вероятность успеха, требования задачи и другие ситуационные факторы (прежде всего привлекательность) образуют единую взаимозависимую структуру действия. К этому вопросу мы еще вернемся в гл. 9. Сила мотива и интенсивность действия непосредственно связываются между собой в тех исследованиях, в которых индикаторами центральной активирующей функции служат нейровегета-тивные показатели. В качестве примера можно назвать эксперимент Мюхера и Хекхаузена [Н. Mucher, Н. Heckhausen 1962], в котором измерялся мышечный тонус при разнообразных видах умственной деятельности и в состояниях отдыха. На рис. 6.12 приведен график изменения этого тонуса: у сильномотивированных испытуемых (верхняя часть) на всех стадиях эксперимента он более активирован, чем у слабомотивированных (нижняя часть).

Рис. 6.12. Минимальные и максимальные значения мышечного тонуса у сильно- и слабомотивированных испытуемых при разнообразных видах умственной деятельности и в состоянии отдыха при переходе от одной деятельности к другой [Н. Mucher, H. Heckhausen, 1962, р. 21Ь\

|