Интенсивность и экстенсивность мотивов достижения

Показатели описанного варианта ТАТ складываются из сумм различных категорий, которые порождены каждой из картинок, а также из сумм одинаковых категорий, которые порождены различными картинками. Таким образом, смешиваются два разных информационных аспекта. С одной стороны, количество разнообразных категорий содержания в какой-то степени отражает интенсивность соответствующего мотива. С другой — количество изображенных на картинках различных ситуаций, стимулирующих релевантные мотиву высказывания, в какой-то степени отражает экстенсивность мотива, т. е. обобщенность соответствующей личностной диспозиции относительно разнообразных ситуаций. Различение измеряемого мотива по его интенсивности и экстенсивности [см. R. de-Charms, 1968; Н. Heckhausen, 1968] первоначально не делалось, при этом подразумевалась одна интенсивность, как если бы высокомотивированные испытуемые во всех ситуациях, которые в принципе можно тематически интерпретировать в контексте деятельности достижения, обнаруживали одинаково высокую мотивацию. Речь идет, очевидно, о наивной теории мотивации, не принимающей в расчет индивидуальные различия во взаимодействии человека с ситуацией. Легко себе представить, что из двух людей с одинаково высокими по интенсивности мотивами один «начнет работать» только в очень узком классе требовательных характеристик ситуации (скажем, в области собственной профессиональной деятельности), тогда как другой будет, использовать практически любую предоставляющуюся возможность, чтобы испытать свои способности. Для выявления подобных различий в экстенсивности нужно, прежде всего, планомерно и в достаточно широких пределах варьировать содержание предъявленных картинок, представляя в них разнообразные повседневные ситуации. Шмальт [H.-D. Schmalt, 1973; 1976а; b] разработал методику так называемой решетки мотива достижения (LM-Gitter), которая позволяет различать интенсивность и экстенсивность мотива. Эта «полупроективная» методика сочетает уже упоминавшиеся преимущества ТАТ с экономичностью и однозначностью опросника. 18 картинок этой методики объединены в тройки, относящиеся к шести разнообразным сферам деятельности (а именно: труду, музыке, школьному обучению, самоутверждению, оказанию помощи, спорту). На рис. 6.7 в качестве примера приведены картинки из сферы спорта и школьного обучения (тестовая форма для детей). Под каждой картинкой располагаются в ряд 18 стандартных высказываний. За исключением четырех избыточных утверждений, они репрезентируют ключевые категории для обработки содержания при выявлении мотивов успеха и неудачи (например: «Он думает, что все сделал правильно» — позитивное ожидание успеха). Испытуемому остается только отметить те высказывания, которые соответствуют его пониманию ситуации на картинке.

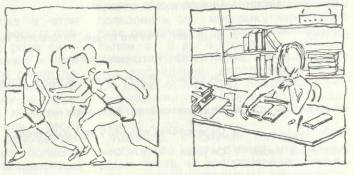

Рис. 6.7. Две из 18 ситуаций, изображенных на картинках LM-решетки, форма для детей [H.-D. Schmalt, 1976b]

Если объединить все отмеченные крестиком высказывания по каждой картинке, то получится матрица ответов (отсюда название методики — «решетка»), столбцы которой представляют интенсивность мотива (разнообразные высказывания, относящиеся к одной и той же картинке), а строки — его экстенсивность (одни и те же высказывания по отношению к разным картинкам). В табл. 6.6 приведены все 18 высказываний. Каждому высказыванию соответствует в левом столбце диагностическая ориентация задания (НУ, БН1 избыточное), в правом — установленная при помощи факторного анализа общей матрицы ответов принадлежность к одной из трех мотивационных тенденций: НУ, БН1 или БН2. Тенденцию БН, можно обозначить как активное избегание неудачи (задания 2, 8, 16) и как «Я-концепцию» недостаточности способности (задания 6,8); тенденцию БН2 — как боязнь неудачи (задания 5, 7, 11, 13); тенденцию НУ — как уверенность в успехе (задания 3, 10), как предпочтение более трудных проблем (задания 5, 17) и как «Я-концепцию» достаточности способности (задания 4,14); тенденцию НУ И БН1 — как биполярные факторные веса (задания 3,10). Конструктная валидация показателей мотива теста-решетки на уровень притязаний выявила тесную связь с методикой ТАТ По Хекхаузену: мотивированные на успех (НУ) предпочитают проблемы средней трудности, а мотивированные на избегание неудачи (БН2), напротив, — экстремальные степени трудности.

|