Разработка ключевых категорий для анализа содержания рассказов

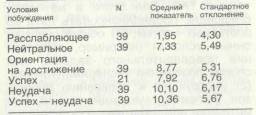

Два условия: расслабляющее и «неудача» — первоначально считались предельными в отношении побуждения мотива. Условие неудачи Мак-Клелланд, Кларк, Роби и Аткин-сон [D. С. McClelland, R. A. Clark, Т. В. Roby, J. W. Atkinson, 1949] сначала трактовали по аналогии с пищевой депривацией как создающее дефицит в удовлетворении мотива достижения и поэтому видели в нем условие наиболее сильного побуждения мотива. Позднее [D. С. McClelland et al., 1953] от этой сомнительной аналогии с мотивом голода пришлось отказаться из-за ряда труднообъяснимых случаев частоты встречаемости отдельных категорий содержания рассказов, написанных испытуемыми в ситуациях расслабления и неудачи. Сравнение частоты встречаемости этих категорий навело на мысль о существовании особых реакций на неудачу, которые нельзя было считать типичными для сильно стимулированного мотивационного состояния. По этой причине расслабляющему условию было противопоставлено условие, ориентирующее на достижение, после чего исследователи занялись поиском таких категорий содержания рассказов, которые своей частотой распределения достаточно определенно выражают экстремальность этих двух условий побуждения. При этом исходили из общего представления, что для мотивированных на достижение переживаний и поведения всегда характерно соотнесение с высоким стандартом качества. Это общее определение было конкретизо-вано в трех спецификациях, которые с большей частотой встречались в рассказах, написанных после ориентированной на успех деятельности, чем в рассказах, написанных в расслабляющей ситуации. Соответственно, рассказ только тогда классифицировался как «содержащий тему достижения» (показатель в баллах — + 1), когда в нем шла речь (а) об ориентации деятельности на некоторый стандарт прилежания (например, о стремлении получить хорошую оценку на экзаменах) или (b) о достижении такого результата, который, по общему мнению, мог бы считаться «уникальным» (скажем, изобретение), или (с) о тематически связанных с достижением отдаленных целях (например, профессиональных). Если ни один из этих показателей не присутствовал в анализируемом рассказе, а речь шла просто о выполнении какой-либо обычной работы, тематика рассказа рассматривалась как «неопределенная» (показатель в баллах — 0). Если же рассказ вообще не содержал никаких намеков на выполнение его персонажами работы, результаты которой могли бы оцениваться как достижение, то он считался «не связанным» с темой достижения (показатель в баллах – -1). Когда тема достижения присутствовала в рассказах в явном виде, создатели методики определяли специфические категории содержания ориентированного на достижение поведения, частота появления которых позволяет наиболее четко различить обе крайние формы условий побуждения мотива. На рис. 6.5 приведена выработанная в итоге такой работы схема анализа содержания рассказов, при помощи которого выделялся направленный на достижение поведенческий процесс. Этот процесс начинается в индивиде с его потребности (п) достижения определенной цели и сопровождается ожиданием успеха (0+) или неудачи (0-). Инструментальная активность, направленная на достижение цели, может быть успешной (И+) или неудачной (И-); оказываемая извне поддержка (Пд) усиливает активность, а имеющиеся в окружении препятствия (Пр0) или индивидуальные недостатки (ПрИ) могут ее блокировать. При этом после успеха или неудачи возникают соответственно позитивные (С+) или негативные (С-) эмоциональные состояния. Для каждой из перечисленных категорий содержания были получены доказательства того, что она чаще встречается в рассказах, написанных после выполнения заданий с инструкцией, ориентирующей на достижение, чем после расслабляющей инструкции. Таким образом, ключевые категории для обработки содержания были отобраны и определены настолько тщательно, что обеспечивалась высокая степень согласованности оценок различных экспертов [D. С. McClelland et al., 1953; J. W. Atkinson, 1958, гл. 12 и приложение I]. Каждая из категорий, если она встречалась в рассказе, оценивалась в 1 балл. Сумма баллов, полученных по всем рассказам, написанным одним испытуемым, рассматривалась как показатель его мотивации достижения. На табл. 6.4 приведены в порядке возрастания определенные при помощи данных ключевых категорий содержания средние показатели мотивации для конкретных условий побуждения. Как и предполагалось, методика анализа содержания доказала свою пригодность для измерения индекса мотивации; показатели растут вместе с ростом силы побуждения. В дальнейших исследованиях эти результаты подтвердились [Е. L. Lowell, 1950; J. С. Martire, 1956; R. N. Haber, R. Al-pert, 1958]. Таблица 6.4 Влияние различных условий побуждения на показатели мотивации достижения в написанных после выполнения задания рассказах ТАТ [D. С. McClelland et al., 1953, p. 184]

Разработанная Мак-Клелландом и его коллегами методика ТАТ для измерения мотивации представляет собой средство систематического получения выборок мыслей испытуемого, воображаемых оперантных действий, которые дозированно индуцируются в соответствии с темой мотива и исчерпывающим образом оцениваются с помощью ключевых категорий обработки содержания как по качественным показателям, так и по степени интенсивности мотивационного состояния. В сравнении с другими описанная методика имеет, как представляется, некоторые преимущества. Перед респондентными опросниками, если учесть уже отмечавшуюся операн-тную природу деятельности воображения, она обладает тем достоинством, что воображаемые переживания и поступки могут оформляться в сочетании со сложными нюансами значений. Кроме того, цель использования методики, представляемой как «тест на воображение», остается для испытуемого скрытой, что почти исключает возможность проявлений тенденций к фальсификации, избегания социально нежелательных и предпочтения социально одобряемых ответов. По сравнению с наблюдением за реальным поведением в аналогичных жизненных ситуациях этот метод значительно экономичнее. (Сколько усилий и времени пришлось бы затратить, чтобы пронаблюдать испытуемых в тех жизненных ситуациях, которые столь легко разворачиваются в их рассказах!) Наконец, в то время как на реальные действия влияет множество немотивационных факторов и внешних обстоятельств, в деятельности воображения личностные ценностные диспозиции, ожидания и цели действий в буквальном смысле слова черпаются из ближайшего источника.

Рис. 6.5. Схема дифференциации целенаправленной последовательности действий в соответствии с категориями содержания рассказов по ТАТ. П — потребность в достижении цели; О+ — ожидание успеха; О ----- ожидание неудачи; С+ — позитивное эмоциональное состояние; С ------ негативное эмоциональное состояние; И ------ неудачная инструментальная деятельность; И+ — успешная инструментальная деятельность; Пд — поддержка извне; Пр0 — препятствие, возникающее в окружающей обстановке; ПрИ — недостатки индивида [D. С. McClelland, J. W. Atkinson, E. L. Lowell, 1953, p. 109]

Мак-Клелланд и его коллеги [D. С. McClelland et al., 1949] первыми указали на преимущества новой методики. Их исследование, как они пишут,

«...построено на естественном допущении об управляемости воображаемого поведения теми же основными принципами, что и всякого другого. Например, в ряде экспериментов установлено аналогичное возрастание инструментальной активности с ростом влечения, как и на обычном двигательном уровне; в других экспериментах, как при обусловливании по Павлову, зафиксировано точно такое же возрастание антиципирующих целевых реакций (слюноотделение). Если считать, что принципы, управляющие воображаемым поведением, ничем не отличаются от управляющих практическим действием и оба типа поведения анализируются по соответствию одним и тем же категориям ответов, то используемый в данном случае метод оказывается более тонким и гибким средством обоснования и распространения этих принципов, чем обычный метод изучения практических действий. Так, весьма трудно получить практическую реакцию, которая соответствовала бы предвосхищению депривации, следующему за побуждением влечения на уровне воображения. Можно даже пойти еще дальше и предположить, что, используя данный метод, Толмен мог бы изучать «когнитивные карты» более непосредственно, а не выводить их существование как значимых и детерминирующих поведение промежуточных переменных из поведения крыс...» [р. 254].

Авторы также видят в полученных ими результатах определенное подтверждение выводов о мотивах, к которым под влиянием толменовского доказательства существования процессов ожидания пришел еще Халл в начальный период своей деятельности. О тех категориях содержания, частота которых возрастает с ростом побуждения мотива, Мак-Клелланд и его коллеги пишут:

«Большинство, если не все они, по-видимому, направлены в будущее — например, установленные желания достижения, успешная инструментальная деятельность, антиципирующие целевые реакции и позитивные эмоции в конце рассказа. Вместе с тем категории не меняются, что, казалось бы, больше относится к объективному описанию ситуации... без устремления или момента предвосхищения. Это... означает, что одна из основных характеристик мотивации, — по крайней мере, мотивации достижения — быть антиципирующей или опережающей. Может показаться, что в этом мы радикально отходим от обычного представления о мотиве как о длительное время дефицитном стимуле; но, как ни странно, Халл [С. L. Hull, 1932], исходя из совершенно других данных, пришел почти к такому же заключению, а именно, что частичные антиципирующие целевые реакции — это ключ к пониманию целенаправленных и мотивационных феноменов. Фактически можно доказать, что наблюдавшиеся в этом эксперименте антиципирующие целевые реакции дают такое независимое подтверждение точки зрения Халла, которое трудно было бы получить, экспериментируя с животными» [ibid., p. 253].

|