Согласованность как измерительная и теоретическая проблема

Фактически уже такой яркий представитель теоретико-личностного подхода, как Оллпорт [G. W. Allport, 1937], никогда не упускал из виду влияние ситуационных факторов, считая, что различия (несогласованность) поведения в тех или иных ситуациях нельзя объяснять несогласованностью измеряемых личностных диспозиций. Одинаковая мера одного и того же личностного свойства может в разных ситуациях проявляться по-разному и быть разной по силе [см.: Н. A. Alker, 1972]. Высокая ситуационная специфичность реакций нисколько не противоречит обобщенным личностным диспозициям (пока оба фактора оказывают на поведение суммарный эффект и не взаимодействуют друг с другом; см. рис. 1.3). Отдельные картинки ТАТ могут с различной частотой порождать совершенно разные в отношении категорий содержания рассказы, но это не означает отсутствия согласованности латентных личностных диспозиций. Одну из таких проблем призвана прояснить вероятностная модель тестирования Раша, в которой теоретико-измерительный и конструктный аспекты проблемы согласованности тесно связаны друг с другом.

Ход рассуждений таков. В основе наблюдаемого тестового поведения лежат латентные особенности индивида и тестовой ситуации (задачи); это соотношение носит вероятностный характер. Вероятность того, что испытуемый даст определенный ответ (например, ответ с содержанием С+ на картинку из ТАТ), увеличивается с возрастанием выраженности латентных личностных параметров соответствующей диспозиции испытуемого и с общей «легкостью» проявления латентных параметров задания (т. е. с усилением навязывания данной картинкой из ТАТ высказываний с определенным содержанием). Отталкиваясь от этого представления, с помощью функциональной модели удалось из матрицы тестовых ответов, сгруппированных по испытуемым и по заданиям, определить латентные личностные параметры и параметры задания (требовательный характер вещей, побуждающие условия ситуации). Подобный подход, разумеется, предполагает правомерность лежащей в его основе тестовой модели: задания (продуцированное содержание высказываний по отдельным картинкам) должны обладать «специфической объективностью», т. е. уже упоминавшейся эквивалентностью для всех испытуемых, чьи результаты сравниваются между собой. Если, к примеру, связанные с успехом категории содержания принадлежат к одному классу эквива-лентностей НУ, то фактически безразлично, какие из конкретных категорий использовать для измерения силы мотива НУ. Проконтролировать предположение о специфической объективности можно с помощью процедур «внутренней» и «внешней» проверки. Основная идея очень проста. При «внутренней» проверке испытуемых разделяют относительно медианы на имеющих высокие и низкие тестовые показатели (скажем, по НУ), а затем проверяют пропорциональность частоты каждого из тестовых ответов (категорий содержания) в обеих подгруппах суммарным тестовым показателям. Если такая пропорциональность имеет место, то делается вывод, что тестовые ответы обладают специфической объективностью. При «внешней» проверке модели испытуемых делят по медиане на основании других личностных диспозиций, с тем чтобы выявить, насколько разнородной может быть группа испытуемых, чтобы при этом не терялась специфическая объективность — эквивалентность заданий теста.

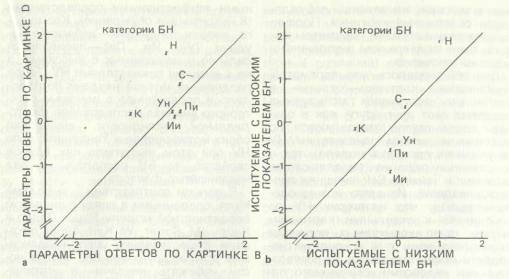

Рис. 6.8. Параметр ответов по БН (отдельные категории содержания) для (а) двух различных картинок и (Ь) двух различных групп испытуемых в случае одной картинки. Отклонение параметров ответов от линии регресии в случае (а) еще не означает, а в случае (b), по-видимому, означает отсутствие специфической объективности латентного личностного свойства БН [J. Kuhl, 1978а, р. 40, 44]

Куль [J. Kuhl, 1978a] проанализировал в соответствии с моделью Раша в протоколах ТАТ значения показателей в баллах НУ и БН по всем картинкам для 1034 испытуемых, которые отличались друг от друга по возрасту, полу и уровню образования, с точки зрения теоретико-конструктной согласованности категорий (специфической объективности). Сначала был поставлен вопрос о том, действительно ли частота категорий содержания, связанных с определенным конструктом (НУ или БН), в целом пропорционально меняется от картинки к картинке. Если бы это было так, то все категории должны при сравнении двух картинок укладываться на линию регрессии с углом подъема, равным 45°. Однако, как видно из рис. 6.8а, на котором представлены категории БН по двум «связанным с неудачей» картинкам В и D, конкретные категории содержания типа Н и К явно выпадают из графика регрессии; в сравнении с остальными категориями содержания Н и К встречаются в рассказах по картинке D непропорционально чаще, чем в рассказах по картинке В. Подобного рода взаимодействие картинок и параметров ответов, однако, еще не исключает специфической объективности личностных параметров и параметров заданий, если картинки и ответы рассматривать не раздельно, а в комбинации друг с другом, как специфически влияющее на ответы, побуждающее содержание картинки. Подсчитанные таким образом параметры модели были подвергнуты внутренней и внешней проверке. Для НУ оказалось, что параметры комбинации «картинки — ответы» в различных подгруппах испытуемых соответствуют друг другу, как в случае, когда группы разделяются по высоким и низким показателям НУ (внутренняя проверка модели), так и в случае, когда их разделяют по высоким и низким БН (внешняя проверка модели). Из этого можно сделать вывод, что категории НУ по отношению к отдельным картинкам внутри групп испытуемых являются эквивалентными, т. е. в конструктно-теоретическом смысле слова согласованными индексами измеряемого латентного личностного свойства. Отклонение от модели наблюдалось только для 2 — 3 картинок в случае, если испытуемые значительно отличались друг от друга по возрасту или уровню образования. Для БН, напротив, никакого соответствия модели не обнаруживается. При внутренней проверке модели БН категории содержания неодномерные. На рис. 6.8b видно, что в случае картинки D у испытуемых с низким показателем БН непропорционально чаще встречаются категории Ии, Пи, Ун, в отличие от них у испытуемых с высоким показателем БН непропорционально чаще встречаются категории Н и К. Допущение о ситуационной согласованности и согласованности ответов при диспозиции БН не подтверждается. Дополнительная проверка того, определяется ли несогласованность картинками или категориями содержания, показала, что ответственность за это несут не картинки, а только категории содержания. Выделяются два различных класса категорий БН: тенденция к реализуемому в ожиданиях или поступках избеганию неудачи (Ун — неуверенность в успехе; Ин — инструментальная деятельность, направленная на избегание неудачи; Пи — потребность избежать неудачи), а также тенденция быть внутренне поглощенным надвигающейся неудачей (Н) и ее возможными аффективными последствиями (К — критика и осуждение). Кроме того, первая тенденция — избегание неудачи (Ун, Ии, Пи) — проявляется сильнее у испытуемых с высокими, а не с низкими показателями НУ. Такое разделение мотива неудачи подтвердило и проведенное с помощью факторного анализа исследование факториальной валидности, выделения обеих мотивационных тенденций: если НУ при этом выступила как единое свойство, то БН распалась на два независимых фактора. В полном соответствии с выводами Куля, сделанными в связи с анализом вероятностной модели Раша, Задер и Кайль [М. Sader, W. Keil, 1968] доказали существование двух независимых друг от друга мер БН: «потребности избежать неудачи» и «отрицательного эмоционального состояния». Как мы видели (табл. 6.6), таким же образом группируются высказывания БН в LM-решетке, выявляя два аналогичных фактора: активное избегание неудачи (БН1) и боязнь неудачи (БН2). Тревожность и тенденция избегания мотивационно-психологически, вероятно, более сложны, чем уверенность и тенденция поиска. Двойственность, как мы видели, свойственна и боязни экзаменов. Различаемые Ли-бертом и Моррисом [R. M. Liebert, L. W. Morris, 1967] когнитивный (беспокойство) и эмоциональный (эмоциональность) компоненты, по-видимому, соответствуют тем, на которые расщепляется мотив неудачи. О своего рода факториальной валидности, которая, впрочем, смешивается здесь с критериальной валид-ностью, сообщают Боймлер и Вайсе, Дворак и Брайтенфах [G. Baumler, Н. P. Weiss, 1967; G. Baumler, Н. P. Dvqrak, 1969; G. Baumler, W. Breitenfach, 1970]. Эти авторы подвергли факторному анализу показатели НУ и БН вместе с переменными интеллекта, достижения и личности. Как правило, вычленялись два фактора: однополярный общемотива-ционный, охватывающий как НУ, так и БН, и биполярный, в котором НУ и БН противопоставлялись друг другу. Однополярный мотивационный фактор можно охарактеризовать как собственно активность, суммарное достижение, темп работы; биполярный — как душевное спокойствие, склонность предоставлять событиям разворачиваться по их собственным законам («будь что будет») и оптимизм (НУ) в отличие от утрированной и честолюбивой погони за высокими достижениями (БН). Эти результаты и определения, однако, спорны, поскольку зависят от выбираемых в качестве критерия переменных, которые подвергались факторному анализу вместе с переменными ТАТ. Так, при изменении внешних критериев или состава группы испытуемых могут случайно выявиться специфические факторы НУ и БН, а также ряд компонентов БН. Появляются дополнительные основания считать, что ключевые категории БН для обработки содержания охватывают не единую диспозицию, а по меньшей мере, два независимых измерения. Если связанный с деятельностью компонент избегания (БН,) ковариирует, как это показал Куль [J. Kuhl, 1978a], с НУ, то этим можно объяснить появление биполярных факторов (НУ в отличие от БН), обнаруженных Боймлером и его коллегами. Эти и другие результаты служат отправной точкой для «уточняющего» пересмотра ключевых категорий оценки БН.

|