Мотивационные различия при изменении ситуационного стимулирования: эффекты мотивации

До сих пор мы рассматривали относительно простые линейные связи между силой мотивов и внешними критериями. Более богатыми в отношении возможных выводов являются экспериментальные планы, при которых систематически варьируются не только личностные, но и ситуационные переменные (экспериментальный план типа V, табл. 1.4). В этом случае можно выявить не только главные эффекты, но и, что особенно важно, взаимодействие переменных личности и ситуации. Ведь этим взаимодействием в основном определяется актуальное мотивационное состояние. В качестве примеров будут рассмотрены только два исследования, в одном из которых независимой переменной выступало достижение в выполнении задания, а в другом — изменение степени притягательности задания после неудачи. В первой работе, проведенной Френч [Е. G. French, 1958], варьировались следующие факторы: (1) относительная выраженность двух различных мотивов, (2) ориентация в работе и (3) мотивационно-специфические побуждения. В группах из 4 человек каждый получал 5 предложений, из которых нужно было составить рассказ, содержащий 2С предложений. В качестве зависимой переменной выступало групповое до стижение. Все группы в отношение выраженности мотивов были однородными: высокий мотив достижения сочетался со слабо развитым мотивом аффилиации (оба измерялись при помощи методик ТАТ), а сильно развитый мотив аффилиации — с низким мотивом достижения (группы с преобладанием мотива достижения в отличие от групп с преобладанием мотива аффилиации). Задания выполнялись при одном из двух условий: части групп говорилось о необходимости добиться полного согласия внутри группы при принятии окончательного решения, а части групп такого условия не ставилось (групповая ориентация в отличие от индивидуальной). Наконец, во время перерыва экспериментатор делал одобрительные замечания, причем в одних группах он говорил о проявляемых хороших способностях, в других — о хорошем сотрудничестве (обратная связь о способностях в отличие от информации о сотрудничестве). Таблица 6.9 Достижения групп из 4 человек в условиях различных ориентации и различного поощрения со стороны экспериментатора [Е. G. French, 1958, р. 404]

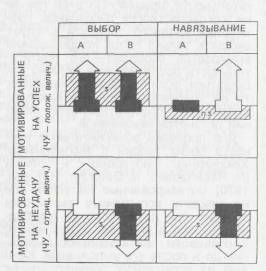

В табл. 6.9 приведены полученные результаты для 8 различных условий (2x2x2). Как и следовало ожидать, группы, мотивированные на достижение, при обратной информации о способностях добились больших успехов, чем при информировании о сотрудничестве; в группах с мотивом аффилиации картина оказалась обратной. Ориентация на группу или индивида никак не сказалась на работе групп, мотивированных на достижение, но в группах, мотивированных на аффилиацию, ориентация на группу значительно улучшила результаты. Наиболее благоприятным сочетанием условий побуждения при высоком аффили-ативном мотивировании является ориентация на группу и наличие обратной информации о хорошем сотрудничестве группы; наиболее неблагоприятным сочетанием — ориентация на индивида с подчеркиванием способностей. Ни один из трех основных факторов — констелляция мотивов, ориентация в работе, мотивационно-специфическая обратная связь, — отдельно взятые, не оказали значимого влияния на достижения (см. средние значения по столбцам и строкам в табл. 6.9). Наибольшую значимость (р0,001) имеет взаимодействие между констелляцией мотивов и мотивационно-специфической обратной связью (р0,001); значимо также (р0,05) взаимодействие констелляции мотивов и ориентации задания. Результаты достаточно отчетливо выявляют два момента: (1) различия в мотивах проявляются в поведении только при соответствующем побуждении мотивации; (2) конкретные условия побуждения по-разному воздействуют на отдельные мотивы. Заслуживает внимания тот факт, что ориентация на группу в отличие от индивидуальной ориентации при выполнении задания имеет значение только в случае преобладания мотива аффилиации, но несущественна при преобладании мотива достижения. Во второй работе проверялась правильность двух теоретико-мотивационных подходов, объяснявших действие мотивации при определенных условиях побуждения. В качестве зависимой переменной бралось изменение притягательности задания после неудачи. В предыдущей главе при обсуждении эффекта Зейгарник мы уже упоминали наблюдение Кар-трайта [D. Cartwright, 1942] о повышении у части испытуемых притягательности задания после неудачи. При последующем опросе эти испытуемые вели себя как уверенные в успехе, поэтому Картрайт приписал им мотивационную тенденцию «потребность в успехе». Другая, большая часть испытуемых нашла задание после неудачи менее притягательным, а при последующем опросе сообщила о своей боязни дальнейшей неудачи. Полученные данные согласуются с фактами, касающимися различий в уровне притязаний у мотивированных на успех или на неудачу испытуемых: первые предъявляют к себе несколько повышенные требования, вторые предпочитают или слишком легкие, или слишком трудные задания. Очевидно, что при экстремальных степенях трудности предполагаемый успешный или неудачный исход меньше зависит от собственных способностей, а, скорее, должен приписываться влиянию внешних факторов, тем самым предотвращается неблагоприятное воздействие неудачи на самооценку; мотивированные на успех, напротив, так планируют свою деятельность, чтобы проверить себя на степенях трудности, преодоление которых максимально зависит от собственных способностей. Первоначальная неудача должна поэтому придавать заданию дополнительную привлекательность. Согласно этому подходу, в теории мотивации достижения (его формализация в «модели выбора риска» Аткинсона обсуждается в гл. 9) после неудачи можно ожидать следующей формы проявления эффекта основного мотива: у индивидов, мотивированных на успех, притягательность выполняемого задания возрастает, а у мотивированных на избегание неудачи она снижается. При внимательном изучении данных Картрайта Гебхард [М. Gebhard, 1948; 1949] выявил другие существенные условия побуждения. Оказалось, что притягательность задания особенно возрастает, если оно выбрано самим испытуемым, а не просто предъявлено экспериментатором. Позднее это различие оказалось решающим при объяснении парадоксальных мо-тивационных феноменов в теории когнитивного диссонанса [см.: гл. 4; J. W. Brehm, A. R. Cohen, 1962]. Если человек сам принимает решение (выбор задания), выполнение которого имеет неприятные последствия (неудача), то возникает больший когнитивный диссонанс, чем в том случае, когда человек не несет ответственности за инициативу в соответствующей деятельности (навязывание задания). Чтобы уменьшить диссонанс недостаточного внешнего побуждения к выполнению действия (недостаточное оправдание), после неудачи необходимо осуществить переоценку притягательности задания. По этой причине, согласно теории диссонанса, проявления главного эффекта следует ожидать только тогда, когда задание выбирается свободно — его притягательность после неудачи должна повышаться; если же задание навязано, то не требуется устранять никакого диссонанса: притягательность задания останется неизменной. Для проверки объяснительной ценности обеих теорий в эксперименте Хекхаузена, Ботерама и Фиша [Н. Heckhausen, N. Boteram, R. Fisch, 1970] мотивированные на успех или на неудачу испытуемые выполняли задания при двух условиях (свободном выборе и внешнем навязывании) и оценивали притягательность задания до и после его выполнения. Каждый из испытуемых получал список из 9 различных заданий и должен был упорядочить их, приписав ранговое место, какое, с его точки зрения, кажется наиболее подходящим. При условии свободного выбора испытуемые могли предпочесть одно из двух заданий, занимающих 5-е и 6-е места, а при навязывании одно из этих заданий предъявлялось им как обязательное. После выполнения, завершавшегося явной неудачей, задания вновь ранжировались. На основе изменений в ранговых местах заданий делался вывод об их притягательности. На рис. 6.14 приведены результаты исследования. Стрелки в каждом из четырех сочетаний (2x2) условий экспериментального плана означают прогнозы, вытекающие из обеих теорий, а заштрихованные части — величину действительных изменений в- притягательности заданий. Только в одном из четырех сочетаний условий, а именно при мотиве неудачи и свободе выбора, из теорий следуют противоположные выводы. В этом случае результаты говорят в пользу теории мотивации достижения: для мотивированных на неудачу привлекательность задания снижается, даже если они сами его выбирали. То же можно сказать и об условии навязывания. Таким образом, по отношению к мотивированным на неудачу испытуемым теория мотивации достижения лучше объясняет их поведение, чем теория диссонанса, но она уступает теории диссонанса при одном сочетании условий: мотивированные на успех при навязывании заданий после неудачи оценивают их притягательность не выше, а на прежнем уровне.

Рис. 6.14. Изменение притягательности задания после неудачи у испытуемых, а также при самостоятельно выбранном и навязанном задании. Стрелки указывают на прогноз, соответствующий теориям когнитивного диссонанса (А) и мотивации достижения (В), заштрихованные части — на действительные изменения притягательности заданий, s — на значимость результатов, п. s. — на их незначимость [Н. Heckhausen, N. Boteram, R. Fisch, 1970]

В целом можно сказать, что ни одна из двух теорий при объяснении эмпирических данных не имела явных преимуществ перед другой. Из четырех условий в трех результаты соответствуют теории мотивации достижения, а в двух — теории когнитивного диссонанса. Когда два основных фактора — мотив и выбор, — согласно обеим теориям, должны были действовать противоположным образом, проявлялся мотив, выбор и навязывание, т. е. самостоятельность в принятии задачи, очевидно, влияет на мотивацию только у мотивированных на успех, но не у мотивированных на неудачу. Не случайно, последние в экспериментах по уровню притязаний стараются выбрать задания таким образом, чтобы избежать угрожающих самооценке последствий своих действий. Влияние самостоятельности на так называемую внутреннюю мотивацию деятельности будет рассмотрено в гл. 12. К систематическому рассмотрению результатов варьирования ситуационного побуждения при валида-ции мотива достижения и процедур его измерения мы вернемся в гл. 9 после обсуждения дополнительных теоретических допущений.

|