Флювиальные формы рельефа

Поверхностные текучие воды — самый распространенный экзогенный рельефообразую-щий агент на суше. Если деятельность остальных экзогенных процессов локальна, то деятельность текучих вод проявляется практически повсеместно. Она отсутствует лишь на территориях, покрытых ледниками, и ограничена в пустынях. Геоморфологические процессы, осуществляемые поверхностными текучими водами, и создаваемые ими формы рельефа называются флювиальными (лат. f1иvius — поток, река). Всякий водоток производит денудационную работу — эрозию (лат. еrоdеrе — разъедать), транспортировку материала и аккумуляцию, создавая как эрозионные (выработанные), так и аккумулятивные флювиальные формы рельефа. Однако эрозионные и аккумулятивные флювиальные процессы тесно переплетаются во времени и в пространстве. Поэтому лишь условно можно выделять в чистом виде эрозионные (овраги, балки, речные долины в горах) и аккумулятивные формы рельефа (конусы выноса оврагов и балок, поймы и дельты рек). Речные долины на равнинах фактически являются эрозионно-аккумулятивными формами. Эрозионные и эрозионно-аккумуля-тивные формы распространены шире, чем аккумулятивные, поскольку значительная часть наносов выносится реками в моря и океаны. По интенсивности проявления эрозионных процессов различают две модели эрозии: нормальную (природную, естественную) и ускоренную (природно-антропогенную). Нормальная эрозия — размыв поверхности текучими водами под влиянием комплекса естественных факторов в длительные геологические сроки. Среди природных факторов важны как зональные, так и незональные. Среди зональных факторов главный — климатические условия. Эрозии способствуют значительное количество осадков, ливневый характер дождей, значительная мощность снега и большие запасы воды в снежной толще, температурный режим в период снеготаяния, от которого зависит его интенсивность и продолжительность. Растительность — и лесная, и луговая — предохраняет грунты от смыва и размыва. При этом надо учитывать степень проективного покрытия поверхности травостоем. Из свойств почвы наиболее важны водопроницаемость и структура. К незональным факторам относятся следующие. Вещественный состав пород определяет их устойчивость к размыву (особенно легко размывается и смывается лёсс). Неотектонические, в том числе современные, движения влияют на особенности русловых и склоновых процессов. Поднятия ведут к увеличению уклонов потока и крутизны склонов и в конечном итоге быстрейшему выходу на поверхность трудноразмываемых пород, формированию врезанных долин — глубоких ущелий, теснин, каньонов. Погружения приводят к обратным эффектам, в том числе и к накоплению мощных рыхлых толщ. Неотектонические движения определяют крутизну и длину склонов, площадь и характер водосбора (при собирающем типе водосбора эрозия интенсивнее). Среди особенностей склонов на эрозию влияют экспозиция, форма, микрорельеф. От экспозиции склонов зависит скорость склоновых процессов, в том числе и эрозии почв (на склонах солнечной экспозиции снеготаяние протекает активнее). Форма и микрорельеф склонов также влияют на смыв (на выпуклых и ровных склонах он интенсивнее, чем на вогнутых и бугристых). Ускоренная эрозия (иногда ее называют антропогенной, что не совсем точно) — это природное явление, спровоцированное неосмотрительной хозяйственной деятельностью человека на протяжении исторического периода. Она проявляется в виде эрозии почв — поверхностного смыва гумусового горизонта почв и активного оврагообразования. Ей способствует сведение лесов, распашка и продольная пахота на склонах, особенно крутых, неумеренный выпас скота на склонах, строительство дорог, при котором не укрепляются откосы и не бетонируются кюветы, и т. д. Сброс вод с орошаемых полей часто вызывает ирригационную эрозию; она распространена на юге России, в странах Центральной и Средней Азии. Эрозия проявляется в двух основных формах; о плоскостной (склоновой) эрозии говорилось ранее, в разделе о делювиальных склонах. Линейная (русловая) эрозия совершается временными водотоками, возникающими при снеготаянии и после ливней, и постоянными — реками. Эрозионно-аккумулятив-ная деятельность при этом протекает неодинаково, из-за чего создается разная флю-виальная морфоскульптура. Формы рельефа временных водотоков. Начальной формой денудационного рельефа на склонах является эрозионная борозда (во-дороина). Глубина и ширина борозд не превышает 30 см. После прекращения стока глубина их уменьшается, ширина увеличивается и склоны выполаживаются (см. рис. 115). На распаханных склонах эрозионные борозды обычно превращаются в промоины (рытвины), глубина и ширина которых мо-

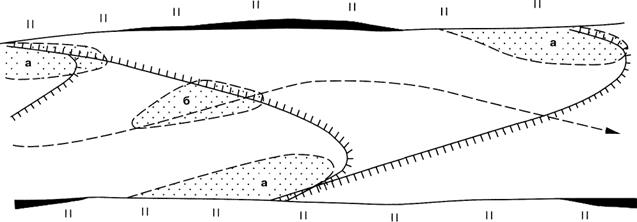

Рис. 115. Генетический ряд форм рельефа временных водотоков на равнинных территориях (по А. А. Ажигирову)

а) начальная стадия б) последующая стадия Рис. 116. Схема развития оврага (по М. Я. Левитесу) жет достигать 2 м. Поперечный профиль их чаще всего У-образный. Продольный профиль промоин в сглаженном виде повторяет профиль склона, а вершины их не выходят за пределы бровки склонов. В промоинах концентрируются дождевые и талые снеговые воды, поэтому при достаточном водосборе, углубляясь и расширяясь, они превращаются в овраги — линейно вытянутые, отрицательные, растущие формы рельефа. Глубина их достигает в среднем 20—25 м, ширина между бровками — до 50 м, длина — сотни метров и даже километры. Склоны оврагов крутые, обычно незадер-нованиые. Поперечный профиль чаще У-образный, иногда бывает неширокое плоское дно. В вершинах глубиной в первые метры хорошо выражен водобойный котел, над которым нависает и обрушивается грунт. Овраги быстро растут в результате регрессивной (пятящейся) эрозии. В отличие от промоин они, как правило, выходят за пределы склонов речных долин на междуречья и вырабатывают свой собственный продольный профиль, отличающийся от профиля склона. Скорость роста оврагов — несколько метров в год, случается и до нескольких десятков метров в год (рис. 116). По местоположению выделяют овраги береговые, не выходящие за пределы бортов долины, склоновые — самые распространенные, выходящие за пределы долин и «разъедающие» водораздельные поверхности, и донные — на днищах балок; последние возникли при изменении внешних факторов оврагообразования — нормы стока, его внутри-годовой неравномерности и др. Овраги широко распространены в земледельческих районах умеренных широт, особенно в лесостепях и степях и даже в полупустынях. В первых двух случаях овраги возникли после начала распашки склонов, что сопровождалось уничтожением естественной растительности, обладавшей плотной дерниной. В сухих степях и полупустынях с их скуд- ной естественной растительностью овраги могут образовываться при минимальном вмешательстве человека или без него. Причем в областях, сложенных лёссами, густота овражной сети достигает 5 — 6 км/км2, глубина их вреза — 100—150 м. Водоразделы между часто расположенными оврагами приобретают вид острых гребней. Территории с овражным расчленением таких масштабов называются «бэд ленд» (от англ. Ъаа 1апа — дурная земля). Они широко развиты на Лёссовом плато в Китае, где природное оврагообразование усилено уничтожением степной растительности в течение длительного хозяйственного использования. По мере роста оврагов в длину их водосборная площадь уменьшается, вырабатывается относительно плавный вогнутый продольный профиль, дно расширяется, склоны вы-полаживаются, на них появляется закрепляющая их растительность, и овраг может превратиться в балку, а при вскрытии водоносных горизонтов — в долину ручья. Балки достигают больших размеров — до 20 — 30 км в длину. Они обычно ветвятся, образуя сложные системы с отвершками — боковыми балками первого, второго и третьего порядков. На дне балок обычны ступени — террасы, сложенные балочным аллювием. Это следы неоднократного углубления балок в виде донных оврагов при понижении базиса эрозии — того уровня, к которому привязана балка. Чаще всего балки и овраги ограничены уровнем пойм рек. На поймы балки и овраги выносят плохо сортированный песчано-сугли-нистый материал со щебнем. Большая его часть уносится рекой во время половодья, но часть наносов сохраняется в устьях оврагов и балок в виде конусов выноса. В устьях оврагов этот материал называется пролювием, в балках — балочным аллювием. Морфологический облик оврагов и балок весьма различный и определяется прежде всего характером пород, в которые они врезаны. Не следует думать, что первичная эрозионная борозда всегда переходит в промоину, овраг или балку, которая затем превращается в речную долину. В районах с избыточным увлажнением крупные водотоки были способны сразу вырабатывать речные долины после освобождения суши от морских вод или от ледников при их таянии в четвертичное время. На территориях, освобожденных от ледников, балки, как правило, сразу формировались в ложбинах стока талых ледниковых вод и никогда не проходили стадию оврагов. В горах временные водотоки образуют специфичные эрозионные формы: в верховьях это водосборные воронки в виде амфитеатров, в средней части — глубокий, узкий канал сто-

ка У-образного поперечного сечения с крутым ступенчатым продольным профилем, в низовье — мощный конус выноса. У подножий гор эти конусы сливаются и образуют обширные пролювиальные равнины (Предкавказье, предгорья Средней Азии, Восточного Саяна и др.). Временные водотоки в горах часто представляют собою грязекаменные потоки, называемые селями. Содержание твердого материала в них колеблется от 10 до 75%. Селям способствуют большая крутизна склонов и дна долин и огромная масса продуктов выветривания. Непосредственная причина селей — интенсивное таяние снегов и льдов в горах, часто вследствие фенов, обильные дожди, прорывы «плотин» приледниковых озер. Сели производят грандиозную разрушительную работу. Денудационные формы, созданные селями, — ниши, ложбины, рвы. К подножию гор они выносят миллионы тонн продуктов выветривания, накопившихся в межгорных долинах за счет различных склоновых процессов и ледников, образуя глыбово-бугристые конусы и покровы. Сели — грозное явление природы, случающееся обычно внезапно и носящее катастрофический характер. Они наносят колоссальный ущерб жителям межгорных долин и предгорий. Например, печальной известностью пользуется сель, который случился 8 июня 1921 г. в Алма-Ате. Сель ворвался в город, превратив улицы в бушующие реки с берегами из домов. Масса принесенного каменного материала составила около 1,5 млн т. Погибло более 400 человек. Летом 2000 г. сели обрушились на г. Тырныауз, стоящий в долине реки Баксан. Для борьбы с селями в ущельях возводят каскады бетонных плотин, строят водоотводные каналы и дамбы. Формы рельефа постоянных водотоков — речные долины — линейно вытянутые отрицательные (полые) формы рельефа, созданные постоянными водотоками — реками. Основными элементами речных долин являются русло, пойма, надпойменные террасы и склоны (борта); в устьях рек формируются дельты. Основными флювиальными процессами, создающими речные долины, являются русловые, которые заключаются в горизонтальных и вертикальных русловых деформациях. Под горизонтальными деформациями понимают смещения речных русел по дну долины, под вертикальными — врезание реки или аккумуляцию наносов на ее дне. Морфологический облик речных долин определяется геологическими и физико-географическими условиями, историей и стадией их развития. Речные долины на равнинах и в горах, заложенные в легко- или трудноразмы- Рис. 117. Гряда речного переката в профиль ваемых породах, существенно различаются по своему морфологическому облику. На равнинах долины чаще всего развиваются в рыхлых, легкоразмываемых породах, поэтому ничто не сдерживает деятельность речного потока: оба вида деформаций протекают только под влиянием водного потока почти без литологических или иных ограничений, т. е. создаются условия свободного развития русловых деформаций. При этом в природе скорость горизонтальных русловых деформаций (1 —10 м/год) в тысячи раз превышает темпы врезания или аккумуляции наносов (мм или см в год). Долины в таких условиях имеют широкое днище, занятое поймой, пологие склоны и называются широкопойменными. Именно в них в наиболее полной мере проявляются флюви-альные рельефообразующие процессы и выражены флювильные формы рельефа. Русло — наиболее пониженная часть речной долины, по которой течет река в межень. Основная работа реки — перемещение воды и наносов с возвышенных участков суши в водоемы — океаны, моря, озера и формирование поймы. Крупные наносы перемещаются вниз по течению рек во влекомом состоянии в виде гряд, у которых верхний откос (обращенный вверх по течению) пологий, а низовой — крутой (рис. 117). Поэтому рельеф речного русла представлен чередующимися перекатами — крупными грядами наносов, к которым приурочены самые мелкие участки русла, и расположенными между ними глубокими участками — плесами. В прямолинейном русле перекаты вытянуты от одного берега до другого, но не по нормали к оси течения, а наискосок, по диагонали, что связано с извилистостью динамической оси потока в русле (рис. 118). У берегов находятся самые высокие части гряд — по-бочни перекатов: верхний (расположенный выше по течению) и нижний1. Они образуются и перемещаются только во время половодий или паводков. В межень они осушены и представляют собой удобные пляжи, а поток обтекает их, углубляя средние части гряд. Между побочнями и берегом образуются заливы — затбнины, возникающие из-за торможения берегом струй потока. 1 Малоподвижные побочни перекатов иногда называют прирусловыми отмелями. О.О.

|