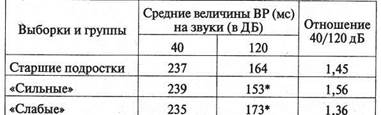

Средние величины ВР (в мс) на звуки 40 и 120 дБ в разных выборках и группах испытуемых

Как видно из данных табл. 28, ВР на звуки 40 и 120 дБ в выборке старших подростков в целом немного больше ВР у взрослых, но значительно меньше ВР на эти звуки у второклассников и третьеклассников. Эти данные отражают не только возрастные особенности ВР подростков на раздражители разной интенсивности, но и показатели наклона кривой ВР, то есть силы нервной системы по двигательной методике В. Д. Небылицына в возрастном аспекте. Они говорят о том, что старшие подростки характеризуются меньшей силой нервной системы, чем младшие школьники 8—'10 лет и взрослые (показатели отношения по ВР у них меньше). Эти результаты подтверждают данные физиологических и психологических исследований. А именно: если в период от дошкольного до младшего школьного возраста идет увеличение многих физиологических и психологических функций, то в период от младшего школьного к подростковому возрасту наблюдается их снижение, а затем к старшему школьному возрасту вновь увеличение (Э. А. Голубева, 1989; Д.А. Фарбер и др. (1988, 1990). Рассмотрим данные, полученные по субъективной (числовой) оценке громкости звуков. У каждой из двух групп испытуемых, различающихся по углу наклона кривой ВР, были найдены средние величины СО громкости всех звуков, показатель прироста громкости в трех диапазонах звуков (40—120, 40—80, 80—120 дБ) и показатель (л) степенной психофизической функции оценки громкости звуков (табл. 29).

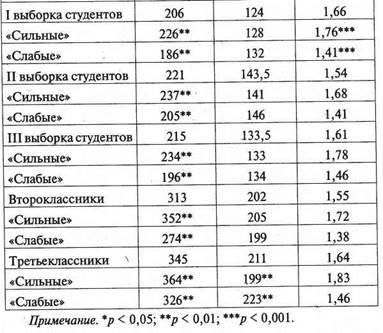

Таблица 29 Средние субъективные (числовые) оценки интенсивности звуков и величины прироста громкости

В СО громкости разных звуков у подростков выявились такие же ее зависимости от силы нервной системы, которые характерны для взрослых и младших школьников. Индивиды с большим углом наклона кривой ВР («сильные») характеризуются большими СО 120-децибельного звука, крутизной нарастания СО звуков от 40 до 120 дБ и показателем степенной функции п, но отличаются меньшей СО тихих 40-децибельных звуков. Индивиды с низким углом наклона кривой ВР («слабые») обладают большей СО тихих звуков, но меньшими СО громких 120 дБ звуков, приростом СО громкости звуков от 40 до 120 дБ и показателем степени п. Так, 120 дБ звук «сильные» оценивали как более громкий, по сравнению с 40 дБ звуком, в 51,02 раза, а «слабые» — только в 34,76 раза. Таким образом, для «сильных» индивидов характерны «удлиненные» шкалы, диапазон которых начинался ниже и заканчивался выше, для «слабых» — укороченные шкалы, нижний конец которых выше, а верхний — ниже. Однако статистически значимых различий в оценках интенсивных звуков 100 и 120 дБ и степени прироста громкости в верхнем диапазоне звуков (от 80 до 120 дБ) в двух группах подростков не выявлено, в отличие от взрослых и младших школьников, у которых всегда наблюдались значимые различия в оценках интенсивных звуков. В поисках ответа на данный вопрос был проведен анализ индивидуальных СО звуков интенсивностью 100 и 120 дБ. В результате выявлены «неадекватные» индивиды (5 чел., или 16,1% выборки), отличающиеся резким расхождением в объективных и субъективных показателях при шкалировании звуковых стимулов. То есть СО этих испытуемых, по-видимому, неадекватна, произвольна и не отражает истинной силы ощущений индивидов, связанной с конкретным числом возбужденных нейронов и определенной частотой и синхронностью их разрядов, либо при оценке громкости звуков они использовали заниженный или завышенный критерий. Это количество «неадекватных» индивидов близко к числу испытуемых (14%), выявленных в исследованиях В. Т. Козловой (1973), В. А. Суздалевой (1975). О слабости нервной системы подростков говорит также и такой показатель СО, как прирост оценки громкости звуков от 40 до 120 дБ. Оказалось, что этот прирост громкости у подростков является фактически наименьшим, по сравнению с другими возрастами. Подростки оценивают 120 дБ звук как более громкий, чем 40 дБ звук, в 42,10 раза, взрослые в одной из выборок — в 59,78 раза, второклассники — 49,17 раза, третьеклассники — в среднем в 40,63 раза, при этом у «сильных» прирост громкости был в 49,9 раза, у слабых — в 31,35 раза. Корреляционный анализ подтвердил полученные групповые данные по ВР и СО громкости и показал следующее. Выявлена высокозначимая связь между разными показателями по ВР и СО. Так, корреляционные связи ВР на разные звуки находятся в пределах 0,78—0,095 (р < 0,001). Показатель наклона кривой ВР 40/120 дБ (то есть силы нервной системы) высокозначимо (r = 0,70, р < 0,001) коррелирует с показателем наклона кривой ВР и в нижнем диапазоне (40/80 дБ), и в верхнем (80/120 дБ). Однако он не связан с ВР на минимальный 40 дБ звук, но связан с ВР на максимальный 120-дБ звук (r = 0,56, р < 0,001), что подтверждает результаты группового анализа ВР на эти звуки. По показателям СО найдена высокая корреляционная связь прироста оценок ощущений громкости от 40 до 120 дБ (120/40 дБ) как с абсолютной СО минимального 40 дБ звука (r = 0,70, р < 0,001), так и максимального 120 дБ звука (r = 0,77). Приросты громкости звуков в разных диапазонах (120/40, 80/40, 120/80 дБ) тесно взаимосвязаны между собой (r = 0,75; 0,76; 0,75). Выявлена также связь прироста громкости в нижнем диапазоне (80/40 дБ) с абсолютной оценкой минимального 40 дБ звука (r = 0,94), но не обнаружено подобной связи в верхнем диапазоне (120/80 дБ) с абсолютной оценкой максимального 120 дБ звука. Найдена статистически значимая связь и соответствие между объективным (по ВР) и субъективным показателями: наклоном падения кривой ВР и приростом СО громкости звуков при увеличении интенсивности стимулов (равная после исключения пяти «неадекватных» испытуемых 0,48, р < 0,01). Эта корреляционная связь оказалась менее тесной, чем у взрослых (0,60—0,81) (Т. А. Ратанова, 1975, 1984, 1990) и третьеклассников (0,61), но выше, чем у второклассников (0,37) (Т. А. Ратанова, 1996). Все выявленные связи показывают, что большинство подростков, как взрослых и младших школьников, способны, во-первых, давать прямую количественную оценку стимулов и объективно оценивать собственные ощущения громкости звуков в достаточно большом соответствии с увеличением стимуляции. Во-вторых, они могут вполне корректно оперировать числами и отношениями между величинами стимулов и ощущений. В-третьих, подростки характеризуются более высокой дифференцированностью восприятия звуков, чем младшие школьники (но менее высокой, чем взрослые), проявляющейся в большой вариативности при оценивании громкости, то есть использовании разнообразных целых и долей чисел. Так, оценки 40-децибельного звука варьировали от 0,7 до 2,3 с использованием десятых долей чисел — 0,7; 0,9; 1,1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6 и т. д., а оценки 120-децибельных звуков находились в пределах от 27 до 30. При этом одинаковые оценки наблюдались только в некоторых случаях у двух-трех человек (у младших же школьников они встречались довольно часто, например, у 13 из 27 или у 15 из 30 чел.). Эти данные говорят о более высоком уровне организации и функционирования (уровне зрелости) сенсорно-перцептивных систем у старших подростков, чем у младших школьников, о возрастных особенностях восприятия и психологической оценки интенсивности воздействующих раздражителей, а также о том, что развитие сенсорно-перцептивных систем в онтогенезе, как и других структур, идет по принципу дифференциации: от общего, глобального, нерасчлененного ко все более расчлененному и дифференцированному (Н. И. Чуприкова, 1995). Групповой и корреляционный анализ полученных данных свидетельствует об устойчивых индивидуально-типологических особенностях СО интенсивности звуковых стимулов у подростков и подтверждает наши выводы, сделанные относительно взрослых и младших школьников (Т. А. Ратанова, 1990, 1996) о разной возможности, то есть разной силе возбуждения нервной системы следовать за силой внешних воздействий. «Сильным» индивидам присущ более низкий уровень возбуждения в области малых интенсивностей, но более высокий — в области больших интенсивностей и больший рост возбуждения на звуки от 40 до 120 дБ. «Слабые» индивиды характеризуются большим уровнем возбуждения в области малых интенсивностей и меньшим приростом возбуждения в интервале 40—120 дБ. У подростков особенно проявился второй фактор, обусловливающий индивидуальные различия в степени изменения ВР на разные звуки и состоящий в том, что с некоторого момента при увеличении стимуляции «сильные» могут развивать более мощное возбуждение, чем «слабые». Этот фактор характерен также для спортсменов-профессионалов, от которых участие в различных соревнованиях и состязаниях требует большой мобилизации всех их сил (сильного возбудительного процесса), эмоциональной устойчивости в напряженных ситуациях (В. С. Горожанин, 1977, О. А. Сиротин, 1973, И. В. Соколова, 1974).

|