ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ БАТАЛЬОНА (РОТЫ) В ОБЩЕВОЙСКОВОМ БОЮ

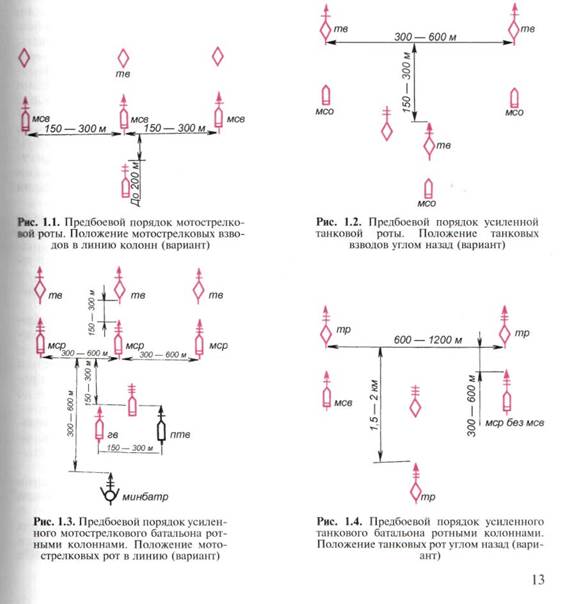

Современный общевойсковой бой ведется объединенными усилиями всех участвующих в нем частей и подразделений. Однако главная роль в достижении победы в общевойсковом бою принадлежит мотострелковым и танковым подразделениям. Только они самостоятельно или во взаимодействии с подразделениями других родов войск способны завершить разгром противника и захватить занимаемую им территорию. Мотострелковый (танковый) батальон организационно входит в состав мотострелковой (танковой) бригады. Он является основным общевойсковым тактическим подразделением и расчетной тактической единицей соединения при планировании боя и проведении расчетов для совершения передвижений. Мотострелковая (танковая) рота организационно входит в состав мотострелкового (танкового) батальона. Она является тактическим подразделением и служит расчетной единицей при проведении различных тактических расчетов в мотострелковой (танковой) бригаде. Мотострелковые (танковые) батальоны (роты) оснащены современными вооружением и военной техникой, обладают мощным огнем, высокой подвижностью, маневренностью, броневой защитой и устойчивостью к воздействию оружия массового поражения противника. Мотострелковый (танковый) батальон (рота) в наступлении способен быстро использовать результаты огневых и ядерных ударов для завершения разгрома противника, может успешно развивать наступление и прочно удерживать захваченный район (позицию). Развивая наступление в глубине, батальон может вести встречный бой, с ходу форсировать водные преграды, в высоком темпе преследовать отходящего противника и с ходу захватывать промежуточные оборонительные рубежи. В обороне мотострелковый (танковый) батальон (рота) способен организованным огнем наносить поражение противнику на подступах к переднему краю, успешно отражать атаки его танков и пехоты и прочно удерживать занимаемый район обороны (опорный пункт), а при вклинении противника в оборону контратакой второго эшелона может разгромить его. Батальон (рота), как правило, ведет бой в составе мотострелковой (танковой) бригады (батальона) или самостоятельно и может действовать в разведывательном отряде, авангарде или арьергарде (головной или боковой походной заставе), в тактическом воздушном десанте (рейдовом отряде), обходящем отряде, оборонять передовую позицию (позиции в полосе обеспечения), а также вести бой в особых условиях — в северных районах, в лесисто-болотистой местности, в горных и пустынных районах. Пулеметно-артиллерийский батальон является общевойсковым тактическим подразделением особой организации, предназначенным для прикрытия и обороны важных участков и доступных направлений государственной границы, береговых объектов и островов, а также особо важных районов (рубежей) в глубине. Пулеметно-артиллерийский батальон действует, как правило, в своем штатном составе. Иногда ему могут придаваться мотострелковые (танковые) подразделения. Мотострелковый (танковый) батальон (рота) выполняет поставленную задачу своим штатным составом сил и средств и придаваемыми подразделениями других родов войск и специальных войск. Для усиления батальон может получить одну-две танковые (мотострелковые) роты, артиллерийский дивизион (батарею), подразделение противотанковых средств, зенитное подразделение, а также подразделения инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, а при действиях в отрыве от главных сил и артиллерийское подразделение. Мотострелковой роте могут придаваться артиллерийская батарея, по- дразделение противотанковых средств, гранатометное, инженерно-саперное и огнеметное подразделения, а в обороне и при наступлении в особых условиях (в городе, в горах, в лесу) и танковый взвод. Танковой роте могут быть приданы артиллерийская батарея, мотострелковое и инженерно-саперное подразделение. Батальон (рота) в бою, кроме того, может поддерживаться огнем артиллерии, ударами армейской авиации и других средств старшего начальника. Каждое подразделение батальона (роты), как штатное, так и придаваемое для усиления, должно использоваться в первую очередь с максимальной реализацией их боевых свойств и возможностей. Минометная батарея и гранатометный взвод мотострелкового батальона обычно остаются в подчинении командира батальона и используются, как правило, в полном составе. Иногда гранатометный взвод в полном составе может придаваться мотострелковой роте или по отделениям — ротам первого эшелона. Противотанковый взвод батальона обычно остается в подчинении командира батальона и используется, как правило, в полном составе на танкоопасном направлении. На закрытой и пересеченной местности взвод в полном составе или по отделениям может придаваться ротам первого эшелона. Подразделения противотанковых управляемых ракетных комплексов и противотанковых гранатометов помимо поражения бронированных машин противника могут привлекаться для уничтожения огневых средств, расположенных не только в открытых, но и в закрытых фортификационных сооружениях. Приданные подразделения усиления поступают в полное подчинение командира батальона (роты) и выполняют поставленные им задачи. Поддерживающие подразделения остаются в подчинении старшего командира (начальника) и выполняют поставленные им задачи, а также задачи, поставленные командиром батальона (роты), но в пределах выделенного ресурса (наряда) сил. Артиллерийские подразделения предназначены для поражения средств ядерного и химического нападения, систем высокоточного оружия, артиллерии, танков, боевых машин пехоты, противотанковых и других огневых средств противника, его живой силы, а также вертолетов на площадках, средств противовоздушной обороны, пунктов управления и радиоэлектронных средств. Они разрушают фортификационные сооружения противника, осуществляют дистанционное минирование местности, ставят аэрозольные (дымовые) завесы и выполняют другие задачи. Артиллерийские подразделения огневые задачи выполняют с закрытых огневых позиций, а в ряде случаев отдельные орудия, взводы и батареи могут привлекаться для ведения огня прямой наводкой. Придаваемое зенитное подразделение, находясь в боевом, предбоевом или походном порядке батальона, ведет огонь по воздушным целям в движении или с коротких остановок, а также на плаву при форсировании водных преград. В обороне и при расположении на месте огонь ведется с подготовленных огневых позиций. Инженерные подразделения придаются мотострелковым (танковым) подразделениям для выполнения задач инженерного обеспечения, в частности, для ведения инженерной разведки, фортификационного оборудования опорных пунктов и позиций, осуществления инженерных мероприятий по маскировке и устройству инженерных заграждений, проделыванию проходов в заграждениях, оборудованию переправ на водных преградах. Подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты, огнеметные подразделения, приданные батальону, а также подразделения связи, технического обеспечения и тыла батальона выполняют задачи в соответствии со своим функциональным предназначением. Медицинский взвод (пункт) батальона предназначен для розыска и вывоза (выноса) раненых с поля боя, оказания раненым и больным доврачебной (фельдшерской) помощи и подготовки их к эвакуации. Для выполнения задач батальон (рота) принимает соответствующее построение сил и средств в зависимости от конкретных условий обстановки. Мотострелковый (танковый) батальон (рота) может действовать в походном, предбоевом и боевом порядках. Походный порядок батальона (роты) — построение подразделения для передвижения в колонне. Он применяется при совершении марша и для осуществления маневра и должен обеспечивать: высокую скорость движения; быстрое развертывание в предбоевой и боевой порядки; наименьшую уязвимость от ударов противника; эффективное управление подразделениями. Походный порядок батальона (роты) обычно состоит из походного охранения, колонны главных сил, подразделений технического обеспечения и тыла. Колонна главных сил в зависимости от условий обстановки может иметь различное построение. Предбоевой порядок батальона (роты) — построение подразделения для передвижения в колоннах, расчлененных по фронту и в глубину (рис. 1.1—1.4).

Предбоевой порядок батальона (роты) строится ротными (взводными) колоннами, а мотострелковых подразделений, действующих в пешем порядке без боевых машин пехоты (бронетранспортеров), кроме того, и колоннами отделений. Положение рот (взводов) в предбоевом порядке батальона (роты) может быть в линию, углом вперед, углом назад, уступом вправо, уступом влево. Местоположение рот в предбоевом порядке определяется командиром батальона с учетом намечаемого боевого порядка батальона. Места взводов (отделений) в предбоевом порядке роты (взвода) указываются только при необходимости. Предбоевой порядок должен обеспечивать: быстрое развертывание подразделений в боевой порядок; высокие темпы продвижения с преодолением заграждений, зон заражения, районов разрушений, пожаров и затоплений; наименьшую уязвимость подразделений от ударов всеми видами оружия противника; эффективное управление подразделениями. Приданные мотострелковому батальону (роте) танковые подразделения следуют, как правило, впереди мотострелковых рот (взводов), а приданные танковому батальону (роте) мотострелковые подразделения — позади танковых рот (взводов). Боевой порядок батальона (роты) — построение подразделения для ведения боя. Он должен соответствовать полученной задаче, замыслу боя и обеспечивать: успешное ведение боя с применением как обычного оружия, так и ядерного оружия и других средств поражения; полное использование боевых возможностей подразделений; своевременное сосредоточение усилий на избранном направлении (в районе); надежное поражение противника на всю глубину его боевого порядка; быстрое использование результатов огневого, радиоэлектронного и ядерного поражения противника и выгодных условий местности; наращивание усилий в ходе боя и осуществление маневра, возможность отражения ударов противника с воздуха, уничтожение его десантов, диверсионно-разведывательных групп и иррегулярных вооруженных формирований; наименьшую уязвимость от ударов всеми видами оружия противника, а также поддержание непрерывного взаимодействия и эффективного управления подразделениями. Боевой порядок батальона (роты) может состоять из первого эшелона, второго эшелона или общевойскового резерва, артиллерийских подразделений (подразделения), подразделений и огневых средств, остающихся в непосредственном подчинении командира батальона (роты). В роте второй эшелон или резерв, как правило, создается в обороне или при выполнении задач самостоятельно. В обороне боевой порядок батальона (роты) может включать бронегруппу и огневые засады. Первый эшелон выполняет основную задачу и, как правило, вступает в бой первым. В состав первого эшелона включается большая часть рот (взводов) со средствами усиления. Второй эшелон предназначен для наращивания усилий в ходе боя, замены или усиления подразделений первого эшелона, понесших значительные потери, и решения других задач. В батальоне в его составе может быть до роты, в роте — до взвода. Общевойсковой резерв в составе до роты в батальоне и до взвода в роте предназначен для наращивания усилий в ходе боя или замены потерявших боеспособность подразделений первого или второго эшелона, обеспечения флангов и стыков, а также для решения других внезапно возникающих задач. В составе подразделений и огневых средств, остающихся в распоряжении командира батальона, обычно могут быть приданные артиллерийский дивизион или батарея, зенитное подразделение, противотанковый взвод. Применение мотострелковых и танковых подразделений в боевых действиях организуется и осуществляется исходя из общих принципов тактики, являющихся фундаментальной базой творчества для командира при принятии решения. По праву они считаются сгустком военной мудрости как результат научного обобщения практики вооруженной борьбы. Говоря о значении принципов, маршал Г.К. Жуков отмечал, что он «лично руководствовался ими при подготовке всех операций. Одновременно видел, что, когда к этим вопросам относятся формально, успеха в бою, в сражении и операции не было». В настоящее время к общим принципам тактики общевойскового боя относятся: поддержание высокой боевой и мобилизационной готовности; активность и решительность действий; согласованное применение всех подразделений, сил и средств, участвующих в общевойсковом бою, поддержание непрерывного взаимодействия между ними; решительное сосредоточение усилий в решающий момент на главном направлении и для выполнения важнейших задач; соответствие боевых задач подразделений их боевым возможностям; скрытность и внезапность действий, применение военной хитрости; смелый маневр подразделениями, силами, средствами и огнем; заблаговременное создание резервов, умелое их использование и своевременное восстановление; закрепление достигнутого успеха; всестороннее обеспечение боя (выполнения поставленной задачи); поддержание и своевременное восстановление боеспособности; постоянный учет и умелое использование морально-психологического фактора; твердое, устойчивое и непрерывное управление подразделениями, силами и средствами. Поддержание высокой боевой и мобилизационной готовности войск заключается в организации и проведении комплекса мероприятий, направленных на поддержание способности подразделения в любых условиях обстановки организованно, в установленные сроки осуществить перевод с мирного на военное время, доукомплектование, приступить к выполнению полученной задачи и успешно ее выполнить. Важнейшими элементами в данном комплексе мероприятий являются: постоянная готовность подразделений к ведению боевых действий; поддержание вооружения и военной техники в готовности к использованию (боевому применению); готовность к выполнению мероприятий доукомплектования; обеспечение готовности подразделений к действиям по предназначению; высокая бдительность личного состава. Активность и решительность действий заключаются в постоянном стремлении к полному разгрому противника, в готовности и способности подразделений в любых условиях обстановки наносить по нему удары, навязывать ему свою волю, захватывать и удерживать инициативу. Согласованное применение всех подразделений, сил и средств, участвующих в общевойсковом бою, поддержание непрерывного взаимодействия между ними заключаются в согласовании действий всех участников боя с огневым, радиоэлектронным и ядерным поражением по задачам, направлениям, рубежам, времени и способам ведения боя в интересах успешного выполнения боевых задач общевойсковыми подразделениями. Решительное сосредоточение усилий в решающий момент на главных направлениях и для выполнения важнейших задач заключается в использовании на главном направлении большинства наиболее боеспособных подразделений, самых эффективных средств поражения и активного применения широкого смелого маневра ими. Соответствие боевых задач подразделений их боевым возможностям означает детальную оценку обстановки с прогнозированием ее развития на основе необходимых расчетов для принятия решения в строгом соответствии огневым, ударным и маневренным возможностям подчиненных подразделений. Оно позволяет подразделениям своевременно подготовить бой, выполнить полученную задачу в установленный срок и сохранить боеспособность. Скрытность и внезапность действий, применение военной хитрости (обман противника) — один из принципов, обеспечивающих успех в бою вплоть до победы даже над значительно превосходящим по силам противником. Еще в далеком прошлом древнекитайский полководец и военный теоретик Сунь-Цзы говорил: «Война — это путь обмана. Если ты и можешь что-нибудь, показывай противнику, будто не можешь». Блестяще подтвердил это А.В. Суворов, разгромив в сентябре 1789 г. на реке Рымник последовательно три группировки турецкого визиря Юсуп-паши численностью около 100 тыс. человек, имея всего лишь 25 тыс. воинов. Причем потери турок составили 15—20 тыс. человек (из них 10 тыс. — убитыми), а в армии Суворова — только около 700 человек. Столь же существенно важен принцип смелого маневра подразделениями, силами, средствами и огнем в бою. Искусство маневрирования издревле считалось основой тактики. Маневр должен быть простым по замыслу, скрытным и внезапным для противника. Он должен быть своевременным и обеспечивать полное использование результатов огневого (радиоэлектронного, ядерного) поражения противника. Но маневр применяет и противник. Поэтому важно упреждать противника проведением соответствующего контрманевра при тщательном его обеспечении. Маневр во всех случаях необходимо осуществлять с таким расчетом, чтобы противник не смог своевременно отреагировать на него своими ответными срами. Важными являются и другие перечисленные ранее принципы. Применение каждого из них в отдельности или в комплексе должно обусловливаться конкретной обстановкой и реальными возможностями имеющихся сил и средств. 3. БОЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БАТАЛЬОНА (РОТЫ) Мотострелковый (танковый) батальон (рота) имеет на вооружении мощное оружие и современную боевую технику. Однако, как показал опыт минувших войн и вооруженных конфликтов, для успешного выполнения подразделениями боевых задач эти средства необходимо прежде всего уметь эффективно применять в бою. Только тогда будут наиболее полно использованы обеспечиваемые ими боевые возможности подразделений. В свою очередь командиры подразделений должны хорошо знать эти возможности. «Искусство командира проявляется в умении из многообразия средств, находящихся в его распоряжении, выбрать те, которые дадут наилучшие результаты в данной обстановке и в данное время», — говорил М.В. Фрунзе. Боевые возможности — совокупность количественных и качественных показателей, характеризующих способность подразделений и частей по выполнению определенных боевых задач в установленные сроки в конкретных условиях обстановки1. Для общевойсковых формирований боевые возможности характеризуются прежде всего тем, удар какой по составу группировки войск противника они способны отразить в обороне или какую его группировку разгромить в наступлении (при контратаке). Показателями боевых возможностей подразделения в обороне являются глубина и ширина района обороны (опорного пункта), в котором оно может отразить атаку противника, его способность уничтожить определенное количество танков и других боевых средств. Показатели боевых возможностей в наступлении — ширина наступления, глубина боевой задачи, темп наступления, а также количество сил и средств противника, которым может быть нанесено поражение. Боевые возможности мотострелковых (танковых) подразделений характеризуются также способностью создавать соответствующие плотности боевых средств на 1 км фронта и достигать выгодного их соотношения (по танкам, артиллерии и др.). 1 Военный энциклопедический словарь. С. 92. 16 Боевые возможности зависят от боевого состава батальона (роты), уровня его подготовленности к ведению боя, наличия, состояния и характеристик имеющихся вооружения и военной техники, умения командного состава управлять подразделениями, а также от обеспеченности подразделений материальными средствами, условий местности и метеорологической обстановки. Состав сил и средств батальона показан в табл. 1.1.

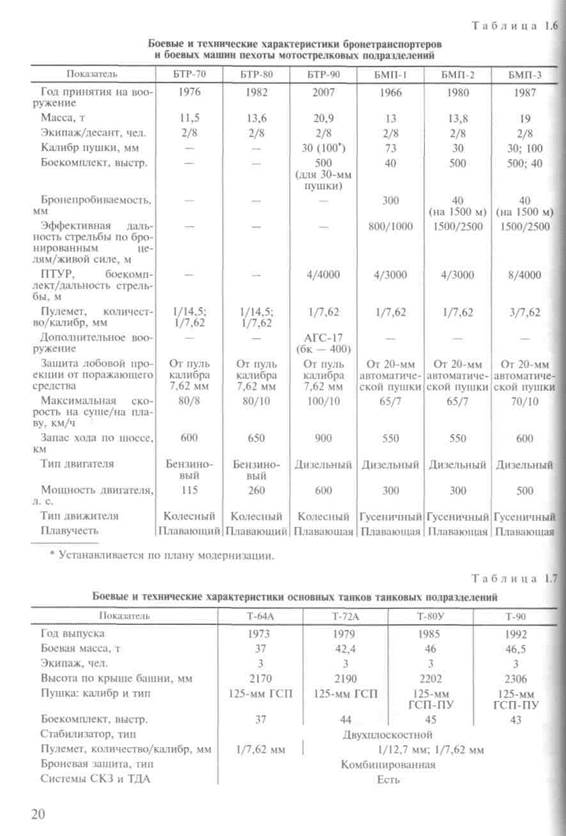

Мотострелковый батальон на БМП включает три мотострелковые роты (по 11 БМП), минометную батарею (два взвода 82-мм минометов 2Б14 «Поднос» — 6 ед. и взвод 82-мм автоматических минометов 2Б9 «Василек» — 3 ед.), а в перспективе — артиллерийскую батарею самоходных артиллерийских установок (САУ) «Вена» — 6 ед., гранатометный взвод (автоматических гранатометов АГС-17 — 6 ед.) и подразделения обеспечения. Может усиливаться минометным подразделением 120-мм минометов «Сани». Мотострелковый батальон на БТР включает три мотострелковые роты (по 11 БТР в каждой), минометную батарею (два взвода 82-мм минометов 2Б14 «Поднос» — 6 ед. и взвод 82-мм автоматических минометов 2Б9 «Василек» — 3 ед.), гранатометный взвод (АГС-17 — 6 ед.), противотанковый взвод, имеющий на вооружении противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Фагот» — 6 ед. и станковые гранатометы СПГ-9 — 3 ед. Противотанковое подразделение (ПТРК «Метис» — 3 ед.) имеется также в каждой мотострелковой роте. Основным вооружением мотострелковых батальонов являются стрелковое оружие — автоматы и пулеметы (табл. 1.2, 1.3), гранатометы, минометы (табл. 1.4, 1.5) и противотанковые ракетные комплексы.

* В числителе — длина с откинутым прикладом, в знаменателе — в сложенном состоянии.

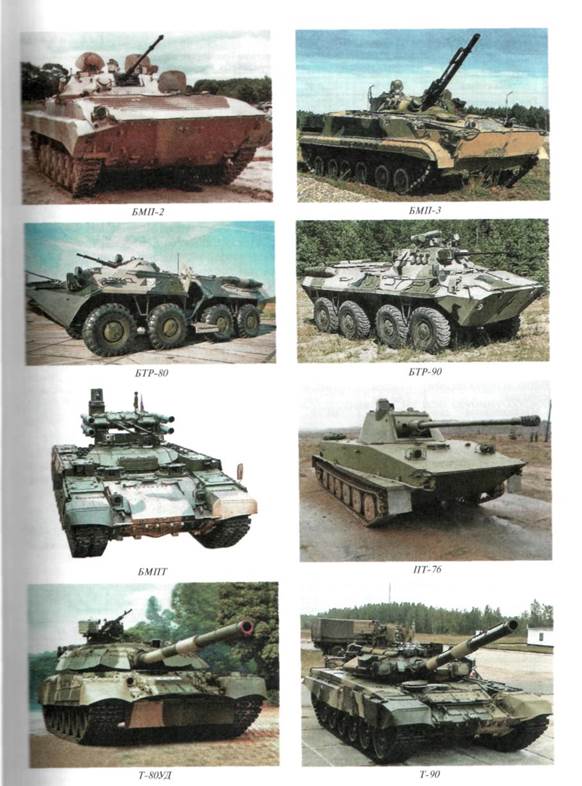

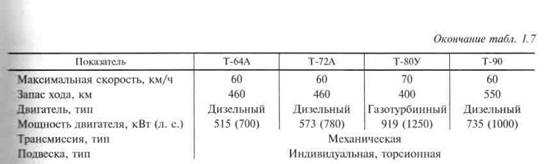

Высокую мобильность и большую огневую мощь мотострелковым батальонам придают находящиеся на их вооружении боевые машины пехоты, бронетранспортеры и придаваемые им танки (рис. 1.5; табл. 1.6, 1.7). Танковый батальон мотострелковых и танковых бригад включает три танковые роты по 10 танков в каждой. Однако в танковых ротах танкового батальона мотострелковой бригады может быть по 13 танков. Слагаемыми боевых возможностей батальона (роты), как известно, являются огневая мощь, ударная сила и маневренность. Огневая мощь мотострелкового (танкового) батальона (роты) складывается, как правило, из огневых возможностей штатной и приданной артиллерии, танков, БМП, противотанковых средств, средств ПВО, всех видов стрелкового и огнеметного (зажигательного) оружия. Огневая мощь подразделений при израсходовании отпущенного количества боеприпасов выражается обычно количеством пораженных объектов (целей), степенью подавления или уничтожения сил и средств противника. При этом определяется математическое ожидание ущерба, нанесенного группировке войск противника. Огневое поражение противника заключается в согласованном огневом воздействии по нему назначенными силами и средствами поражения обычными и зажигательными боеприпасами. Цель огневого поражения — снизить боевой потенциал (боевые возможности) подразделений противника до уровня, обеспечивающего гарантированное выполнение подразделениями батальона (роты) поставленных им задач с сохранением своей боеспособности.

Рис. 1.5. Бронетехника Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации

Примечание. Тип пушки: ГСП — гладкоствольная, ГСП-ПУ — гладкоствольная—пусковая установка

Огневое поражение организуется по двум периодам. В обороне первым периодом является огневая подготовка отражения наступления противника в целях срыва (дезорганизации) его выдвижения, развертывания и перехода в атаку, нанесения ущерба подразделениям первого эшелона; вторым периодом — огневая поддержка обороняющихся войск в целях нанесения противнику максимального ущерба и воспрещения его прорыва в глубину обороны. В наступлении первый период — огневая подготовка наступления, проводимая в целях нанесения противнику заданного ущерба и изменения соотношения в силах и средствах до уровня, обеспечивающего необходимое превосходство над ним. Она осуществляется до выхода подразделений первого эшелона на рубеж перехода в атаку. Второй период — огневая поддержка наступающих войск, проводимая в целях удержания созданного соотношения сил (требуемого превосходства) в силах и средствах, обеспечения заданных темпов наступления. Начинается с выходом подразделений на рубеж перехода в атаку и осуществляется на всю глубину боевой задачи. Во всех случаях создается система огня, которая включает: огонь артиллерии, танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, стрелкового оружия, а также огнеметно-зажигательных средств. Система огня организуется в строгом соответствии с системой огневого поражения старшего начальника, в тесном взаимодействии с радиоэлектронным поражением и системой инженерных заграждений. Основную роль в ней играет огонь артиллерии по плану старшего начальника. При этом артиллерия применяет следующие виды огня (рис. 1.6): огонь по отдельной цели — огонь батареи, взвода или орудия, ведущийся с закрытых огневых позиций или прямой наводкой; сосредоточенный огонь (СО) — огонь, ведущийся одновременно несколькими артиллерийскими дивизионами (батареями) по одной цели; неподвижный заградительный огонь (ИЗО) — сплошная огневая завеса, создаваемая на одном (одинарный неподвижный заградительный огонь) или одновременно на нескольких (глубокий неподвижный заградительный огонь) рубежах перед фронтом атакующего (контратакующего) противника. Ширина участка НЗО назначается из расчета не более 50 м на орудие. Рубежам НЗО присваивается условное наименование по названиям деревьев, например «Клен», «Береза» и т. д.; подвижный заградительный огонь (ПЗО) — сплошная огневая завеса, создаваемая на одном (одинарный подвижный заградительный огонь) или одновременно на двух (двойной подвижный заградительный огонь) рубежах и последовательно переносимая на другие назначенные рубежи. Расстояние между рубежами ПЗО может составлять 400—600 м. Ширина участка ПЗО батареи (дивизиона) назначается из расчета не более 25 м на орудие. Рубежам присваивается наименование хищных зверей, например «Лев», «Тигр» и т. д., а каждому рубежу, начиная с дальнего, — свой порядковый номер, например «Лев-1», «Лев-2» и т. д.; последовательное сосредоточение огня (ПСО) — сосредоточенный огонь по целям, находящимся на одном рубеже перед фронтом и на флангах своих атакующих войск, последовательно переносимый в глубину по мере их продвижения. Он может быть одинарным, двойным или тройным (когда огонь ведется одновременно по целям соответственно на одном, двух и трех рубежах). Рубежи ПСО назначаются через 300— 1000 м один от другого. Рубежам ПСО присваиваются условные наименования по названиям хищных зверей, например «Лев», «Тигр» и др., рубежи нумеруются в порядке очередности ведения огня по ним, начиная с ближнего рубежа. На рубеже ПСО дивизиону назначаются одна групповая цель на площади не более 9 га или две-три отдельные цели. Батарее назначается цель на площади около 3—4 га; огневой вал — применяется при поддержке наступления. Ведется по основным и промежуточным рубежам. Основные назначаются через 300—1000 м, а промежуточные — через 100—300 м между основными. Основные рубежи получают наименования хищных зверей и нумеруются начиная с ближнего. Дивизиону на рубеже назначается один участок с разделением его на батарейные из расчета 25 м на орудие (15 м на миномет); массированный огонь — огонь одновременно всей или большей частью артиллерии по группировке противника с задачей поражения в короткие сроки ее одного или нескольких важных объектов (целей). При выполнении задач огневого поражения в интересах общевойсковых подразделений авиация наносит групповые и одиночные удары. Артиллерийские части и подразделения имеют на вооружении различные артиллерийские системы (табл. 1.8, рис. 1.7). При этом они применяют различные боеприпасы: фугасные, осколочные, осколочно-фугасные, кумулятивные, зажигательные, а также специальные (осветительные, дымовые, агитационные) и вспомогательные. Таблица 1.8

|