ПОЛИГАРМОНИЯ ОРГАННЫХ ПУНКТОВ. ВИДЫ ПОЛИСТРУКТУР

Характерный признак органного пункта в музыке нового времени (XVII-XIX вв.) — функциональное противоречие между элементами гармонического звучания — приводит к расслоению его на части, обладающие в рамках общей звуковой целостности и относительной автономностью значений. Отсюда возможность необычных по структуре, в том числе нетерцовых, многозвучных, ярких по звучанию вертикальных структур (Лист, Мефисто-вальс A-dur, вступление). Несовпадение значений открывает путь к элементам полигармонии в виде полиаккордики, полифункциональности и политональности. О полиаккорде можно говорить тогда, когда многозвучный аккорд явно распадается на части (субаккорды), которые сами являются аккордами, либо когда аккордовая вертикаль комбинируется из двух аккордов (например, один из них педальный, другой выступает на его фоне). Образец полиаккорда см. в примере 58. Верхний субаккорд — педаль; нижний — нII, разрешающаяся в тонику A-dur. О полифункциональности можно говорить в тех случаях, когда одновременно сосуществуют отчетливо воспринимаемые по отдельности различные тональные функции. Для органных пунктов это функциональное расщепление типично (см. примеры 53, 56). Необходимо подчеркнуть, что восприятие полифункциональности связано с характерным моментом отвлечения с одной функции на другую, а не представляет собой простого совмещения непрерывно и с равной интенсивностью звучащих двух функций. Психологически 58 Н. Римский-Корсаков. «Золотой петушок»

наше восприятие как бы рассуждает: «(1) вот установилась мощная и длительно звучащая функция в басу; (2) пока она не меняется, мы, помня об этом в каждый момент, позволим себе послушать, что тут говорят другие аккорды, и (3), восстановив в последний момент звучание функции баса, можем перейти к следующей фазе восприятия». Не случайно педальные D, T представлены, как правило, звуком, а не аккордом. При полифункциональности естественно, чтобы один и тот же тон в разных пластах мог бы иметь разное значение. Так, в фортепианной сонате Чайковского, в центральном эпизоде (Es-dur) финала полифункциональность проявляется, в частности, в разном значении звука es в тактах 3, 5: в басу он устойчив как прима тоники, а в сопрано неустойчив как задержание к доминанте. Важно, однако, подчеркнуть, что дело не ограничивается лишь наличием двух функций. Гармонией здесь всегда является согласование двух функций. Оно выражается в том, что функции взаимодействуют друг с другом и при этом всегда оказываются неравноправными, а именно: одна является главной, другая подчиненной. В конечном счете всегда доминирует функция педального тона. Соподчинение функций практически всегда уничтожает полифункциональность как равноправие функций. Об элементах политональности, казалось бы, можно говорить в тех случаях, когда слои полигармонии, если взять их отдельно, воспринимаются как принадлежащие к разным тональностям. 59 П. Чайковский. «Евгений Онегин» (схема)

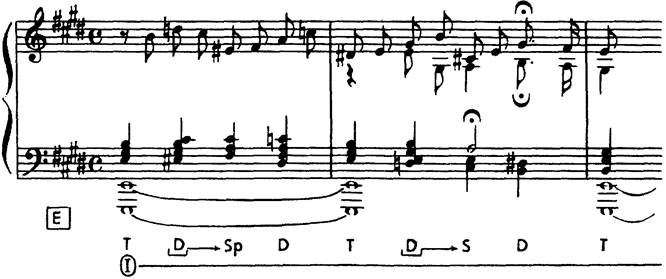

Басовая педаль в примере, несомненно, на всем протяжении принадлежит тональности E-dur, ибо, как сказано выше, сущность органного пункта и состоит в подчеркивании, усилении значения данной звукоступени (а не в его умалении, тем более изменении). В верхних же голосах происходит явное отклонение в fis-moll — в другую тональность. В результате получается как будто бы совмещение двух тональностей, то есть политональность. Однако, как и в предшествующем случае, необходимо решительно возразить против распространенной теоретической ошибки в истолковании этого явления. Научное объяснение не заключается в констатации разрозненных фактов (одна тональность, другая тональность); гармония состоит в согласовании двух структур, в сложении из них одной, единой полиструктуры, а не, наоборот, в разъятии гармонии на разрозненные звуковые элементы. Поэтому в объяснении примера 59 прежде всего необходимо констатировать неравноправие субструктур. E-dur настолько мощнее, что по сравнению с ним fis-moll вообще и не является тональностью; аккорд fis-moll в данном случае не звучит как тоника, а только как II ступень (Sp). Поэтому такая часто встречающаяся при органных пунктах тональная полиструктурность, единотональная двухслойность, по существу, не может называться словом «политональность», ибо тональностей здесь не «много», а только одна, даже если отдельные ступени и привлекают собственный субсистемный хроматизм (eis-fis). Тональность всегда состоит из нескольких элементов-аккордов. Обычно они чередуются, следуя один после другого. В случае же органного пункта они могут совмещаться (например, как здесь — I ступень внизу, II наверху), но тональность у них одна, и, следовательно, нет оснований говорить о политональности.

|