ПОДЪЕМ РАЗГИБОМ - ТОЖЕ ОБОРОТ

Любой оборот, как известно, это соединение спада с соответству-

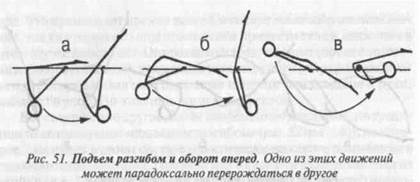

ющим подъемом. Например, большой оборот назад это сумма спада назад из стойки на руках в вис и подъема переворотом назад в ту же стойку на руках, а оборот вперед из упора сзади это спад вперед в вис согнувшись сзади и — подъем вперед в упор или вис сзади и т. д. А частью какого оборота является обычный подъем разгибом? В широком обиходе мы такого оборота как бы и не знаем, хотя он, конечно, существует и иногда исполняется на практике. Техника этого оборота, однако, своеобразна, и порой его можно спутать с обычным оборотом вперед из упора продольно. И не случайно, так как четкой границы между названным оборотом и соединением «переворот вперед в вис согнувшись — подъем разгибом» просто нет! В самом деле: если гимнаст идет в спад заведомо согнувшись (рис. 51-ана.с. 140), то во второй части движения будет несомненный подъем разгибом; если же в исходном положении гриф располагается ближе к коленям (б), то уже трудно сказать, что именно гимнаст де-

лает — спад и подъем разгибом или что-то вроде оборота вперед. Наконец, если движение начинается явно из обычного упора продольно (в), то это и есть несомненный оборот... То есть, постепенно меняя исходные условия, гимнаст перестраивает не только технику движения и его структуру, но и его механизмы, о которых мы говорили в предыдущем сюжете. На.рис. 52— еще одна форма, к которой мы уже обращались, и о которой трудно сказать, что это такое. С одной стороны, это тот самый «подъем разгибом» без разгиба. Но выполняется он не с маха вперед из виса, а спадом-переворотом вперед из стойки на руках и, таким образом, является оборотовым движением (кстати, сравните его с оборотом назад «не касаясь» из стойки в стойку).

Читатель спросит: как же вообще отличать — что есть подъем, а что — оборот? Думается, что самый правильный ответ здесь такой: а никак. Никак, поскольку вообще всякий маховый (т. е. выполняв- 55. «Хип-хап» — старая задачка мый не «с места») подъем это всегда оборотовая форма, это вращение вокруг опоры, всегда включающее в себя и спад, и собственно подъем. От соответствующего оборота подъемы отличаются только амплитудой движения и тем, соответственно, что исходное положение в них не совпадает с конечным. С точки зрения терминологической это, быть может, имеет некоторое значение, но с позиций техники — практически никакого. И это, наверное, важнее. 55. «ХИП-ХАП» - СТАРАЯ ЗАДАЧКА Подъем разгибом — упражнение-индивидуалист. По причине скудности так называемой «стадии реализации» (то есть части упражнения, в которую — в основном благодаря инерционному движению тела — можно вводить усложнения) оно почти не поддается усложнениям и потому относится к разряду самых расхожих служебных элементов. В сущности, мы знаем лишь одно более или менее ходовое усложнение подъема разгибом — подъем с перехватом в хват снизу или, как шутят гимнасты, «хип-хап». Казалось бы, что это такое для опытного гимнаста, тем более мастера? — Так, пустяковина. Но загвоздка, однако, в том, что почти все испытывают с этим движением затруднения: то руки согнутся в упоре, то темп теряется, то полноценного отмаха назад из упора не выходит, то гимнаст уляжется животом на гриф, чтобы сделать отмах в стойку... И это как раз те досадные «мелочи», на которых гимнасты теряют и настроение, и доли баллов. На самом деле, «хип-хап» вовсе не пустяк. Это движение тонкое. Его очень нетрудно сделать кое-как, но совсем нелегко выполнить по-настоящему, мастерски. Прежде всего отметим, что существуют, по крайней мере, три технических способа выполнения соединения «подъем разгибом — перехват — отмах в стойку на руках». Условно назовем их — по времени исполнения перехвата — «ранним», «средним» и «поздним» темпами. Исторически самый ранний и технически наиболее интересный темп — ранний {рис. 49): гимнаст идет в подъем из виса согнувшись (к. 2), вплотную (без малейшего «зазора»!) проводит ноги от голеней (к. 2) ктазу (к.к. 2—4) и, поднявшись плечами над опорой (но задолго до выхода в надежный упор), делает быстрый перехват (к. 5). Л ишь после этого несколько сгибается, посылает плечи вперед (к.к. 5— 7) и делает отмах (к. 7ид.). Описанный перехват становится возможным потому, что выполняется в фазе самого быстрого, «острого» разгибания, когда бедра гимнаст сильно упираются, как бы ударяют в гриф и

Трудности «раннего» темпа заставили гимнастов искать обходные пути. И появился «средний» темп (рис. 49). Это, конечно, самое простое, лобовое решение задачи: гимнаст делает подъем разгибом с выраженным сгибанием в конце и с сильным движением плечами вперед (к.к. 5— 7), ложится на перекладину тазобедренным сгибом и, опираясь таким образом о снаряд, перехватывает кистями гриф (к.к. 6—8). Обычно такой подъем выглядит тяжеловато и нередко сопровождается ошибками. Особенно часто здесь сгибаются руки, так как не все гимнасты владеют приемом работы с «проваленными плечами», позволяющим, не работая в локтях, совмещать тазобедренный сгиб с грифом. Особенно трудно приходится гимнастам, у которых руки относительно длинные. Наконец, есть еще «поздний» темп, который, строго говоря, уже и не имеет прямого отношения к подъему разгибом (рис. 49): гимнаст выполняет подъем (к.к. 2— 7), делает бросковый отмах назад из упора (к.к. 7—10) и, притормаживая ноги, подбрасывает тело вверх, освобождая тем самым кисти для перехвата (к.к. 10—11). Таким образом, это не подъем разгибом с перехватом, а — отмах с перехватом, то есть совсем другой элемент. Курьез заключается в том, что в те времена, когда в обязательных программах фигурировал (по записи) именно подъем с перехватом, многие мастера использовали вместо него «поздний темп», и судьи на это никак не реагировали... Итак, что же лучше? Какой способ перехвата «настоящий»? Ясно, что если говорить о подъеме разгибом, то нужно выбирать между «ранним» и «средним» темпами. Выбор здесь простой: если гимнаст отлично владеет одним из них, у него и нет проблемы — пусть делает как хочет! Но все же ранний перехват предпочтительнее как форма более виртуозная и универсальная. БРУСЬЯ 56. РАЗМАХИВАНИЯ: ВЕРХОМ НА ТИГРЕ Брусья — универсальный снаряд, дающий возможность блеснуть и махами, и силой. Но все же маховые движения основа мастерства и здесь, и не случайно размахивания в упоре — одно из первых важнейших маховых движений на этом снаряде. Однако мах маху рознь. На рис. 53-а на с. 144 показаны «школярские» размахивания, с которых начинают дети, чтобы усвоить простейшие навыки работы в упоре и скоординировать действия руками и ногами. С физической точки зрения, такие махи особенны тем, что ОЦТ тела практически стоит на месте, над кистями, и тело статически уравновешено. Это состояние сравнимо, например, с сохранением обычной стойки на ногах: вы можете стоять, не перемещаясь на опоре, но имеете возможность совершать движения руками, туловищем, покачиваться всем телом и т. д. Чтобы подобное равновесие сохранялось на брусьях, плечевой пояс и ноги должны, на фоне махов в упоре, совершать согласованные, но разнонаправленные движения: мах вперед — плечи назад, мах назад — плечи вперед. Овладение этой координацией дает новичку чувство ритма, ощущение соответствия действий, показывает принципиальную зависимость перемещений одних звеньев тела от движений других. Достаточно гимнасту сбиться и, например, подать на махе назад в том же направлении плечи, как ритм ломается, и возможно падение на руки. Итак, овладение простейшими махами дает некоторую пользу, но можно ли полагаться на такие размахивания как на базовые? Ни в коем случае! «Школярские» размахивания нужны только для первоначального ознакомления с этим классом движений, после чего необходимо сразу же идти дальше. Но куда? На фиг. б— более широкий, развитой мах в обоих направлениях. Амплитуда движения увеличилась, тело стало подниматься выше горизонтали, и практическое значение таких махов возросло. Впрочем, разнонаправленная координация движений сохранилась и здесь: по-

прежнему маху ногами в одну сторону соответствует компенсаторное смещение плечевого пояса и рук в другую сторону. Однако появляется и важное «но»: в преобладающей части маха каждого направления положение тела уже не соответствует условиям сохранения статического равновесия. О ЦТ тела не остается на одном месте, а совершает колебательные движения в переднезаднем направлении, и если бы гимнаст захотел (даже обладая значительной силой) задержаться, например, в положении типа горизонтального, но не уравновешенного, упора, у него ничего бы не получилось, его обязательно опрокинуло бы силой тяжести. Плохо это или хорошо? Отвечаем: замечательно!

Замечательно потому, что гимнаст получает возможность использовать вращательный эффект силы тяжести (произведение «Рг» на рис. 53) для разгона махов. Нужно только верно скоординировать все действия, чтобы при движении вниз точно возвращаться в устойчи- 56. Размахивания: верхом на тигре вое вертикальное положение упора, которое тело гимнаста всегда проходит на максимальной скорости. Но ясно, что и описанные махи далеко не шедевр гимнастической техники. Мастеру нужно уметь действовать гораздо мощнее. Посмотрим на рис. 53-в, на котором изображены размахивания предельной амплитуды. На первый взгляд кажется, что такие махи — вообще неостроумное преувеличение, что такого и быть-то не может... Но — может, может! Такие размахивания не только вполне реальны, но должны быть освоены каждым гимнастом, претендующим на серьезный успех. Первое, что бросается в глаза: на махе одного определенного направления все звенья тела одновременно уходят вслед за ногами. При этом, очевидно, что ни о каком статическом равновесии здесь не может быть и речи. Достаточно представить себе, что гимнаст хотя бы чуть дольше задержался в крайнем положении маха, и тогда он, без сомнения, тут же рухнет вниз без всяких шансов вернуться в упор. Но при умелом исполнении подобных размахиваний возвращение в упор (который является здесь как бы равновесным «контрольно-пропускным пунктом») вполне возможно. Посмотрим на положение замаха вперед: все тело рывком выведено далеко за опорную плоскость и высоко поднято над жердями, при этом на него действует не только большой момент силы тяжести, стремящийся быстро вращать тело вперед, но и тяга мышц плечевого пояса гимнаста, действующих здесь предельно активно. Сгибатели плеча, сильно и быстро натянутые в положении высокого упора сзади, прекрасно подготовлены к работе и уже мощно тянут туловище в противоположном направлении. С началом обратного движения они не только будут резко ускорять мах назад, но и возвращать тело в положение вертикального упора, где нужно своевременно «отметиться» прежде, чем тело опрокинется под действием силы тяжести. Если гимнаст справляется с координацией этих действий (и готов к этому физически), он получает ни с чем не сравнимый мах назад, с которого можно делать все, что угодно, вплоть до усложненных двойных сальто вперед. Нечто подобное, хотя и в несколько ослабленной форме, происходит при окончании маха назад (здесь в крайней точке маха разгибатели плеча не могут, по чисто анатомическим причинам, так же эффективно подготовиться к работе, как сгибатели в конце маха вперед). Сравнивая еще раз три мощностных уровня размахиваний (см. правую часть рис. 53), можно видеть, как сильно различаются

траектории ОЦТ тела гимнаста в этих случаях: при «школярских» движениях (а) ОЦТ лишь едва заметно смещается по вертикали, не покидая опорной плоскости, тогда, как при более смелых исполнениях его траектория представляет собой все более широкую воронку (б, в). Возникающие при этом отклонения тела от статически равновесного положения (в сочетании с активной работой гимнаста) и есть динамическая причина интенсификации махов. В целом, описанные «супермахи», будучи хорошо освоенными и «укрощенными», могут повторяться циклически сколько угодно, нужно только точно, мощно и непрерывно двигаться. Это своеобразные «скачки верхом на тигре», когда всякая остановка, нарушение темпоритма губительны.

|

тем самым дают гимнасту дополнительную связь с опорой. Вот почему при этом способе исполнения обязателен изначально тесный контакт между ногами и грифом. Надо признать, что данный технический вариант подъема довольно сложен. Он требует большой точности, тонкой акцентировки действий. Однако, у него есть и явные достоинства: он динамичен, не требует точного совмещения тазобедренного сгиба с грифом, носит эффектный, виртуозный характер.

тем самым дают гимнасту дополнительную связь с опорой. Вот почему при этом способе исполнения обязателен изначально тесный контакт между ногами и грифом. Надо признать, что данный технический вариант подъема довольно сложен. Он требует большой точности, тонкой акцентировки действий. Однако, у него есть и явные достоинства: он динамичен, не требует точного совмещения тазобедренного сгиба с грифом, носит эффектный, виртуозный характер.