В. А. Иванова

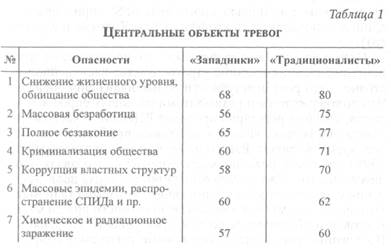

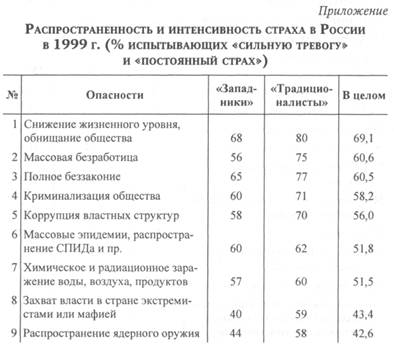

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ СТРАХА: «ЗАПАДНИКИ» И «ТРАДИЦИОНАЛИСТЫ» Мы обещаем согласно своим Ларошфуко Последнее время в СМИ довольно часто появляются материалы, посвященные боязни катастроф, различным типам страха, ставится и обсуждается вопрос: как выжить и сохранить национальную идентичность? Данная тематика привлекает не только социологов, но и политологов. Рассматривая «либеральный» и «государственнический» пути развития России, соответствующие идеологические платформы и психологические стереотипы, они приходят к выводу о том, что за различиями между сторонниками либеральных реформ и сторонниками воссоздания сильной власти и государственной дисциплины стоят различия в восприятии опасностей 1: «У державников превалирует страх потерять свое государство, потерять национальный суверенитет, страх превратиться в жителя колонии... Что касается новых западников, то они по большей части являются рабами страха перед российской государственностью. Им кажется, что воссоздание сильной власти приведет к возрождению тоталитаризма, политического насилия и ксенофобии». 1 Российский проект: как выжить и сохранить национальную идентичность // Независимая газета. № 4. 11.04.2001. С. 4—5. Политические формы страха 97 В связи с этим интерес представляют материалы социологических исследований: в какой мере они подтверждают указанную позицию политологов, испытывает ли население устойчивое влияние угроз, так или иначе преподносимых различными идеологами. Для ответа на этот вопрос мы вторично проанализировали данные проведенных в 1999 году массовых опросов и глубинных интервью с применением шкал субъективной оценки в рамках проекта «Катастрофическое сознание в современной России» (1999)2. Репрезентативная выборка охватывала всю территорию страны (ме-тарегионов: Москвы и Санкт-Петербурга, Севера и Северо-Запада, Юга и Юго-Запада, Поволжья и Урала, Сибири и Дальнего Востока), ее объем составил 1007 респондентов. В рамках проекта исследовалось отношение российских респондентов к 43 различным видам опасностей. Какую бы форму представления данных мы ни избрали, полученное частотное распределение содержит «слишком много» деталей, не отвечая при этом на весьма важные для содержательного анализа вопросы о самых типичных значениях признака и диапазоне разброса отдельных наблюдений. Индикатором, позволившим условно разделить опрошенных респондентов на две группы — «западников» и «традиционалистов», выступили следующие вопросы анкеты: 1. Какие политические партии, движения, образ мыслей вам наиболее близки в настоящее время и какие вы решительно отвергаете? 2. Какой путь экономических преобразований представляется вам предпочтительным? К категории «западников» были отнесены россияне, считающие, что нельзя отбрасывать пройденный путь становления рынка и для страны предпочтительнее смешанная экономика, сочетание государственной и частной собственности, при дальнейшем укреплении частной собственности, и придерживающиеся либеральных политических взглядов (курса 2 Шубкин В. Я., Иванова В. А. Страхи на постсоветском пространстве // Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. 1999. №3 (41). 98____________ В. А иванова _____________ на продолжение рыночных реформ, активное включение России в мировое сообщество, сотрудничество, иногда даже на невыгодных условиях с западными странами). Таких оказалось 440 человек. К группе «традиционалистов» (около 500 человек) были отнесены респонденты, убежденные в необходимости активного вмешательства в отношения между участниками экономического процесса, то есть выступающие в экономическом плане за смешанную экономику при укреплении государственной собственности и усилении элементов централизованного планирования. Важным моментом для них является вопрос о возрождении страны как великой мировой державы и сохранение самобытности России. Иными словами, установки и ориентации этой группы воспроизводили пусть несколько модифицированные, но все же традиционные для советского человека схемы. Первым шагом, предпринятым нами для уяснения того, что может скрываться за полученными данными, было укрупнение, объединение 43 видов опасностей в группы для сравнения, что позволило составить представление о структурных уровнях изучаемых объектов. Исходной точкой отсчета послужили типичные, широко распространенные взгляды респондентов, присущие относительно большому числу людей. Условием «достаточности» здесь, видимо, может служить способность выполнять функцию доминанты, образно выражаясь, способность «задавать тон» в соответствующей области социального пространства. Таким образом, категорию доминирующих в общественном мнении опасностей в данном исследовании составит группа опасностей, тревогу в отношении которых испытывают 30—50% респондентов. Опасности, вызывавшие повышенную тревогу у менее чем 30% респондентов, были обозначены как фоновые. Опасности, которые вызывали сильную тревогу и постоянный страх у 2/3 (50-70%) респондентов, обозначены как главенствующие. Опасности, в отношении которых 70—100% опрошенных респондентов различного пола, возраста, уровня образования и социального статуса чувствуют себя незащищенными, в данной классификации идентифицированы как всеобщие. Политические формы страха 99 Социально-демографические характеристики обеих групп респондентов выглядят следующим образом: 41,2% «западников» в возрасте до 40 лет, 29,3% старше 60 лет, среди «традиционалистов» — 39,3% старше 40 лет и 36,2% — моложе. Около четверти первых и 1/5 часть вторых имеют высшее образование, треть респондентов в обеих группах имеет среднее специальное. Что касается семейного положения: женаты/замужем — около 70% представителей обеих групп, однако при этом детей имеют 75,6% либералов и 85,9% дер-жавников. Примерно одинаковое число представителей обеих групп занимается частной предпринимательской деятельностью (около 2%) и индивидуальной трудовой деятельностью (1,5%), а также служат в армии и учатся (около 12%). Основные занятия респондентов связаны с работой на государственном предприятии, в учреждении, в организации (34,8%), многие на пенсии (24,4%), занимаются частной предпринимательской деятельностью (5,5%), работают в кооперативах или занимаются индивидуальной трудовой деятельностью 3,1%. Себя респонденты относят: к квалифицированным рабочим — 29,7%, служащим из числа технического и обслуживающего персонала — 16,4%, к специалистам в области науки, культуры, здравоохранения, народного образования, дошкольного воспитания с высшим или средним специальным образованием — 15,4%, к специалистам технического профиля с высшим или средним образованием — 14,7%. Свой доход оценивают как минимальный или низкий 55,1% «западников» и 65,2% «традиционалистов», как высокий или очень высокий - 3,5% первых и 0,4% вторых. Доминирующие опасности связаны больше со страновыми, чем с глобальными проблемами: военными, этническими, природными, экологическими, демографическими и морально-духовными, такими как захват власти в стране экстремистами или мафией, распространение ядерного оружия, ядерная война, терроризм, гражданские и межэтнические войны, природные бедствия, генетическое вырождение нации и полная утрата традиций и культуры. Наименьшую опасность (фоновые опасности) представляют глобальные угрозы в целом: перенаселения, исчезнове- 100 ________ • - В. А иванова _____________ ния белой расы в результате высокой рождаемости у народов с другим цветом кожи, глобального потепления климата, опасного перенаселения городов и др., а также идеологические факторы странового и глобального масштаба: диктатура и массовые репрессии, приход к власти радикальных коммунистов, геноцид и массовое преследование людей по этно-национальной принадлежности, масонство и его попытки захватить мир, сионизм и еврейские заговоры, экспансия ислама, распространение неонацизма. Совершенно беспочвенным россиянам представляется страх перед иррациональными угрозами, такими как конец света, гибель землян в результате космической катастрофы, захват Земли инопланетянами. Даже при поверхностном анализе отношения «либералов» и «государственников» к сорока трем опасностям, выделенным в проекте, четко просматривается близость основных показателей. И там и тут на первое место выходят не духовные, а сугубо материальные, биологические и социальные вопросы. Это неудивительно, поскольку падение уровня общественного производства и благосостояния поставило людей самых разных политических взглядов на грань выживания. Об общем фоне, характеризующем настроение современных российских «западников» и «традиционалистов», можно судить по ответам на вопрос о том, в какой мере они удовлетворены своей жизнью и насколько уверены в будущем. В целом более половины опрошенных не удовлетворены своей жизнью, причем среди «традиционалистов» таких людей несколько больше: соответственно 55,2% «традиционалистов» и 50,1% «западников» не довольны существующим положением вещей. Удовлетворены своей жизнью в той или иной степени 17% «западников» и 12% «традиционалистов». Несмотря на некоторый оптимизм сторонников либеральной политики, по сравнению с приверженцами сильного государства, в будущем одинаково не уверены как первые, так и последение: соответственно 66,4% и 65,2% скорее не уверены и совершенно не уверены в будущем. Сравнительный анализ выявил следующее. У сторонников «сильного» государства наблюдается повышенный уровень Политические формы страха 101 тревожности по всем 43 показателям. Пять типов опасностей у респондентов этой группы попали в категорию всеобщих, вызывающих тревогу у подавляющего большинства респондентов — от 70 до 100%. Ни один тип опасности не вызывает столь же категоричной реакции у «либералов». В качестве фоновых, незначительных опасностей «либералы» оценивают больше половины предложенных в анкете: 26 из 43, «державники» — 21 из 43. Наблюдается сходство центральных объектов страха: первые десять вероятных опасностей, вызывающих сильную тревогу и постоянный страх у «западников», включают в себя первые семь типов опасностей, выделенных и «традиционалистами». Представители групп «западников» и «традиционалистов» в наибольшей мере испытывают тревогу в отношении следующих опасностей: снижения жизненного уровня, обнищания, полного беззакония, безработицы, криминализации общества, коррупции властных структур, массовых эпидемий, распространения СПИДа, экологических угроз. Кризисная ситуация последних лет вынудила большую часть населения совершенно иначе оценивать значение ряда

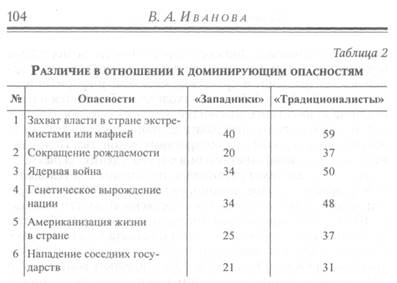

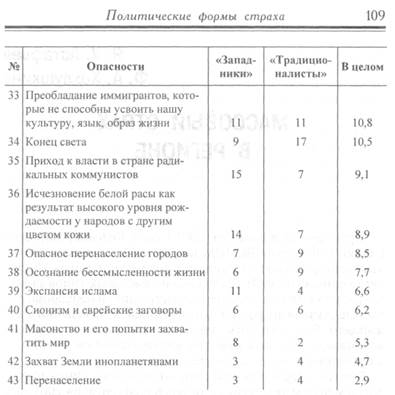

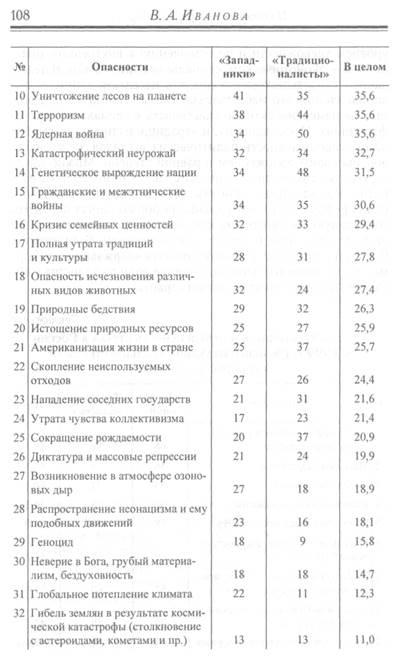

102 ___________ В. ливанова _____________ ключевых категорий анализа социальной, экономической и политической реальности. Вполне естественно, что проблема материального достатка стала центральной и все больше беспокоит российское население. Для таких опасений есть все основания: за последние годы не только сокращался объем производства, но и происходило поистине катастрофическое падение жизненного уровня населения. Следующее важное наблюдение было сделано нами в отношении центрального объекта страха россиян. Причины ослабления чувства защищенности населения России находятся на разном уровне «общественного организма». Одни из них выходят «на поверхность» и видны простым глазом, другие касаются глубоких структур общества, которые непосредственно не наблюдаемы и для понимания которых нужен углубленный анализ. Какова же первая, самая главная, непосредственно наблюдаемая причина утраты людьми чувства защищенности? Обнищание? Беззаконие? Экологические катастрофы? Зависит ли она от политических предпочтений или нет? Ответ на этот вопрос был получен в результате анализа сопряженности главенствующих (для либерально настроенных россиян) и всеобщих (для сторонников укрепления государственности) показателей угроз в опросе 1999 года (расчеты произведены с помощью программы 5Р55, при обработке данных использовались коэффициенты Крамера и А (лямб- Да)). Оказалось, что вне зависимости от политических предпочтений главная причина утраты чувства защищенности в стране — это рост преступности, криминализация общества. Это подтверждается и результатами массовых опросов населения, которые регулярно проводит ВЦИОМ. В частности, в ответах на вопрос: «Какие социальные проблемы в последнее время волнуют Вас сильнее всего?», задававшийся в 1997 году, самая большая часть опрошенных назвала «рост преступности». Уже в 1998 году резко возросла доля озабоченных безработицей и обнищанием, которые стали выходить на первые места в «иерархии значимости проблем». Но массовая озабоченность ростом преступности сохраняется. Полученные социологические данные совпадают с офици- Политические формы страха 103 альными данными о динамике преступности за последние годы и тем фактом, что криминальная тематика является одной из центральной в средствах массовой информации за последние 3—4 года3. Такое же сходство наблюдается и в отношении наименьших опасностей. Сторонники либерализма, как и приверженцы централизованного государства, мало обеспокоены угрозой распространения масонства, сионизма, захвата земли инопланетянами и перенаселения планеты. Наиболее значимы различия в отношении к потенциальным угрозам в группе доминирующих и фоновых опасностей. Сторонники сильной государственной власти больше (> 10%), чем приверженцы либеральных реформ в России, опасаются угроз странового уровня: захвата власти в стране экстремистами или мафией (соответственно 59 и 40%), сокращения рождаемости (37 и 20%), ядерной войны (50 и 34%), генетического вырождения нации (48 и 34%), американизации жизни в стране (37 и 25%), нападения соседних государств (31 и 21%). В отношении респондентов к угрозе ядерной войны (среди «державников» 50% испытывает тревогу, а среди «либералов» — 34%), сказываются, вероятно, два фактора — глобализация проблем социально-политического характера и наследие прошлого, поэтому страх перед этой угрозой достаточно велик и устойчив в массовом сознании россиян. Несмотря на потепление международных отношений и на относительную цивилизованность человечества на пороге XXI века, война остается распространенным способом разрешения спорных вопросов. В 1990-х годах в мире ежегодно происходило около 35 вооруженных конфликтов4. С другой стороны, страх перед внешней угрозой, перед ядерной войной в частности, был одним из важнейших компонентов советской идеологии5. О специфическом отношении к этой опасности свидетельствуют результаты массовых опросов 3 Косалс Л. Я., Рывкияа Р. В. Социология перехода к рынку в России. М., 1998. С. 260-265. 4 Катастрофы и общество. М., 2000. С. 195. 5 Шляпентох В. Э., Матвеева С. Я. Страхи в России в прошлом и настоящем. Новосибирск, 2000. С. 87.

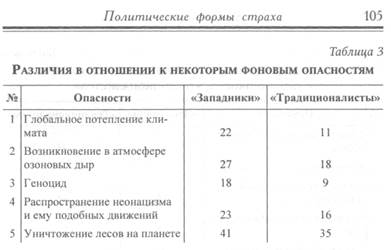

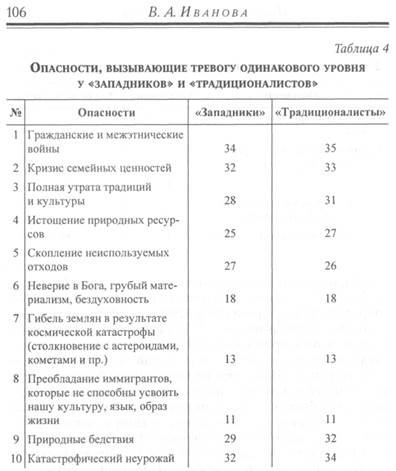

ВЦИОМ, посвященные феномену «советского человека»6. В 1989 году7 угрозы ядерной войны боялось 48,3% советских граждан (для сравнения: нищеты — 16,7%, криминализа-ции — 14,7%). Значительно большее число россиян, придерживающихся либеральных взглядов, озабочены экологическими проблемам, а также потенциальными катастрофами глобального уровня воздействия: опасностью исчезновения различных видов животных (32 и 24%), возникновением в атмосфере озоновых дыр (27 и 18%), уничтожением лесов на планете (41 и 35%), экспансией ислама (11 и 4%). Респонденты, придерживающиеся полярных точек зрения на будущее России, ощущают одинаковый страх перед «вечными» природными, экологическими и морально-духовными опасностями: гражданскими и межэтническими войнами (соответственно 34 и 35%), полной утратой традиций и культуры (28 и 31%), истощением природных ресурсов (25 и 27%), скоплением неиспользуемых отходов (27 6 Советский простой человек: Опыт социального портрета на рубеже 90-х. М., 1993. С. 47. 7 Катастрофическое сознание в современном мире в конце

и 26%), неверием в Бога, грубым материализмом, бездуховностью (18%), кризисом семейных ценностей (32 и 33%), природными бедствиями (29 и 32%) и некоторыми другими. Анализ показывает, что 70% либерально настроенных россиян и 80% приверженцев сильного государства, испытывавших сильную тревогу и постоянный страх в отношении различных опасностей, не видят никакой причины или возможности делать что-нибудь, чтобы предотвратить опасность для общества. Предпринимать какие-то меры, чтобы предотвратить или ослабить самую серьезную опасность, намерена лишь одна треть респондентов (33,2% «западников» и 30,1% «традиционалистов»). Более 2/3 опрошенных, вне зависимости от их политических предпочтений, считает, что от их действий ничего не зависит. В то время как более 60% опрошенных «западников» и 70% «традиционалистов» объявили о своей готовности защищать свою семью от угрозы роста преступности, загрязнения окружающей среды, безработицы, не более У4 респондентов в каждой группе опрошенных, только на словах, предполагает защищать страну и общество в целом. Если вернуться к началу статьи, то можно констатировать, что предположения политологов несколько преувеличены и в стране отсутствует четко выраженный барьер между сторонниками западных моделей развития и сторонниками тра-

диционализма, по крайней мере в отношении к опасностям разного рода — мнимым и реальным, возможным или уже пережитым. Меньшая тревожность «либералов» по поводу доминирующих опасностей, вероятно, связана с тем, что в результате предполагаемых преобразований они надеются справиться с внешними проблемами. «Традиционалисты» же в своем стремлении создать великую самобытную державу и уменьшить контакты с другими странами преувеличивают масштаб и значимость для страны внешних опасностей. Легко заметить, что они также обладают более высоким Политические формы страха 107 уровнем тревожности и по отношению к внутренним опасностям — экономическим, социальным патологиям. В целом данные свидетельствуют о том, что население занимает позицию стороннего наблюдателя. Около 70—80% опрошенных не намерены активно участвовать в социальных трансформациях. И «западники», и «традиционалисты», несмотря на противоположность политических взглядов, не удовлетворены своим положением в равной степени. Можно предположить, что число сторонников того или иного пути развития России будет зависеть от успешности проведения самих реформ. Если либеральные реформы смогут повысить социальную защищенность широких слоев населения, тогда этот путь развития будет принят населением. Если этому в большей степени будут способствовать «державные» реформы, то россияне выступят за усиление роли государства в общественно-политической жизни страны.,

|