Саввина книга, л.70. Архангельское евангелие, л. 118 б.

В древнерусском языке во 2-м л. мн. ч. и 2–3-м л. дв. ч. ст.сл. -ШЕТЕ (НЕСѢАШЕТЕ) заменялся на -СТЕ (НЕСЯСТЕ); к форме 3-го л. ед. и мн. ч. – Имперфект утрачивается в живой восточнославянской речи ранее других исходных претеритальных форм, что отражается в ошибках книжников типа ВОЛОДИМЕРЦИ НЕ ХОТЯШЕ (3-е л. ед. ч. вместо требуемого подлежащим мн. ч. НЕ ХОТЯХУ); ТУ ГРАМОТУ ПОСАДНИКЪ ПОДРАШЕ (использование формы имперфекта вместо аориста ПОДРА для передачи однократного действия). П. С. Кузнецов и В. И. Борковский указывают, что его форм нет даже в самых ранних грамотах. В современном русском языке не сохранилось реликтов имперфекта. [22] Если сопоставить формы аориста и имперфекта, то можно установить, что они отличались в исходной системе прежде всего гласными, оканчивающими основу глагола (напр., несохъ — не-САХЪ), и иногда флексиями (напр., несоша — нес Ѧ ху). Однако у глаголов с инфинитивом на -ати различий гласных в конце основы не было (знахъ — это 1-е л. и аориста, и имперфекта); у всех глаголов были и одинаковые флексии аориста. 4.4.3 Перфект Перфект - (лат. perfectum ‘совершенное’) обозначал состояние, наблюдающееся в момент речи и являющееся результатом совершенного в прошлом действия (есмь пришьлъ обозначает «я пришел и нахожусь здесь», а не констатирует лишь факт прихода). Значение проявляется и в формообразовании: к основному глаголу в форме действительного причастия прошедшего времени на -Л- прибавляется глагол–связки БЫТИ в форме настоящего времени.

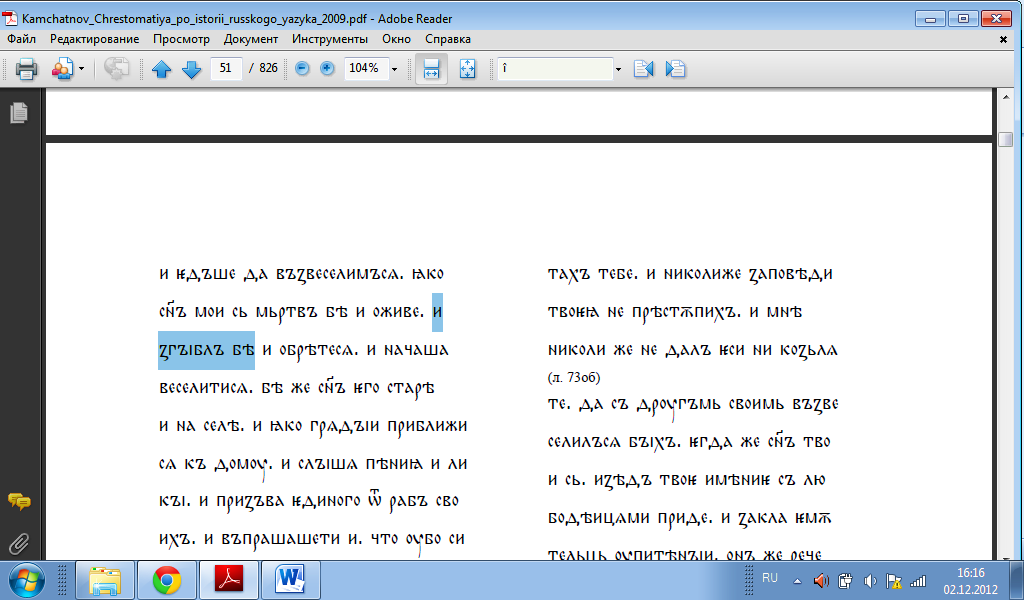

Образование идет как от основ совершенного вида, так и от основ несовершенного вида, сохраняя при этом семантику результативности. В старейших текстах книжно-литературного характера перфект чаще всего встречается в прямой речи, что обусловлено его грамматическим значением: указание на современное для момента речи состояние характерно для диалога, а не для повествования. К примеру, в Притче о блудном сыне (Архангельское евангелие, л. 73) старший сын говорит отцу:

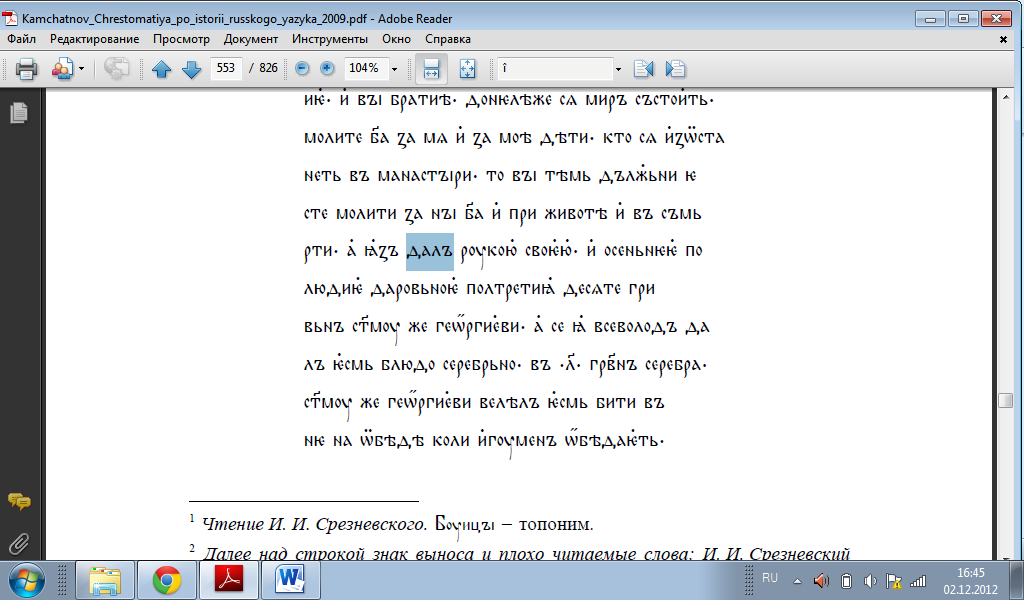

То, что это наиболее частотная форма в деловой и бытовой письменности, соответствует его древнему значению, поскольку документ или частное письмо – это своего рода диалог автора и адресата, ориентированный на момент речи, то есть на время составления, написания документа, письма, например в грамоте Великого князя Мстислава Владимировича:

Здесь фиксируется в настоящем (момент речи) факт передачи села монастырю, который осуществлен в прошлом по повелению князя Мстислава и сохраняет свою силу. Перфект очень рано утратил вспомогательный глагол; утрата вспомогательного глагола снимала связанность с настоящим временем, вследствие чего причастие на –л превращается в простую глагольную форму, обозначающую прошедшее время. Часто в деловой и бытовой письменности связка, особенно в 3-м л., опускается, поскольку грамматическая информация о категориях лица и числа, которую несет связка, при выраженном подлежащем становится избыточной. Эта особенность регулярна в деловых текстах (пример из той же Грамоты князя Мстислава 12 века):

Как следствие, бессвязочная форма перфекта не содержит и информации о связи прошедшего действия с настоящим, то есть, утрачивает специфику грамматической семантики и становится универсальным средством выражения прошедшего действия. Таким образом, употребление одного причастия прошедшего времени на –л привело к утрате бывшим перфектом исконного результативного значения и к превращению его в средство выражения прошедшего времени по отношению к моменту речи. Уже к XIV в. форма перфекта в виде причастия на –л вытеснила формы имперфекта и аориста и стала единственной формой прошедшего времени в русском языке.[23] Однако необходимо учитывать, что функционирование системы прошедшего времени в древнерусском языке различно по типам письменности. В книжно-славянской письменности это четырехчленная система со строго дифференцированными по семантике формами. В деловой письменности, что отражает и живую восточнославянскую речь, перфект приобретает функцию универсальной формы прошедшего времени.

Диалектологам известно, что в диалоге обращение к прошлому в подавляющем большинстве случаев (не менее чем на 80—90 %) связано с непосредственными интересами настоящего — момента речи. Иными словами, в диалогической речи прежде всего возникает необходимость в выражении перфектного значения (историки языка постоянно подчеркивают, что именно этим и объясняется наибольшая жизненность перфекта по сравнению с остальными прошедшими временами древней славянской системы временных форм). Очень редко в диалоге возникает необходимость указания на действие, полностью отнесенное к прошлому (т. е. значение аориста); в этой сфере функционирования языка оно обычно выражается формой на -л от основы несовершенного вида. [24]

2.4.4. Плюсквамперфект Плюсквамперфект - (лат. plusquamperfectum ‘более, чем совершенный’) указывает на прошедшее действие, предшествовавшее другому, также прошедшему, или же отнесенное к прошлому состояние, являющееся результатом еще более раннего действия. Это значение выражается и в его формообразовании прибавлением к основному глаголу в форме действительного причастия прошедшего времени на -Л- глагола-связки БЫТИ в форме имперфекта или имперфективного аориста(чаще всего, аориста).

или

|